スタッフブログ 2022年

2022年12月27日 今年も大変お世話になりました・・・

今年最後のブログです。

あっという間に一年が過ぎようとしています。

いつも当社ホームページ、スタッフブログをご覧いただきありがとうございました。

未だ相変わらずのコロナ過ですが、徐々にコロナ渦前に戻りつつあるようです。

年末年始…人の流れが多くなりますが、感染対策万全にしてお出かけください。

当社の年末年始の休業は2022年12月30日から2023年1月4日までとなっております。

・・・また来年もお付き合いくださいますようよろしくお願いいたします(*^^*)

それでは皆さま良いお年をお迎えくださいませ

2022年12月20日 走行距離税???

10月下旬から11月上旬にかけて、ネットやテレビの報道番組などで「走行距離税」が大きく話題になりました。きっかけは、2022年10月20日の参議院予算委員会での、鈴木俊一財務大臣が委員からの質問に答える形での発言でした。さらに、10月26日に学識関係者や行政機関関係者などで委員が構成される政府税制調査会では、財務省から提示された資料を基に、「走行距離に応じた課税」に対する審議が行われました。

「(道路インフラの修繕などを主体とした)財源が不足している中、自動車についてはEVの場合は燃料に関する課税がされておらず、クルマの重量も重いため道路に与える影響が大きい」という考えを示したのです。

今後、政府が掲げる2050年の「カーボンニュートラル」を見据えてEVが普及するのにつれてガソリンの消費量が減る=ガソリン税の収入が減る。そのためにその減収分を補うため道路を走行するユーザーに、走行距離税として負担してもらうという話です。

走行距離税という名称から読み取れる通り、「自動車が走行した距離に応じて課税額を決める」という課税制度です。

走行距離課税導入は、走行距離が長い交通業界や運送業界にとっては大きな痛手となります。車1台ごとに課税額の変化は少なくても、数十台所有している会社であれば負担は相当な金額となるでしょう。

日本自動車工業会(自工会)が11月17日記者会見で「断固反対」と意見表明していました。

懸念の中、12月16日の政府の税制調査委員会で自動車の走行距離に応じて課税する「自動車距離課税」が2023年度与党税制改正大網に盛り込まないことに決定しました!!とりあえず、わたしたち運送業界としてはひと安心です。

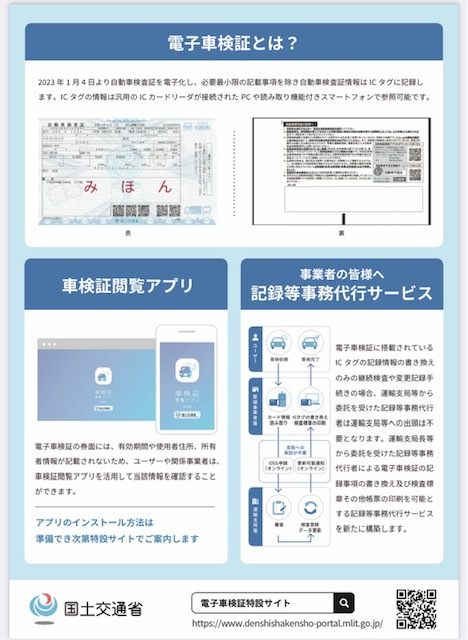

2022年12月13日

2023年1月4日より車検証が電子化されます

自動車業界では官民一体となって自動車にまつわる様々なもののデジタル化を進めています。情報通信技術で人と道路と車両とをネットワーク化する高度道路交通システム(ITS)に関連して、2023年1月4日から始まる新しい制度

「電子車検証」があります。

現在の車検証はA4判のサイズとなっていますが、それがコンパクトなA6サイズとなり、必要最小限の記載事項を除き自動車検査証情報はICタグに記録されます。ICタグの情報は汎用のICカードリーダが接続されたPCや読み取り機能付きスマートフォンで参照可能です。

従来は、車検証の交付を受ける際は、自動車ユーザー本人や自動車整備業者が運輸局に出向く必要がありましたが、電子化によって、車検証の有効期間をオンラインで更新できるようになり、受け取りの手間が大きく省けることになります。

電子車検証の券面には、有効期間や使用者住所、所有者情報が記載されていないため、ユーザーや関係事業者は、「車検証閲覧アプリ」を利用して当該情報を確認することができます。

2022年12月6日

高速自動車国道と自動車専用道路の違いについて

(元トラックドライバーのブログより)

双方を何気なく高速道路と一つの位置づけとしてくくってしまいがちですが、それぞれの高速道路には特徴があります。

自動車専用の出入口であるIC(インターチェンジ)を設置、制限(料金所)し日本全国にまたがり展開している高速道路ネットワークです。

簡単に言うと距離の長い高速道路の多くが高速自動車国道にあたります。

高速自動車国道は国道なので建設費は原則国費で建設されます。

主な高速自動車国道:東名高速道路・新東名高速道路・中央自動車道・関越自動車道・東北自動車道・常磐自動車道・東関東自動車道・東京外環自動車道・圏央道

著しく交通量の多い道路の流れをよくするために作られた地域交通用の高速道路です。

高速自動車国道と違い距離が少なくおもに国道周辺に多いのが特徴です。

地域密着や観光要素を持つ場所に設置された道路も含まれます。

地域交通のための高速道路なので建設費の一部は地方自治体も負担します。

主な自動車専用道路:京葉道路・保土ヶ谷バイパス・第3京浜・横浜新道・新湘南バイパス・西湘バイパス・小田原厚木道路・横浜横須賀道路・首都高速道路

高速道路と自動車専用道路の具体的な違い

利用できない車の種類

- ミニカー

- 小型二輪車

- 125cc以下の普通自動二輪車

- 原動機付自転車

- 小型特殊車両(自動車専用道路は可能)

- 事故車をロープでけん引している車(自動車専用道路は可能)

制限速度

高速自動車国道

- 法定速度 100㎞/h(一部区間は110㎞/h)

- 最低速度 50㎞/h

自動車専用道路

- 法定速度 60km/

- 最低速度 規制なし

通行料金

高速自動車国道

- 普通車の場合1㎞あたり24.6円(一部区間は特別料金)

- ターミナルチャージ利用用料 一回150円

※ターミナルチャージとは簡単にいうとICをくぐる初乗り料金

自動車専用道路

- 普通車の場合1㎞あたり12.3円~198.7円(個別路線毎の採算を加味した料金)

- 高速自動車国道と違って地域や観光要素で変わるため料金設定が幅広いのが特徴

※※※※ 料金は2019年10月時点でのもの

2022年11月29日

今年も日本大通りのいちょう並木がきれいに黄色に色づきました。

昨年のスタッフブログの2021.11.30に日本大通りのいちょう並木の紅葉について書きましたが、去年の写真と比べると黄色の葉が今年のほうが少し多く見られます。道の両側にいちょうの木が並んでいておしゃれな古い建物(県庁・裁判所・日本銀行など)もあり、事務所から10分くらいの食後の散歩にとても良い場所です。

今日は風もやや強く吹いていて、黄色の落ち葉がくるくる舞う光景がとても可愛かったです。

2022年11月22日 今日はインターネットで興味深い記事を目にしたので紹介させていただきます

運転手ならではの風習.トラックドライバーのあるあるネタ

車両にまつわるあるある編

・一点豪華主義?

ノーマルで地味なクルマなのに、シフトノブだけ長めの水中花。

・忙しい時なのにDPF

忙しい時に限ってDPF(排ガスの煤をフィルターに吸着させエンジン回転数を上げ熱で燃焼させる後処理装置)燃焼ランプが点灯。急いでいるのに再生の為停まらざるを得なかった。無視して走行しメーカー持ち込みになった。

ドライバーのあるある運転編

・挨拶

同じ会社の車同士がすれ違う時に手を挙げてあいさつを交わすのが一般的だが、クルマから下りて仕事している時にはあまり話をしなかったり、よく知らない社員でも、車に乗っているとなぜか挨拶してしまう。

・バック時

バックする時、ドアの外側のグリップを力強く握る。

・眠い時

運転中睡魔に襲われて、頬や太ももを叩く、つねる。舌先を嚙む。などの自傷行為にはしる。(>_<)

これって職業病あるある!?編

・ひとりごと

孤独な時間が多いので、流れてくるラジオと対話している。仕事外でもひとりごとが多くなった。

・アルコールチェッカー

かつては毎日飲んでいたが、ダメが出ると怖いので平日は飲んでも缶ビール1本程度。おかげで健康状態が良くなった。(*^^*)

・高齢化

老眼で夜、地図の細かい文字が見えにくい。トラックドライバーの高齢化を実感する。

ドライバーの不満あるある編

・配車係

配車係がえこひいきしていい仕事をお気に入りに回す。配車係が楽な仕事と大変な仕事の配分を考えずに仕事を回す。

などなど・・・

ドライバーの皆さんは共感できるところもありますか?

運送業界のほんの一部分を垣間見た様な感じですね。

今日も一日 ご安全に!!

2022年11月16日

今年も例年通り、横浜酉の市・二の酉に行ってきました。

神奈川県横浜市。言わずと知れた神奈川県の県庁所在地であり、370万人以上の人口を有するのは全国でも最大の市町村と言う大都市です。この横浜市で明治時代にはじまり、今に伝わる秋のお祭りがあります。毎年11月の酉の日に開催される「金刀比羅大鷲神社酉の市」です!

酉の市と言うと浅草の鷲神社や新宿の花園神社で行われているものが有名ですが、関東を中心に各地の大鷲(大鳥、鷲)神社で開催され、埼玉県ではおかめ市と名を変えて12月に実施されていたりもするお祭りです。この日は家内安全・商売繁盛のご利益を願う熊手・宝船がいっぱいに並び、それを求める客で賑わう年末に向かう時期の風物詩にもなっています。

この地域は桂歌丸さん所縁の地。そして神社近くで生まれ育ったと言うこともあり、鳥居横の玉垣にはその名が刻まれています。

浅草や新宿では神社境内内に熊手を売る露店が並びますが、横浜では神社近くの通りに露店が立ち並びます。びっしりと熊手が煌びやかに掲げられている様は圧巻です。

熊手が購入された時に上がる、ヨヨヨイの掛け声もお祭りの活気に花を添えます。

江戸時代から続く酉の市。その起源は諸説ありますが、東京都足立区にある大鷲(おおとり)神社で始まった、秋の収穫祭が発祥だと言われています。

次第に、来年の商売繁盛や開運招福を願うお祭りへと変化していくなかで、もともと市(いち)の一角で農具として売られていた熊手が、いつの間にか縁起物として担がれるようになりました。

幸運や金運を「かき集める」という意味を込めて、商売繁盛の縁起物として熊手を飾るようになり、毎年、昨年度の物より大きい物を購入すると、より商売繁盛等につながるとされています。

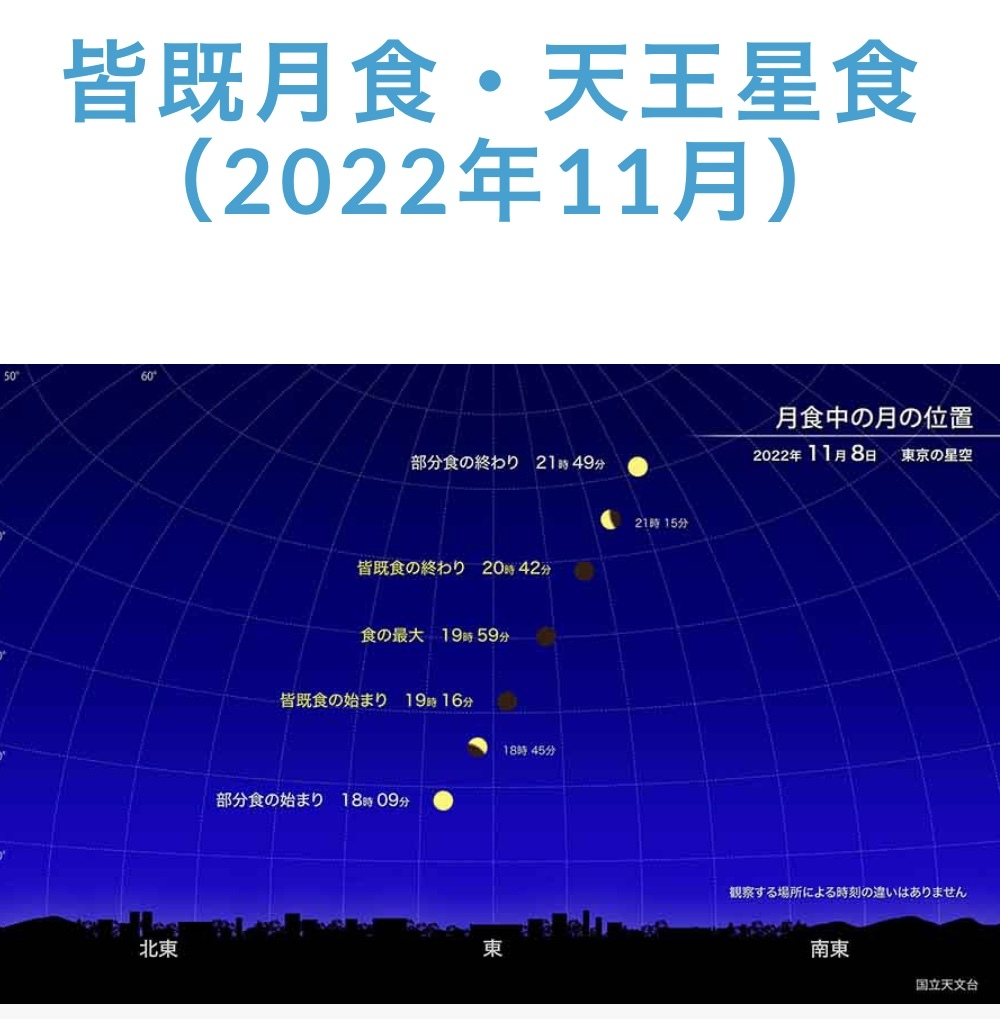

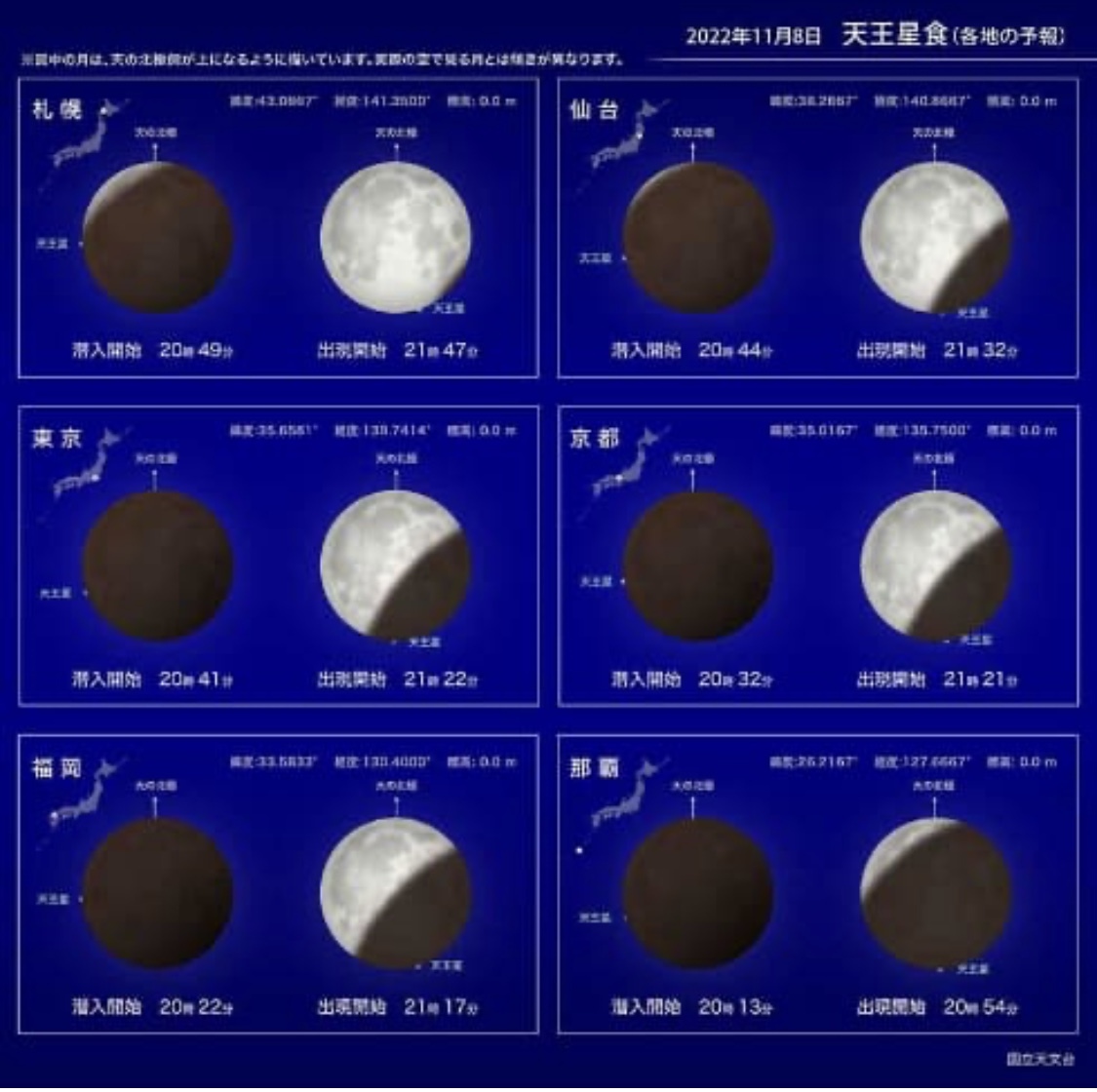

2022年11月8日 今夜18時は空に注目!「皆既月食」と「天王星食」が同時に見られる

11月8日の夜、皆既月食が起こります。この月食は、日本全国で観察することができます。南西諸島では部分食の始まり時点での月の高度はまだ低いですが、多くの地域で月の高度がある程度高くなる時間帯に皆既食となり観察しやすいでしょう。

月は、18時9分から欠け始め、19時16分に皆既食となります。皆既となった月は、「赤銅色(しゃくどういろ)」と呼ばれる、赤黒い色に見えます。皆既食は86分間続いて20時42分に終わり、その後は徐々に月は地球の影から抜けて、21時49分に部分食が終わります。この進行は、どこで見ても同じです。

赤銅色の月の陰に隠れる青い惑星

月食の最中に、小笠原諸島を除く日本のほとんどの場所で月が天王星を隠す「天王星食」が起こります。天王星は約6等級で、薄い青色に見えます。非常に条件の良い空でも肉眼で見える限界の明るさですから、双眼鏡や望遠鏡などを使って探してみるとよいでしょう。普段の満月のすぐ近くであれば、圧倒的な明るさに負けてしまいますが、多くの地域では天王星の潜入時に月が皆既食中で暗いため、見つけやすいのではないでしょうか…

皆既月食中に惑星食が起きるのは極めて珍しく、1580年7月以来約442年ぶりの天体ショーとなります。

楽しみですね。暖かくしてご覧ください。

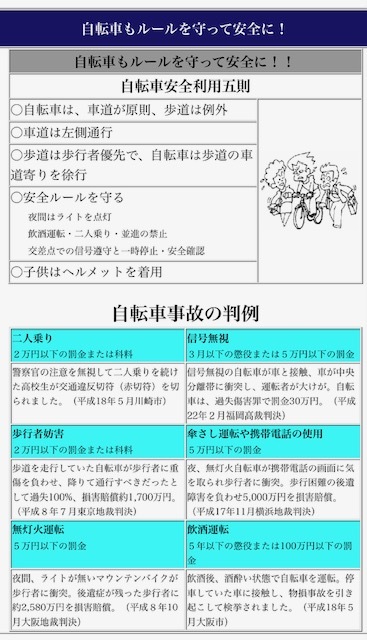

2022年11月1日 自転車の危険運転に赤切符

自転車の交通違反による人身事故が相次いでいることから警視庁は10/31から取り締まりの強化を始めました。

これまでは自転車の交通違反の取り締まりについて警視庁は悪質な行為を除き、罰則を伴わない「警告」を行ってきました。が...

10/31からは「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「徐行せず歩道を通行」の4つの行為を対象に、刑事罰の対象となる交通切符「赤切符」を積極的に交付します。

背景にあるのは、自転車が絡む人身事故の増加です。

また、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定もすでに整備されています(平成27年6月1日施行)

自転車の運転に関して、信号無視などの一定の危険行為を反復した者が、さらに自転車を運転して交通の危険を生じさせる恐れがあると認めるときは、自転車運転講習の受講を義務づけることになっています。

受講の命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。

自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為とは、

1 信号無視

2 通行禁止違反

3 歩行者用道路における車両の義務違反

4 通行区分違反

5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害

6 遮断踏切立入

7 交差点安全進行義務違反等

8 交差点優先者妨害等

9 環状交差点安全進行義務違反等

10 指定場所一時不停止等

11 交差点優先車妨害等

12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

13 酒酔い運転

14 安全運転義務違反

15 妨害運転

自転車もルールを守って安全運転をお願いします!!

2022年10月25日

安全靴とは、その名のとおり主に工事現場や重い機械・部品を扱う工場内や、鉱業、建設業などの足への危険を伴う作業場で使用される着用者の足を保護することを目的とした靴で「主に着用者のつま先を先芯によって保護し、滑り止めを備える靴」と定義され、JIS規格の厳しい規定に合格した靴のみが安全靴と認められています。

みなさんがご存知なものは、黒くて重くてごつい感じの靴ではないでしょうか。

最近は(以前からあったのかもしれないですが、筆者が認知したのが最近なのです(>_<))

おしゃれシューズブランド(コンバース・アシックスなど)からも安全靴がでています。

コンバースから、初のセーフティシューズが登場!

★JSAA A種認定基準の耐衝撃性と隊圧迫性を備えた、つま先保護のための硬質樹脂先芯を内蔵。

★トウスプリングを高めに設定して、つまづきを軽減。

★通気性のあるWメッシュ素材のタン、網目状の通気ハトメを採用。

防塵ガセットと網目により細かい塵の侵入も防止。

……など、オールスターらしいデザイン性とともに、安全性を両立されたもの。

当社では従業員向けに一部助成し、コンバースのALLSTARセーフティシューズを期間限定で希望者が購入しています。

倉庫作業におしゃれなものが必要かどうかは置いておいて、

自分のモチベーションが上がり作業効率がアップするのであれば、

それも良しですね(*^^*)

とにかく 安全第一 十 今日も一日ご安全に !!

2022年10月18日

秋が深まり空気が乾燥して気温が下がるにつれてインフルエンザが流行する季節が近づいてきました。過去2シーズンは新型コロナウィルス感染症との同時流行が危惧されたもののマスクや手洗いが徹底されたこともあって季節性インフルエンザの感染数は抑えられています。

しかし、今期は大流行との予測も出ているようです。流行拡大を懸念する背景には南半球の感染状況があるようです。今後海外からの入国が緩和されることを考えると、わが国でも秋から冬にかけて同様の流行が起こる可能性があります。

しかも、過去2年間インフルエンザに対する免疫を持たない人が増えていることから、いったん感染が起これば大流行になる可能性があります。

毎年10月からインフルエンザワクチン接種が始まりますが、今シーズンも接種が推奨されています。

「インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンとの同時接種」については、単独で摂取した場合と比較して有効性や安全性が劣らないとのことで同時接種の実施が可能となりました。

『これまでに行ってきたマスクの着用、手洗い、三密の回避や換気、咳エチケットなどの新型コロナ対策は、インフルエンザ予防にも有効です。体調管理も仕事のうち…最高のパフォーマンスを発揮するには適度な湿度(50~60%)、十分な休養と栄養摂取なども継続して、新型コロナもインフルエンザも防げる生活を習慣づけることが大切です。』

当社では、毎年インフルエンザ予防接種の助成を行っています。

2022年10月11日 久しぶりに”もちろん知っていましたよね?交通法規おさらいシリーズ”です。

合流地点のウィンカー「右?左?どっち?」

道路を曲がる際、右に曲がるときは右に、左に曲がるときは左にウィンカーを出すのが一般的ですが、合流地点ではウィンカーをどちらに出すのが正解なのか瞬時の判断が難しいことがあります。例えば、高速道路から一般道に入る場合や、反対に高速道路の本線への合流、一般道路での合流などがあげられます。これは道路付近に設置されている、一時停止の標識、もしくは一時停止の白線があるかどうかに関係しています。

「一時停止の標識や停止線がある場合は、『交差点』にあたるので進む方向に右左折するのと同じになります。このため、仮に左の車線から右の車線に合流したい場合に停止線がひかれている時は、『右』ではなく『左』にウィンカーを出すのが正解です。交差点については、道路交通法第2条の5では「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう」との規定があります。

このため、仮に十字路ではなく合流地点のような道路形状であっても、一時停止の標識や停止線がある場合には、ウィンカーを『左』に出すのが正解といえます。

一方、高速道路の本線へ合流するための加速車線(「付加車線」と呼ばれている)

は、交差点の様に右左折ではなく、車線変更とみなされるため、左の車線から右側にある本線に合流する場合には、『右』にウィンカーを出します。

このように、一時停止の有無によってウィンカーを左右どちらに出すかが異なるため、運転時には十分な注意が必要と言えるでしょう。

2022年10月4日 本牧倉庫 倉庫作業員募集中!!

業績好調につき増員決定!!

高収入&福利厚生充実で安定して働ける!

運送ドライバーが運転に集中できるよう積み下ろし作業は専門の係が行うような仕組みです。

倉庫スタッフは業務スケジュールに合わせた時差出勤などの業務効率化を促し、

空調服やパワースーツなどを導入して体調管理や生産性向上に努めるなど、働き方改革を推進中の当社。昼食補助や各種手当も充実!ライフワークバランス重視なので終業後家族との時間も楽しめ、お子さんの行事などの希望休も可能です。

<仕事内容>

倉庫内で建築資材の管理や荷物の取り扱い作業です。

先輩が育成担当として丁寧にフォローします。

<学歴・年齢・経験不問>

20代~50代活躍中

働きながら資格取得可能なので無資格OK

実務経験が浅くてもブランクがあってもOK

フォークリフト免許があれば尚OK

<勤務地>

横浜配送センター

横浜市中区錦町9 NSMコイルセンター内

<アクセス>

元町・中華街駅よりバイク13分

根岸駅よりバス20分

<勤務時間>

7:00~15:20(残業42h以内)

<給与>

月給26万2000~35万円

賞与年2回、昇給あり

<休日休暇>

日曜日・祝日

夏季(5日程度)、年末年始(6日程度)、GW

有給休暇(入社6か月後10日)、希望休取得可能

慶弔休暇

<待遇・福利厚生>

社会保険完備、交通費規定支給、退職金制度あり、

賞与年2回、昇給あり、割増手当、車・バイク通勤OK、

資格取得支援制度(当社全額負担)、ユニホーム貸与、

月間年間ノーミス賞、年間精勤手当、年金積立補助、

昼食代補助

働く仲間お持ちしています!!

応募はこちらまで↓↓↓↓↓↓

清水運送 本社採用係 045-263-9792

2022年9月27日

本日は安部元首相の国葬に伴い、都内の高速道路・一般道路等に規制があり走りにくくなっていると思いますが、ドライバーさん気を付けて走ってください。現場のお客様、納材が延着する可能性がありますが、ご理解をお願いいたします。

秋の交通安全運動が始まっています。

運動の実施期間は、9月21日(水)~30日(金)10日間で、運動期間の最終日の9月30日は「交通死亡事故ゼロを目指す日」となっています。

〇運動の全国重点

・子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保

・夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶

・自転車の交通ルールの遵守の徹底

〇交通死亡事故ゼロを目指す日

9月30日

〇子どもの横断歩行者を守ろう

依然として歩行者の交通事故被害者が目立っています。横断歩道などでの一時停止と安全確認を励行し、歩行者の安全確保を図ることが強調されています。

とくに、小学生が登下校時や歩行中に交通事故にあって死亡したり重傷を負うケースでは、約8割が横断中の事故です。

運転者は歩行者などの保護意識の向上が極めて重要になります。

みなさま、今日も1日ご安全に!!

2022年9月20日

当社の倉庫作業でも欠かせないフォークリフト。

そんなフォークリフトについて今日は改めて勉強してみましょう(*^^*)

車とは挙動がちょっと違うので、運転に慣れないうちは戸惑うことも・・・。

ちょっとしたコツを知ると、狭い倉庫や工場内でもきびきびと作業をすることができます。

それでは、すぐに実践できる術を紹介します。(ネットより)

①フォークリフトの基礎をおさらい!

- フォークリフトには大きさや種類によって運べる荷物の重さが違います。運べる荷物の重さは、「許容荷重表」で調べることができます。

- フォークリフトで荷物を運ぶときには「すのこ状の板」を使います。「パレット」と呼び、パレットの材質によって特徴が違うので、扱う荷物や現場の環境によって使い分けると良いでしょう。(木製パレット、合成樹脂製パレット、金属製パレット。)

②ハンドル操作のコツ

- 外輪差を意識する

外輪差を意識することで、車体の後ろの部分や荷物を壁にぶつけずに運転することができます。前輪が曲がり角を超えたらすぐにハンドルを切るとうまく曲がれます。 - ハンドルを最小限にきる

フォークリフトの前後のタイヤの大きさが違います。前のタイヤが大きく、後ろのタイヤは小回りが利きやすいように小さいタイヤになっています。そのため、曲がるときのハンドル操作は最小限にとどめましょう。感覚がつかめるまでは、どのくらい回せば良いのか小刻みに回しながら操作します。

③リフトのコツ

フォークを水平もしくはやや前倒しにすることです。そして荷物の上げ降しは速度を落としてから行います。また、荷物の上げ降し作業は2段階で行います。積み上げられている荷物の上にあるものを持ち上げる場合、まずは少し手前に動かします。そしてパレットにフォークを完全にさしなおしてから持ち上げます。反対に、荷物を上に乗せるときは一旦軽く置いてから中心に置きなおすようにすると上手に置くことができます。

1回で完璧に荷物を置くのではなく、段階に分けて作業を行いましょう。

④意識することから

ハンドル操作やタイヤの回り方など、フォークリフトの動きを理解することがコツをつかむポイントです。コツをつかめれば作業の効率と正確さを上げることができます。

ハンドルとリフトの操作を意識することを実践でやってみましょう。

みなさま、今日もご安全に!!

2022年9月13日

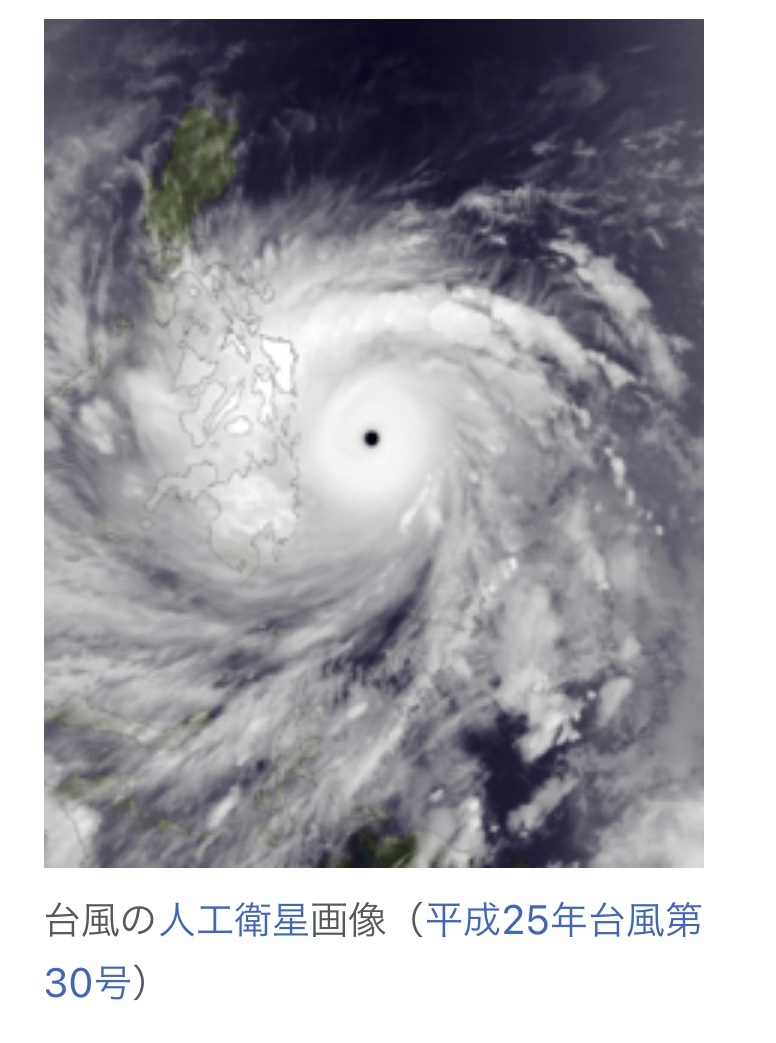

現在、台風12号は強い勢力を保ち沖縄付近をゆっくり北上しています。先島諸島では13日も大雨、暴風、高波に警戒が必要です。

ところでこの“台風”。なぜ“台風”というのでしょうか。語源が気になったので調べてみました。

日本では、古くは野の草を分けるところから、野分といい、11世紀初頭の「枕草子」「源氏物語」などにもその表現を見ることができます。

江戸時代には熱帯低気圧を清国にならって颶風(ぐふう)と訳した文献がありますが、明治のはじめにはタイフーンまたは大風(おおかぜ)などと表しています。

明治末頃、岡田武松(気象学者)によって颱風(たいふう)という言葉が生まれたとされています。

1956年に「同音の漢字による書きかえが示されて以降は多くが台風と書かれるようになりました。(台湾、香港では現在も「颶風」と呼称しています。)

由来には諸説あります。

- 台湾や中国福建省で、激しい風の事を「大風(タイフーン)」といい、それがヨーロッパ諸国で音写され「typhhon」となり、それが再び中国や台湾へ入り、「颱風」という字を当てはめた。中国福建省あたりでは、もともと「台湾付近の風」という意味で「颱風」が使われていたという説もある。

- アラビア語で、ぐるぐる回る意味の「tufan」が「typhoon」となり「颱風」となった。

9~10世紀にはインド経由の西アジアと中国の交易が盛んであったことや、宋や元の時代にはイスラム船が頻繁に中国に来航していたことから、台風の影響を受けたアラブ人の言葉が転じたという説は最もらしい。 - ギリシア神話の風の神「typhoon(テュフォン)」が「typhoon」となり、「颱風」となった。

・・・などなど。

2022年9月6日

救急隊員のつぶやき

もうすぐ救急の日(9月9日)です。先日SNSで話題になっていた記事を紹介させていただきます。

現役消防救急隊員によるツイートです。

「市民の皆さんにお願いです。」の書き出しで始まり、「救急車に気づいたら、ぜひ車の窓を開けてください。どのように避けて欲しいか、あるいは避けられないのでそのまま進んで欲しい等のお願いをマイクでしています。車の遮音性が高いため聞こえないことが多いようなので、よろしくお願いします。」と。

実際にどのようなアナウンスをしているのでしょうか。

「左に寄ってください」「左右に分かれて道路中央を譲ってください」

「通れないので、そのまま前に進んで広い場所で譲ってください」

「(通行量が多く危険なため)信号が変わってから譲ってください」

など、その場の状況に応じたお願いをしているそうです。

譲ってくれようとしているのに、周りと違う動きをして意図せず車線を塞いでしまったり、譲っているつもりで通れなくなったりといった状況があるとのことです。

“ピーポー、ピーポー”

まずは焦らずに車の窓を開けて救急隊員のお願いを聞きましょう。

今日も一日ご安全に!!!

2022年8月30日

先日、8才の女の子が父親らとフォークリフトを使いブランコのようにして遊んでいたところ、荷物を載せるための土台が落下し女の子が死亡する事故が起こりました。

土台の部分は重さが150キロほどで、およそ3メートルの高さから落下したということです。警察によると、父親は荷物を載せるための土台、パレットと呼ばれるものをフォークリフトで3メートルほどの高さに持ち上げ、そこにベルトをくくりつけ、ブランコのようにして少女を遊ばせていたといいます。すると突然パレットが少女の頭の上に落下したというのです。・・・痛ましい事故です。

そもそも、フォークリフトでは荷物などを持ち上げた下のスペースに、人が立ち入ることは原則、法律で禁止されています。フォークリフトの技能講習でもきちんと指導されています。

一般的にパレットが落下する原因として考えられるのは、パレットを持ち上げる爪の差し込みが甘いことや、運転手の操作ミスといいます。

特に、差し込む爪は前後の動きだけでなく、上下に傾けることもできるため、誤ってパレットごと落下する事故もあるといいます。

フォークリフトを本来の使用目的以外で使うことや、操作ミスは今まで以上に十分注意しなければなりません。

みなさま、ご安全に!!

2022年8月23日

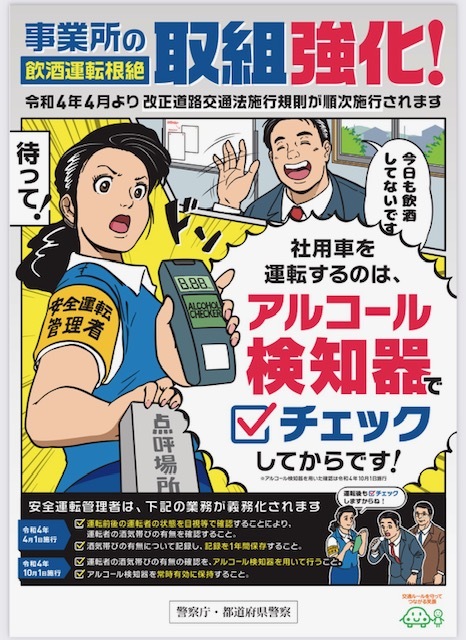

[アルコール検査義務化]

自動車運送事業では2011年5月1日より、事業所ごとのアルコール検知器の設置が義務付けられていますが、

2022年4月1日に道路交通法が改正され、多くの法人が「アルコール検査義務化」の対象となりました。

「業務に係る運転」中に飲酒運転を行ったことによる痛ましい事故の発生が止まず、2021年に急速に整備されています。

この改正において、アルコール検査を「安全運転管理者の業務」として義務付けているので、安全運転管理者の選任条件である①定員11名以上の車を1台以上使用している事業所、②自動車を5台以上使用している事業所(50ccを超える自動二輪車は1台あたり0.5台換算)のいずれかに該当する事業所はアルコール検査義務化の対象となります。

運転業務開始前後に「酒気帯びの有無の目視確認」と「アルコール検知器を用いた検査」を行い、その実施記録を1年間保存する必要があります。

2022年4月1日から開始されていますが、アルコールチェッカーを準備する猶予期間が設けられたため、実施開始時期は以下2段階で設定されています。

(1)2022年4月1日から

「酒気帯びの有無の目視確認」を行うこと

(2)2022年10月1日から

「目視確認に加え、アルコール検知器を用いた検査」を行うこと

実施記録に残す項目は

①確認者名、②運転者、③運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等、④確認の日時、⑤確認方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧そのほか実用事項と定められています。

アルコール検査を行わないと…

「罰則」は安全運転管理者の業務違反になります。

従業員が飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として代表者や運行管理責任者も5年以下の懲役または100万円以下の罰金だけでなく、法人に対しても罰金又は科料を課せられることや、対応不備によって飲酒運転が生じたといえるような場合には刑事責任が科せられるおそれもあります。

このアルコール検査義務化の運用開始によって、飲酒運転がこれまで以CSR(企業の社会的責任)対応不足として社会的信用を失うことにつながりかねず、非常におおきなものととらえるべきでしょう。

2022年8月16日

毎日毎日とにかく暑いです。

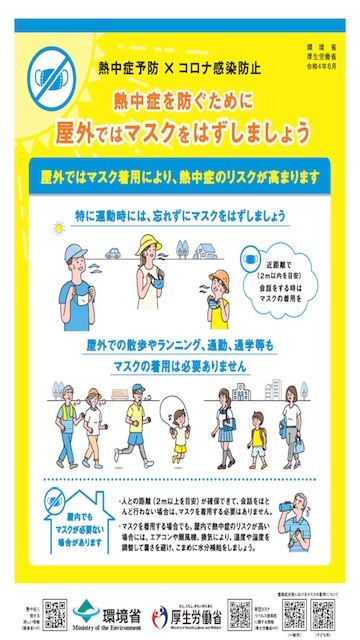

コロナ渦の現在はマスク着用が当たり前のことになっていますが、マスクによって熱中症のリスクも高くなります。

熱中症も重症になれば命にかかわってきます。

厚生労働省では熱中症予防の観点から、屋外でマスクの必要がない場面では、

マスクを外すことを推奨しています。

コロナ感染も怖いけれども、熱中症にも気を付けて過ごしたいですね。

2022年8月9日

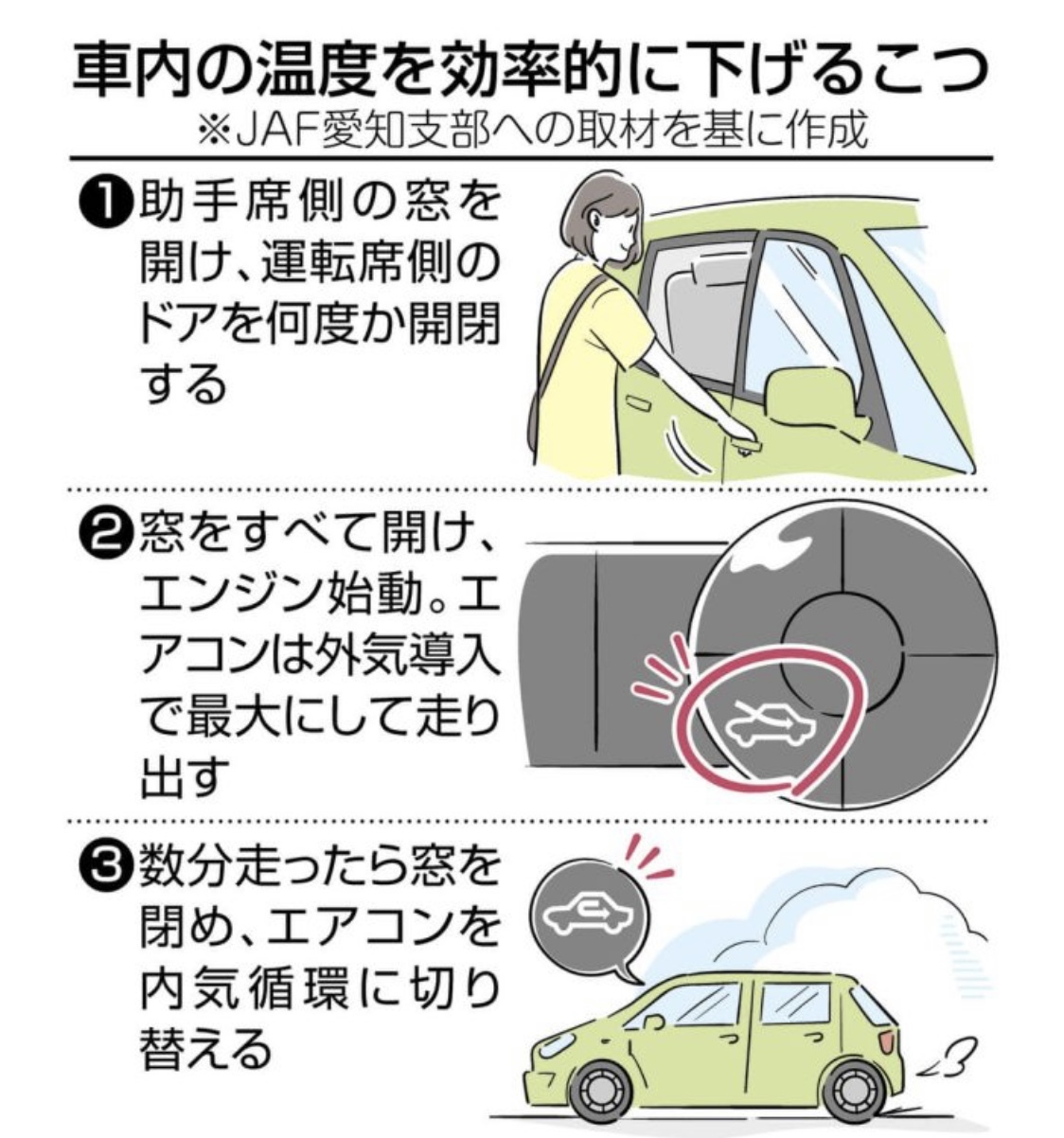

猛烈な暑さが続いていますが炎天下に駐車していると車内温度が50度を超えることもあります。車に置き去りにされた子供が熱中症で亡くなるという悲しいニュースも耳にします。

そんなサウナ状態の車内を効率的に早く冷やす方法は?

日本自動車連盟(JAF)によると、窓を全開にした上でエアコンの外気導入モードで風量を最大にして、車内を一気に換気する方法です。数分走行して熱気がなくなったら窓を閉め、エアコンを内気循環に切り替えると冷房効率が良く、燃費も抑えられます。発車前にドアを何回か開閉し、反対側の窓から熱気を逃がせば、より早く冷やせます。

ダッシュボードやハンドルはぬれたタオルで拭き、気化熱で冷やすのが効果的です。

駐車中に窓にサンシェードをつけておけば、さわれない程の熱さにはなりません。

チャイルドシートやシートベルトの金具をさわりやけどを負う事例も少なくないそうです。

手軽な缶タイプの冷却スプレーは可燃性のガスを含むものが多いので、車内に置いておく高温で破裂する可能性もあります。

まだまだ続きそうな猛烈な暑さのなかでのお仕事、レジャー熱中症にご注意ください。

今日もご安全に!!

2022年8月2日

歩行者・自転車も交通ルール・マナーを守って!!

先日あるドラマを見ました。ボールを追いかけて道路に飛び出した少年。と

その子を追いかけて来た父親。そこへトラックが・・・。

その親子は不幸にも亡くなりました。あの世に行く前に神さまの計らいで一人にだけに会いに行けるという事に。その親子が会いに行ったのは残された家族ではなく、有罪になり服役中のトラックの運転手でした。

怨みつらみを言うのかと思いきや、その親子はドライバーに謝罪をしました。

「自分たちが飛び出さなければ、あなたは殺人者にはならなかった」と。

亡くなった親子は、自身が加害者という意識があったからなのでしょう…

このドラマを見て親子の一言に深く考えさせられました。

ドライバーが安全運転するのはもちろんですが、歩行者・自転車が交通ルール・マナーを守る事も交通死亡事故を無くすためにとても重要だと思います。

ご安全に(*^^*)

2022年7月26日 「交通死亡事故多発警報」???

神奈川県の2021年交通事故死亡者数(142人)は

不本意にも全国でワースト1位という不名誉な記録になってしまいました。

神奈川県は7/11から、県内で一定期間に交通死亡事故が集中した際に「交通死亡事故多発警報」を出し、注意を呼びかける取組みをスタートしました。

警報は、主に7日間で7件以上の交通死亡事故が発生した際に出し、県警や教育委員会、道路管理者、交通関係団体などと連携し、周知や見守り活動などに一層取り組んでもらうことに。

黒岩知事は7/6の定例会見で「交通死亡事故の増加の兆候を捉え、機動的に啓発を強化し、交通事故のない安全で安心して暮らせる社会を目指す」と述べています。

また、県は県交通安全計画に掲げた目標で、年間の死者数を「130人以下」としています。

夏休みに入りマイカーなどでの外出も増えるときですが、仕事、通勤、レジャー、安全運転を常に心掛けて頂きたいです。

皆さま、ご安全に

2022年7月19日

各地で線状降水帯による大雨の被害が発生

車は雨の中走行しても壊れないように設計されてはいますが、電装部品やエンジンは本来、水に弱いものです。基本的には車は水の中を走行することができません。

一般的には、車はフロアの高さまで水に浸かってしまったら「水没」と判断され、「水没車」扱いになります。水没してしまった車は様々なトラブルを抱えることになるため、修理はとても困難です。車が水没してしまうのはできれば避けたいところです。

車が水没・浸水すると・・・

カビや異臭が発生します。不快なだけでなく、アレルギーなどの健康被害につながることもあります。

電装部品が水に浸かってしまうことで漏電や錆びが発生し、電装部品が正しく動作しなくなることがあります。漏電した個所から発火して車両火災となるケースも多いため、水没した車からはただちに脱出することが重要です。

エンジンは水を吸い込んでしまうと「ウォーターハンマー現象」が起きてしまいエンジンに多大なダメージを与えることになります。

車の水没・浸水を防ぐには・・・

走行中、進行方向の道路に大きな水溜まりができていたり、冠水しているのがわかったらその道は避けて通りましょう。安全第一で、多少遠回りになっても迂回することが重要です。土砂崩れや崩落にも注意が必要です。普段通りなれている道路では縁石が水深の目安になることもあります。

もしどうしてもその道を通らなければならない場合は、まず通過できるかどうか確認をしましょう。

通過できそうだと判断して進む際は、ゆっくり慎重に進みましょう。スピードを出して水に飛び込むと衝撃でバンパーなど車体前面が破損してしまうことがあります。

また、マフラーから水が侵入してくるのを防ぐため、ギアを1速やLレンジなどに入れてエンジンの回転数は高めをキープする必要があります。途中で止まらないよう、また水の中に先行車がいないことを確認しましょう。

大雨や洪水となる恐れがある場合は、一時的に車を高台のコインパーキングなどに避難させると被害をさけられるかもしれません。

車が水没・浸水してしまったら・・・

エンジンはかけないことです。故障リスクを高めることもあります。車両火災に巻き込まれてしまう危険性もあります。

ロードサービスなどに連絡し、車両の引き上げや整備工場への入庫を手配しましょう。

車両火災が発生するおそれもあるため、待っている間は車から離れ、安全な場所に退避することが大切です。水没した車内で待機するには非常に危険です。

みなさま、くれぐれもご注意ください。ご安全に!

2022年7月12日

台風シーズン到来!!

台風などで短期間に大雨が降ると、場所によっては雨水を排水しきれず、冠水してしまうことがあります。

冠水の程度によっては重量のある自動車でも流されてしまう恐れも。

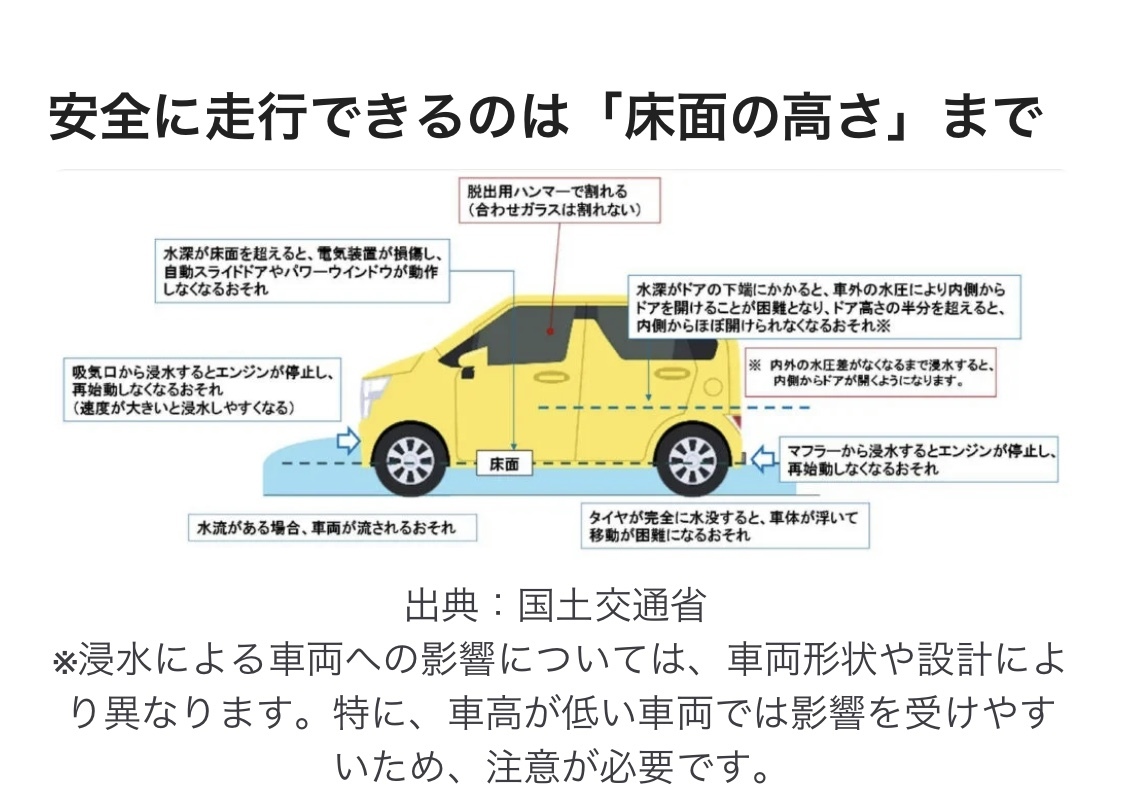

台風やゲリラ豪雨で自動車が「何cm浸水したらアウトか」分かりますか?

【水深30cm程度】マフラーに浸水して動かなくなる可能性

水深が床面を超えると、車内に浸水して電気装置が故障するおそれや、マフラーから浸水してエンジンルームが損傷するおそれがあるとのことです。その結果、「自動スライドドアやパワーウィンドウが動作しなくなる」「エンジンやモーターが停止し、再始動できなくなる」といった不具合が生じることがあります。電気自動車やハイブリッド車では、駆動用のバッテリーに浸水してしまうと車両が停止するおそれがあります。

【水深50cm程度】ドアが開かなくなる可能性

水深がドアの下端に到達すると、社外から水圧がかかってしまい、車内からドアを開けることが困難になります。

【水深100cm程度】車両が浮いて流される可能性

タイヤが完全に水没すると、車体が浮いてしまい、移動が困難になる恐れがあります。また、水深がドアの高さの半分を超えると、内側からほぼ開けられなくなってしまいます。車内に浸水した水の高さが外側と同じくらいになると、内外の水圧差がなくなり、内側からドアが開けられるようになります。

また、車内に脱出用ハンマーがある場合は、それで自動車のガラスを割ることでも車外に避難できます。ただし、フロントガラス及び一部のドアガラスは、合わせガラスになっているため割ることはできません、車種ごとにガラスの性質は異なるので各メーカーにご確認ください。

JAFが実施した「冠水路走行テスト」では、2000cc級のセダンは水深30cmの冠水路まで走行できたものの、水深60cmになるとエンジンが停止したという結果が出ています。

次回は水没してしまったらどうなるか?車の水没・浸水を防ぐにはどうするか?をテーマにしたいと思います。

みなさま、ご安全に!!!

2022年7月5日

ホームページを開設しスタッフブログを始めて1年が経ちました。

関係各企業様や協力会社に興味をお持ちいただいた企業様、求人応募の皆様、たくさんの方々に当社ホームページをご覧いただけて感謝しております

スタッフブログを通して当社の紹介、安全対策、健康管理等の取り組み、運送業について、道路交通法規、時節のはなしなど毎週情報を発信してまいりました。

今後もより一層当社について理解いただき、興味を持っていただけるようブログを続けていきたいと思います(◡‿◡)

どうぞ皆さま今後ともお付き合い頂けますようよろしくお願いいたします(●’◡’●)

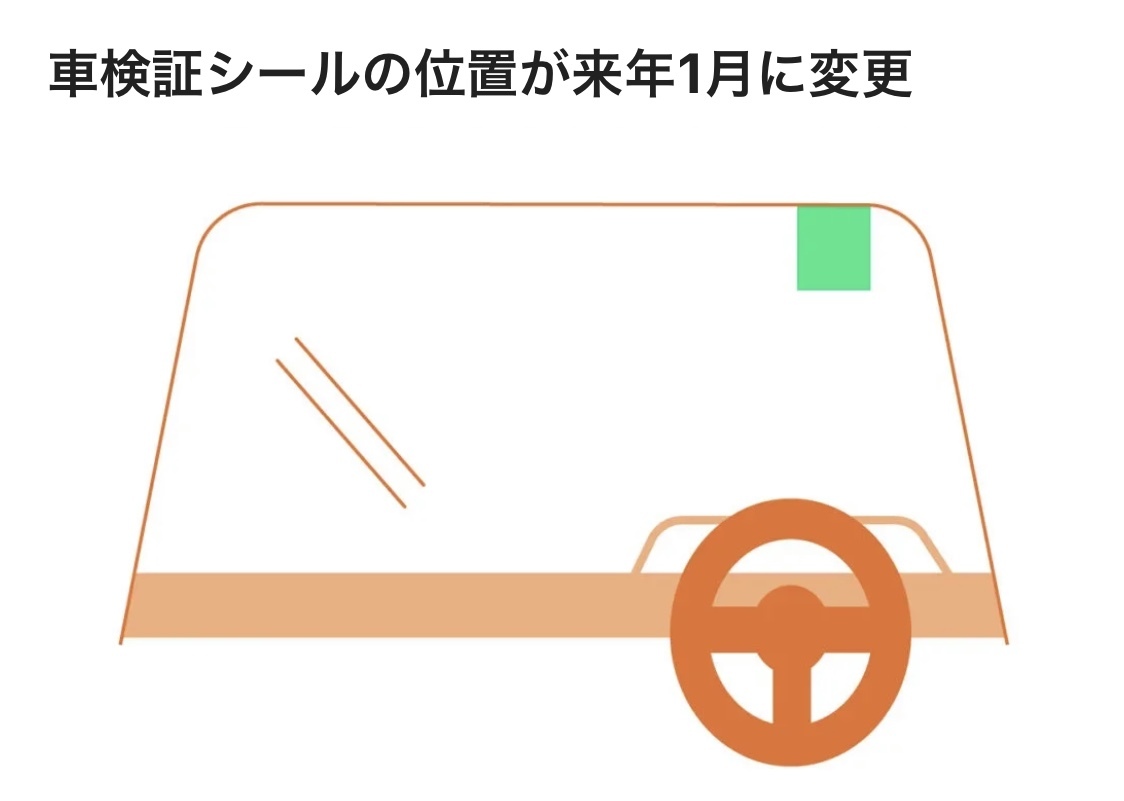

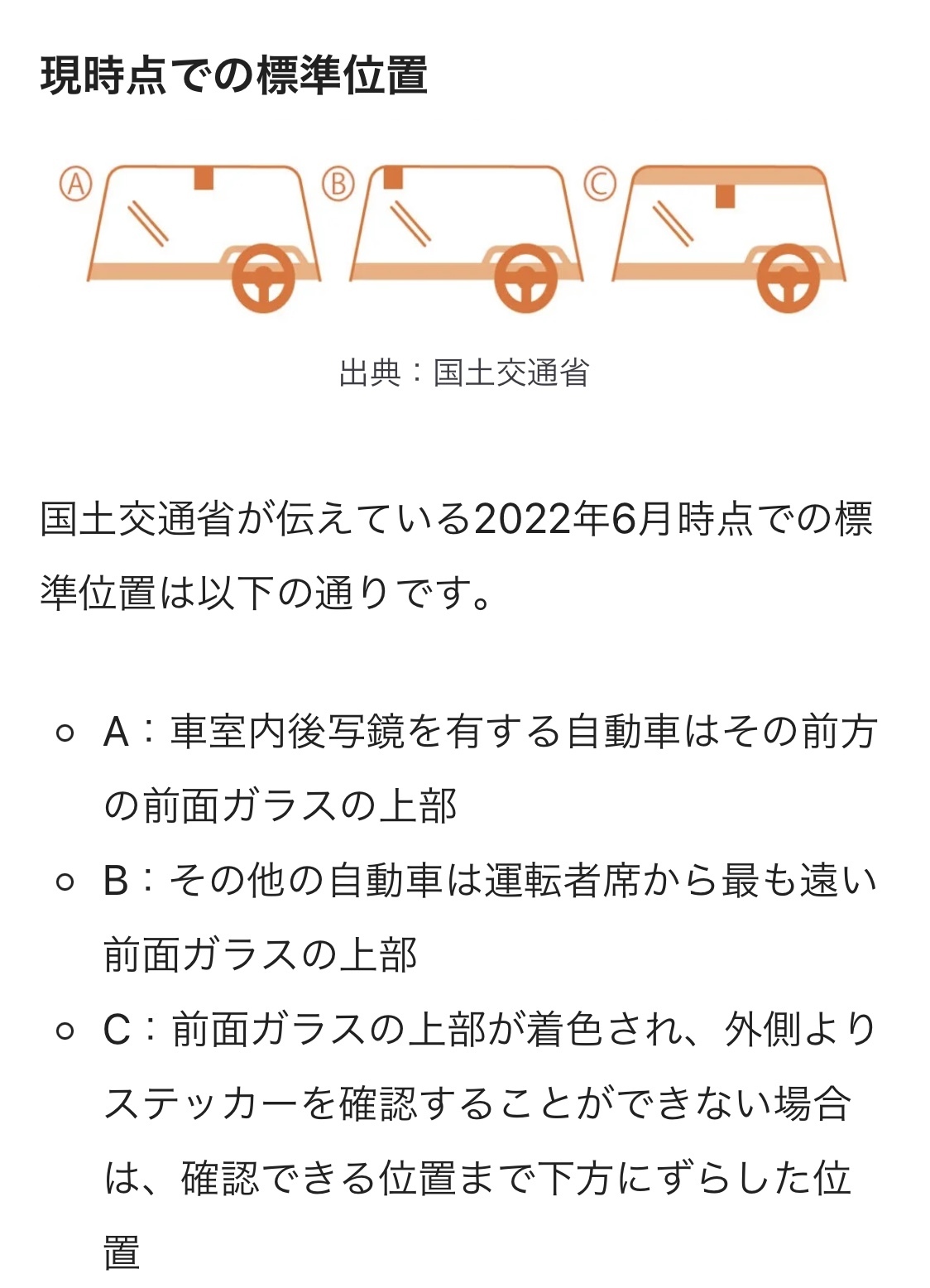

2022年6月28日 えっ??? 車検シール、右上端に移動!?

国土交通省は、2022年6月22日、自動車のフロントガラスに貼り付ける車検シールの標準位置をルームミラーの後ろ側から、運転席から見て右上端へ移動させると明らかにした。視界には影響はないとしている。関連通達の規定を改正し、来年2023年1月から適用することを検討中とのこと。

車検シールは「検査標章」が正式名称で、道路運送車両施行規則は、フロントガラス内側に外から見やすく貼ると規定されている。車検業務の実施要領を定めた通達は原則、ルームミラーの後ろ側か、やや下にずらした位置に貼るよう所有者に指導すると定めている。

なぜ車検証シールの貼付位置が変更のなるのでしょうか…(?_?)

国土交通省の担当者によると「従来から車検の受け忘れにより少なからず車検切れの状態で運行しているクルマが存在している。このことから無車検運行防止対策の一環として表示位置変更の改正を検討しているが、現在皆様からの意見を徴収している段階である。今後集まる意見によって変更される可能性がある。」と話している。

2022年6月21日 今日は当社が管理している倉庫の紹介です

★横浜配送センターは、横浜市中区錦町9にあります。

2022年5月に10年間管理していた金沢区鳥浜町の倉庫より移転しました。というか、古巣の本牧倉庫に戻ってきました。

倉庫内には、多種類の軽量天井材・ボード・ボルトなどが多数積み上げられ、フォークリフト・倉庫作業員・ドライバーがところ狭しと往来していてお隣の会社の製造ラインの機械音も聞こえ活気のある倉庫です。

私たちは製品の管理と配送を行っています。

★新横浜倉庫は、2019年2月にオープンしました。

横浜地下鉄ブルーライン「北新横浜」から徒歩2分のところにあります。

こちらの倉庫は、主にお客様の引取倉庫として管理しています。

横浜配送センター同様、多種類の軽量天井材・ボード・ボルトなどがあり、製造会社の営業マンの事務所もあり、お客様とのコミュニケーションが取りやすいこちらも活気ある倉庫です。

皆様にもっともっと愛される倉庫を目指して頑張っています!!!

どうぞこれからもよろしくお願いします(*^^*)

2022年6月14日

本日は倉庫作業についてのお話です。

当社は倉庫を本牧と新横浜の2か所を管理しています。

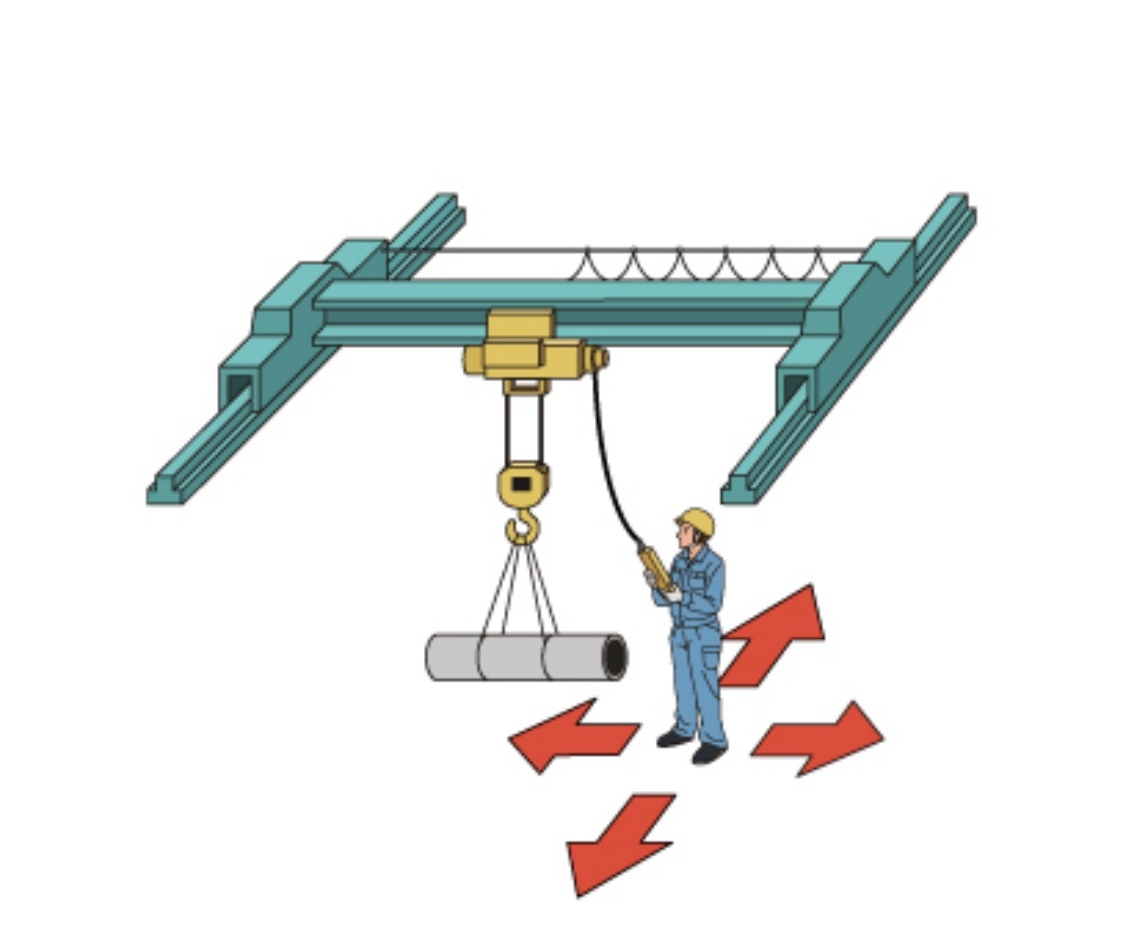

本牧の横浜配送センターでは主に軽天材など建築現場配送分の管理・荷積みを、また新横浜倉庫は、主にお客様の引取倉庫として管理・荷積みをそれぞれ天井型クレーンやフォークリフトを使用し作業を行っています。

入社時には未経験・免許なしでも、入社後に天井型クレーン免許、フォークリフト免許を取得することができます。

…他に玉掛け免許・はい作業免許があれば尚良しですね(*^^*)

倉庫作業員(本牧倉庫・新横浜倉庫)募集中です。

免許をお持ちの方は即戦力として、未取得の方はこれからのヒーローとして一緒に働きましょう!!!

ご応募お待ちしています

2022年6月7日

熱中症対策を始めましょう!

昨日、関東地方が梅雨入りしました。ジメジメ、ジトジトするシーズンです。晴れて日差しが強い時ばかりではなく、梅雨の季節も熱中症に気を付けなければなりません。屋外等ではマスクの解除もすすめられていますが、まだまだマスク生活が日常です。

熱中症は重症化すると命にかかわる危険な病気です。この時季は、体がまだ汗をかくことに慣れていないため発症のリスクが高まります。早めの熱中症対策を始めましょう。

①喉が渇かなくても、こまめな水分補給を行う

②換気を行いながら室温は28℃以下に

③涼しい服装、日傘や帽子などを活用

④屋外で周囲の人と距離をとれる場合は、適宜マスクを外す

⑤日頃から十分な睡眠、栄養バランスの良い食事をとり体調管理を行う

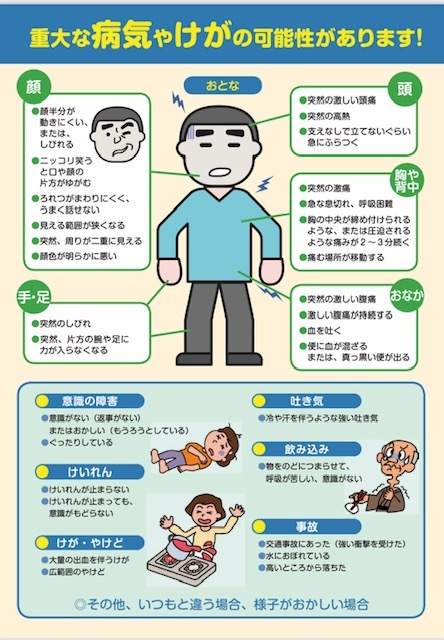

熱中症の応急手当

- 涼しい場所や日陰のある場所へ移動させ、衣服を緩め、安静に寝かせる

- エアコンや扇風機、うちわでなどで風をあて体を冷やす

(首の周り、脇の下、太もものつけねなど太い血管の部分を冷やす) - 飲めるようであれば水分をこまめに取らせる

こんな症状のときは、ためらわずに119番を! - 意識がない

- 呼びかけに対し返事がおかしい

- 体がひきつる(けいれん)

- 真っすぐ歩けない、走れない

- 体が熱い

今日も一日ご安全に!!!

2022年5月31日

求む! ニューヒーロー!

業績好調!倉庫拡大で新入社員大募集!!!

活気ある職場環境で一緒にがんばりましょう (*^^*)

キャリアもいかして入社後アットいう間に納得の収入!

シニアも大活躍中です!

定年が65歳です!

福利厚生も充実していて…

これならご家族も大安心!!

詳しくは、ホームページ→メニューバー→採用情報でご確認ください

ご応募はお電話(045-263-9792)またはお問合せページから受付しています

ご応募をお待ちしております (^_-)-☆

2022年5月24日

前回に続いて…道路交通法改正②

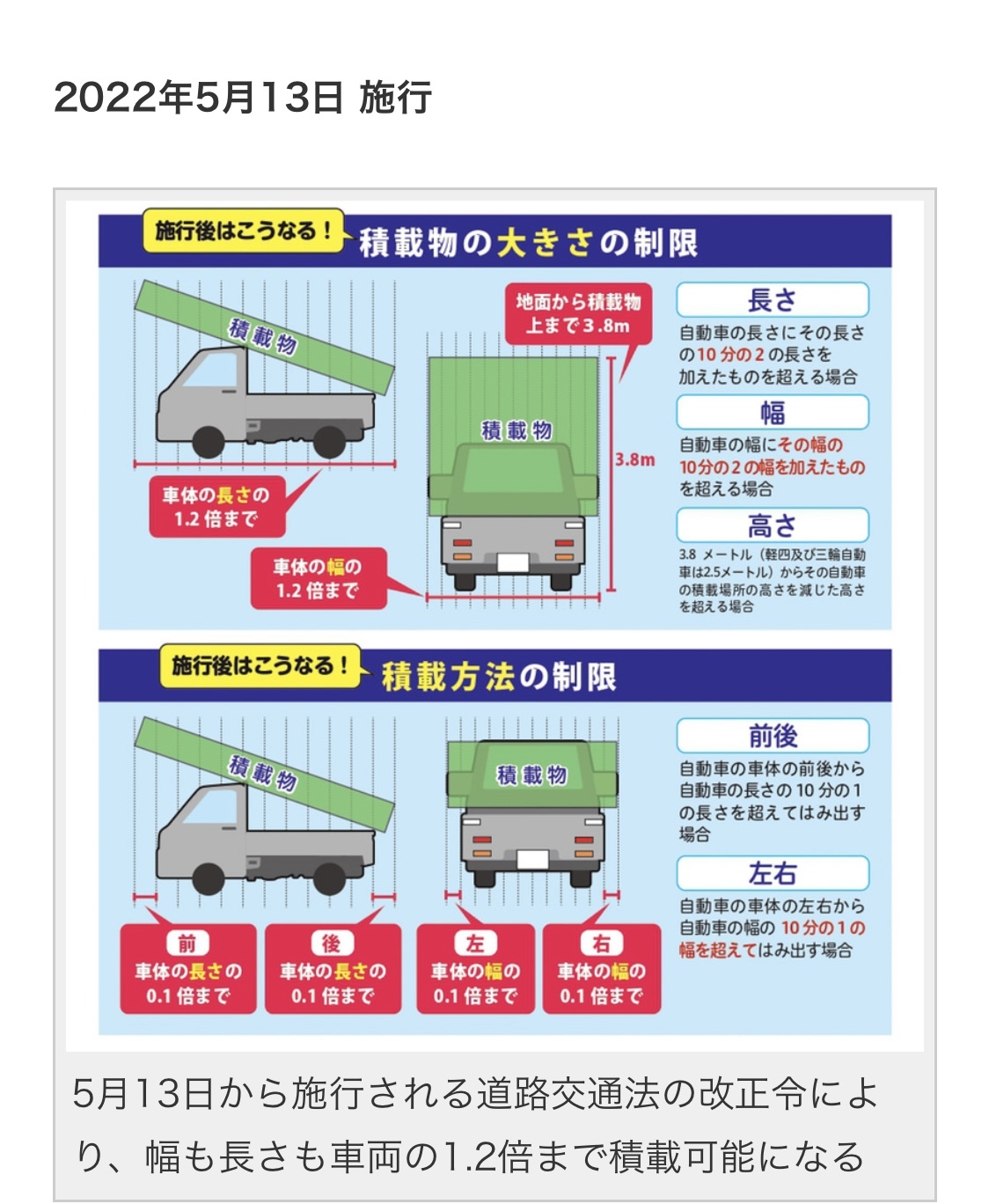

警視庁の公式Webサイトでは、5月13日から施行された道路交通法の改正令により、積載物の長さや幅等についての制限が変わる「自動車の積載制限」についての詳細を説明するパンフレットを公開しています。

改正令施行後では、「積載物の大きさの制限」については、長さは「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」、幅は「自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの」となりました。

また、「積載方法の制限」では、長さで「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみださないこと」、幅で「自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅をこえてはみださないこと」としています。

なお、貨物が分割できず積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超える場合においては、制限を超える積載をして車両を運転する人が、出発地を管轄する警察署長の許可を得るための手続きが必要となります。

そのほかにも以下の自動車の積載に関する留意事項は変わりないとし、安全運転を心がけるよう呼び掛けています。

- 荷台や座席でないところに荷物を積んではいけない。

- 定められた積載の制限を超えて、物を積んではいけない。

- 運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったりする積み方をしてはいけない。

- 方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯等が見えにくくなるような積み方をしてはいけない。

- 荷物が転落しないように、ロープやシートを使って荷物を確実につまなければならない。

ルールを守って今日も一日ご安全に!!!

2022年5月17日

道路交通法改正①

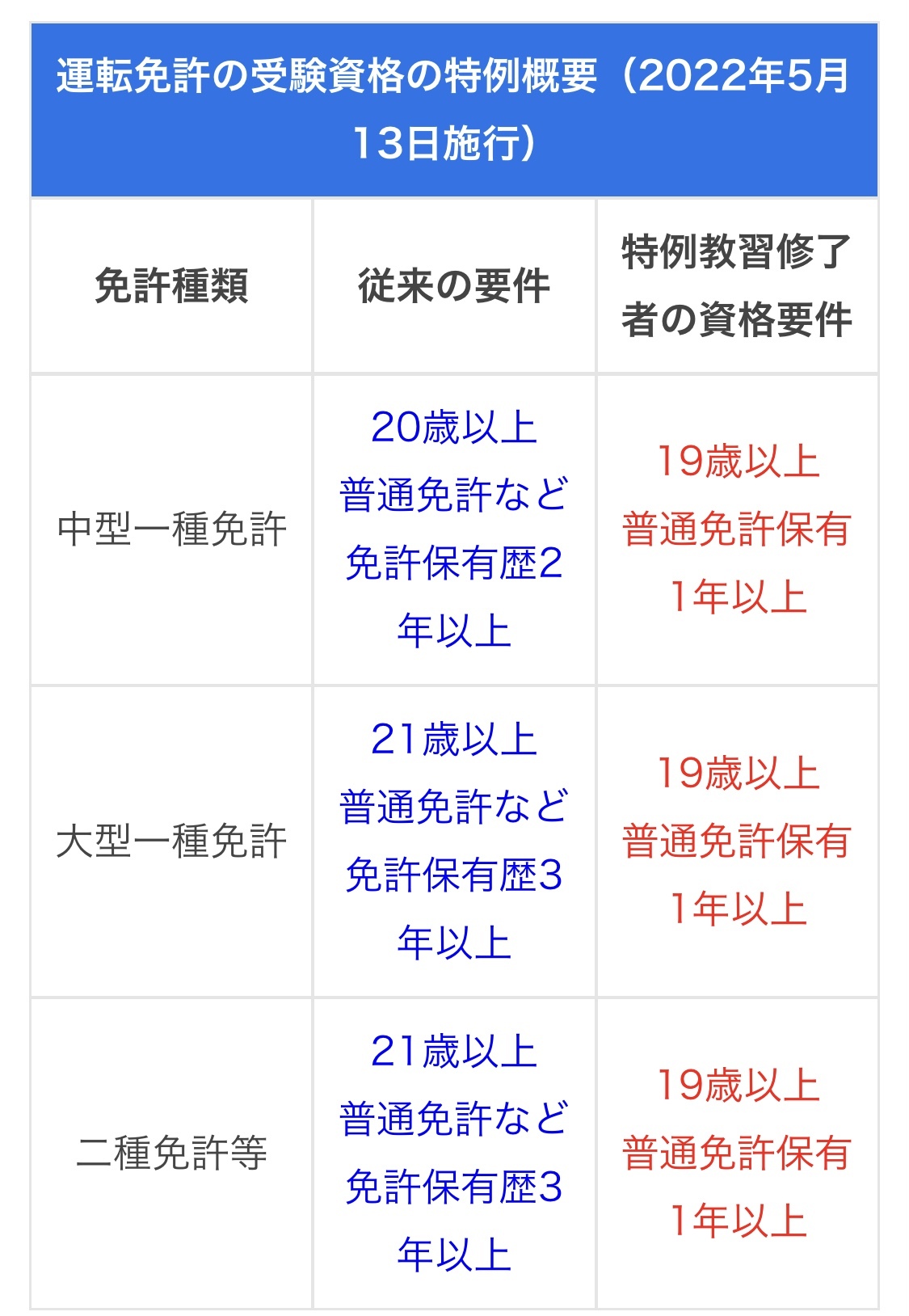

2022.5.13に道路交通法が改正され、

大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和されました。

「受験資格特例教習」を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上であればこれらの免許を受験することができるようになりました。

受験資格特例教習は、公安委員会から受験資格特例教習の指定を受けた届出自動車教習所において受けることができます。

なお、受験資格特例教習を修了して第二種免許等を新規取得した人は、本来の免許取得年齢(第二種免許・大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達する日前を若年運転者期間として指定されます。若年運転者期間内に違反行為をして累積点数3点以上(1回の違反が3点の場合は4点以上)となった場合は、「若年運転者講習」の受講が義務付けられ、不受講者または再度一定の基準に達した場合は特例取得免許が取り消しとなります。

年齢要件が引き下げられ、普通車免許を取得してから、1年以上で挑戦できるようになることから、高校を卒業して1年目の人でもすぐに大型免許や二種免許の取得が可能になります。そのため今後は、若い世代の人材が運送業やタクシー業界の採用対象に入ってくるでしょう。最短で19歳のトラックドライバーやタクシードライバーが誕生することも可能になります。

特にタクシー・バス業界そして運送業会ではドライバーの平均年齢が高いことや慢性的なドライバー不足が大きな課題であったため、取得条件が緩和されることで、若い人材の確保や業界の若返りが期待されています (*^^*)

2022年5月11日

横浜配送センター移転のお知らせ

ゴールデンウイークも終わり日常に戻りました。

皆さん休み中にリフレッシュ(´◡`)して、現在は意欲的に仕事に取り組んでいることでしょう

【お知らせ】

2022年5月9日月曜日に弊社横浜配送センターが移転しました!!

心機一転頑張りますこれからも宜しくお願い致します。(^_-)-☆

新住所は、〒231-0812 横浜市中区錦町9 NSMコイルセンター㈱横浜事業所内

TEL 045-628-7214 FAX 045-622-5411

2022年4月26日

GW中の交通渋滞緩和を願う

ゴールデンウイークも目前に迫ってきましたが、連休と言えばクルマで長距離旅行や帰省を楽しむ人も多く、それに伴って高速道路では度々混雑している様子が見られます。

特に首都高は都心から各地方へ繋がるかつ、東日本と中日本を繋ぐハブの役目もあり、多くの交通量が予想されます。

今年は、コロナ過ではありますが行動制限もなく感染者数も減少傾向にある為、2020年・2021年よりは交通量が増加することが予想されます。

首都高速株式会社では「直近の交通状況を踏まえると、2019年度並みの混雑が発生すると想定してます」とのこと。

具体的には、ゴールデンウイーク期間前の業務交通の集中により、4月22日(金)と28日(木)では渋滞が多くなると予想されています。

またゴールデンウイーク期間中の5月3日(火・祝)では余暇交通の集中により、同じく渋滞が多くなる」予想しているそうです。

このように期間前、および期間中で最も渋滞が集中しそうな日が予測されており、首都高では、可能な限りの渋滞回避を呼びかけています。

なお、渋滞を回避するためには、事前に渋滞情報を把握して置くことが効果的です。

首都高の渋滞情報は「首都高速道路交通状況マップ」や「首都高ドライバーズサイト」から確認することができます。

連休中もエッセンシャルワーカーとして働いているドライバー達の仕事がスムーズにできるように渋滞が少しでも緩和されることを期待したいのですが・・・

2022年4月19日

2022年3月16日深夜に宮城県や福島県で最大震度6強の大きな揺れを観測して以来、能登地方、関東、福島県沖、愛知県などで震度4の地震が起きています。

今朝8時16分には、福島県中通で震度5弱が観測されています。

もしクルマに乗っている時に大地震が起こったらどうすればよいのでしょうか?

★揺れに気づいたら急ブレーキや急ハンドルを避け、できるだけ安全な方法で道路の左側に停止させる。

一部の幹線道路で「緊急交通路」と書かれた看板が置かれている。緊急車両が通れるように道路の中央をあけて停車したい。

★クルマを置いて避難する際には出来るだけ道路外の場所に移動しておく。やむを得ず道路上において避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、クルマのキーは付けたまま、スマートキーであれば運転席などの車内のわかりやすい場所に置いておく。その場合、窓を閉めてドアはロックしないようにします。

駐車するときは、避難する人の通行や災害復旧作業などの妨げとなるような場所には駐車してはならない。車の中にキーを残して行くと盗まれてしまうのではないか心配になるが、カギをかけてしまって緊急車両などが通れなくなった場合、最悪は強制的に排除される可能性もある為、無傷で手元に戻ってくることは考えにくい。

盗難の可能性を覚悟して避難するしかないということだ。

★「大地震が発生したときに運転者がとるべき措置」の中で津波から避難するためのやむを得ない場合を除き、避難の為にクルマを使用しないことと国家公安委員会が発表している。

いずれにせよ、大地震が起こった際には自身や同乗者、身の回りの人たちの命を守ることを最優先に行動することです。

2022年4月12日 今回は “絵文字について” のお話です・・・

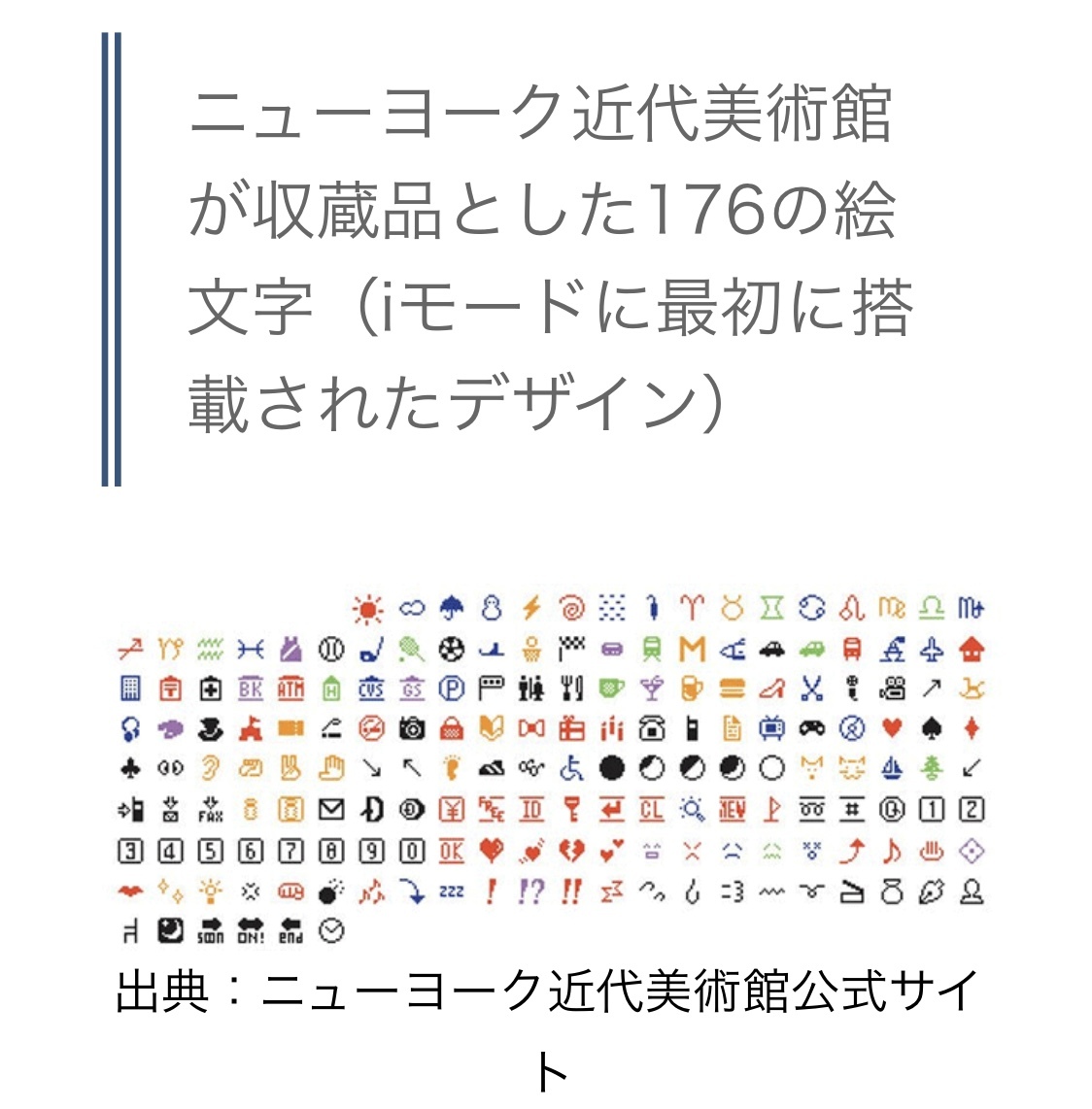

昨日、NHKの朝の番組で知ったのですが、スマホやPCで使われている絵文字は日本発祥だそうです。海外では「Emoji」と呼ばれています。

ユニバーサルなデザインとして世界に浸透しており、今ではコミュニケーションにおいてはなくてはならないツールのひとつです。

絵文字が生まれたのは90年代後半。NTTドコモのエンジニアが設計しました。

176個から始まり今では3000個を超えているそうです。

最初の絵文字は現在ニューヨーク近代美術館(MoMA)に収蔵されています。

文字と同じ様に扱えるため、SNSやチャットではもちろんWebサイト上でも使えるEmojiですが、気軽に使えるからこそ注意しなければならない点もあります。

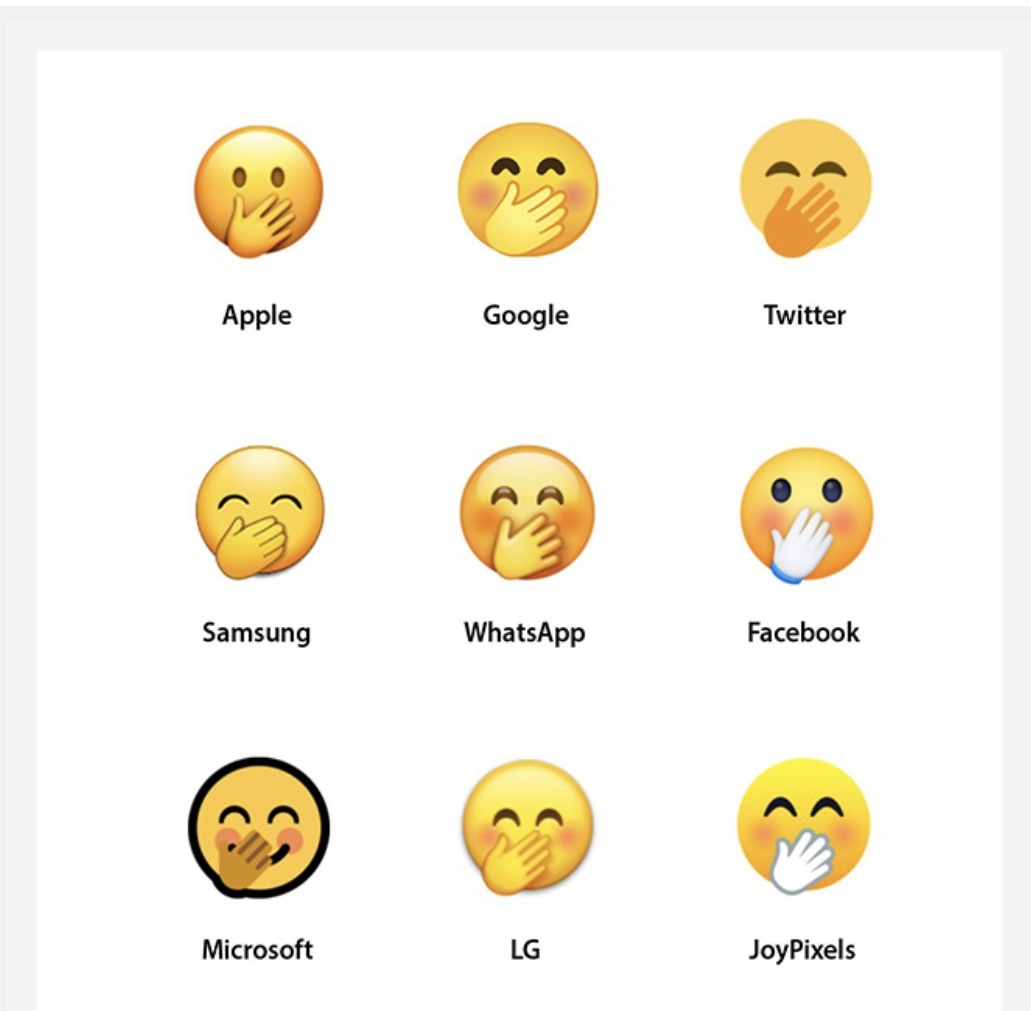

①デバイスやOSによって見た目が異なる。

例えば、「口に手を当てている顔」は写真の様にAppleとFacebookはハットしたような見た目ですが、それ以外は楽しげにクスクスと笑っているような表情です。

AppleのEmojiが見えている人が「しまった」の意味で使用しても、相手がGoogleであった場合は「失敗して笑っているのだろうか?」と捉えられかねない。

②意味が異なる

年代・性別・人種・文化の違いなどで捉え方が変わってしまう。

笑顔は、苦笑いとも照れとも捉えられます。

お礼は、謝罪ともお礼とも捉えられます。

また、!(赤いビックリマーク)は、おじさんたちが良く使用し若者はあまり使用しないそうです。

文字・文章だけで相手に気持ちを伝えるのは、言葉で言うのとは違い難しいです。

誤解がなく意志・気持ちを正しく伝えるために上手にEmojiを使っていきたいですね。

2022年4月5日

ソメイヨシノ原木

一昨日、昨日の雨・風で満開の桜が散り始めてほんのりピンクの絨毯が見られるようになりました。日本の桜の8割を占めるソメイヨシノ。今や日本のみならず、世界中でたのしまれるようになっています。

適度に樹高が低く群生しているため、見物に適しているところからお花見の定番となっています。

ソメイヨシノは1本の原木から接ぎ木でふやしてきたクローンなのですが、東京の上野恩賜公園の1本がその原木(最初の1本)にもっとも祖先のゲノムに近いものであると研究機関が発表しました。上野は江戸時代初期より桜の名所として庶民に親しまれてきた場所で、明治以降の研究で「ソメイヨシノ」「コマツオトメ」「オオカンザクラ」「カンザクラ」の4品種が、上野公園の桜をもとに品種名がつけられたとされています。ソメイヨシノの起源については、江戸時代に染井村の植木職人が作ったとも、エドヒガンとオオシマザクラの自然交雑により誕生したとも言われています。

でも、このソメイヨシノが原木だとすると、日本国内ばかりか海外のソメイヨシノが、この1本を起源にしていることになります。壮大なスケールを感じますね。

2022年3月29日

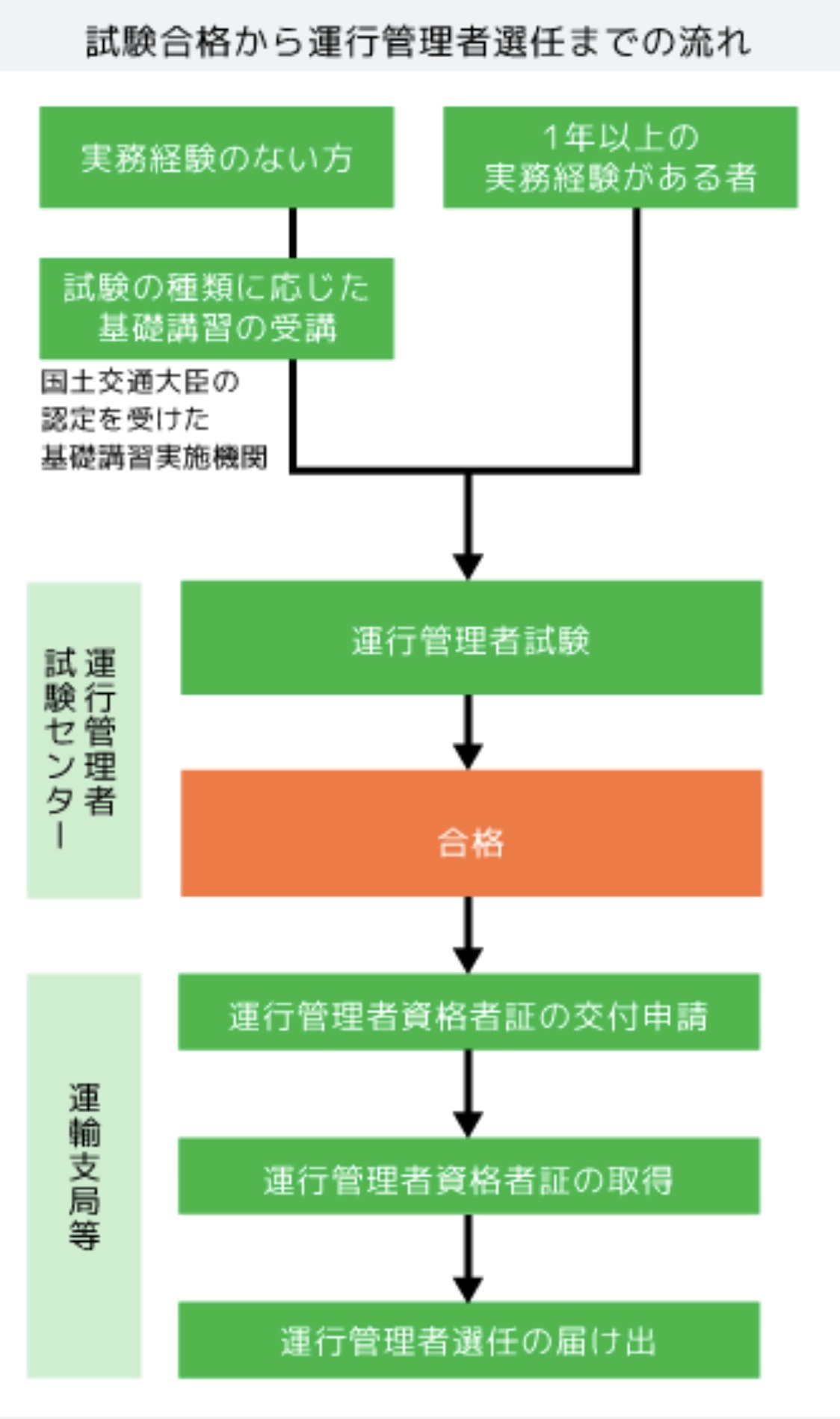

運送業では、業務を円滑かつ有効に遂行するための様々な資格がありますが、その資格の中から今回は“運行管理者”についてのお話です。

運行管理者とは、運送業においては司令塔のような資格です。車両の配車・乗務割の作成・休憩設備の管理・点呼・安全教育・健康状態の把握、時には経営者に対しても助言を行うなど、これら運行管理業務は、運送業においては運行管理資格者にしか許されていません。

運送業事業者はこの運行管理者を、国土交通省から「運行管理者資格者証」の交付を受けたものの中から選任し届け出る義務を負います。資格の取得には「運行管理者試験」の合格が必要ですが、「運行管理者基礎講習(貨物)」の受講・終了が受験資格の条件となります。

運送業の開業において必要な資格のうち、法令試験が必要な資格は運行管理者のみです。

運行管理者試験を受験するには下記の2つの条件のどちらかを満たしている必要があります。

- 運送業に1年以上従事していること

- 運行管理者基礎講習を受講していること

運行管理者試験は毎年3月と8月に実施されています。合格ラインは30問中18問です。昨今は運送業においても働き方改革が叫ばれており、労働基準法や実務に関する知識や能力が重視される傾向です。

運行管理者は運送業務を行う上での事故防止、適正な労働環境の維持などに責任を持ちます。

例えば、労働時間が労働基準法もしくは改善基準告示に抵触していると、運送業事業者だけでなくその運送業に属する運行管理者も責任を問われます。違反内容が悪質だと認められれば、最悪の場合には事業免許の取り消しや運行管理者資格者証の剥奪処分をそれぞれ受ける恐れがあります。法令遵守状況が重要です。

運行管理者のみなさん、これからもよろしくお願いします。(^_-)-☆

2022年3月23日

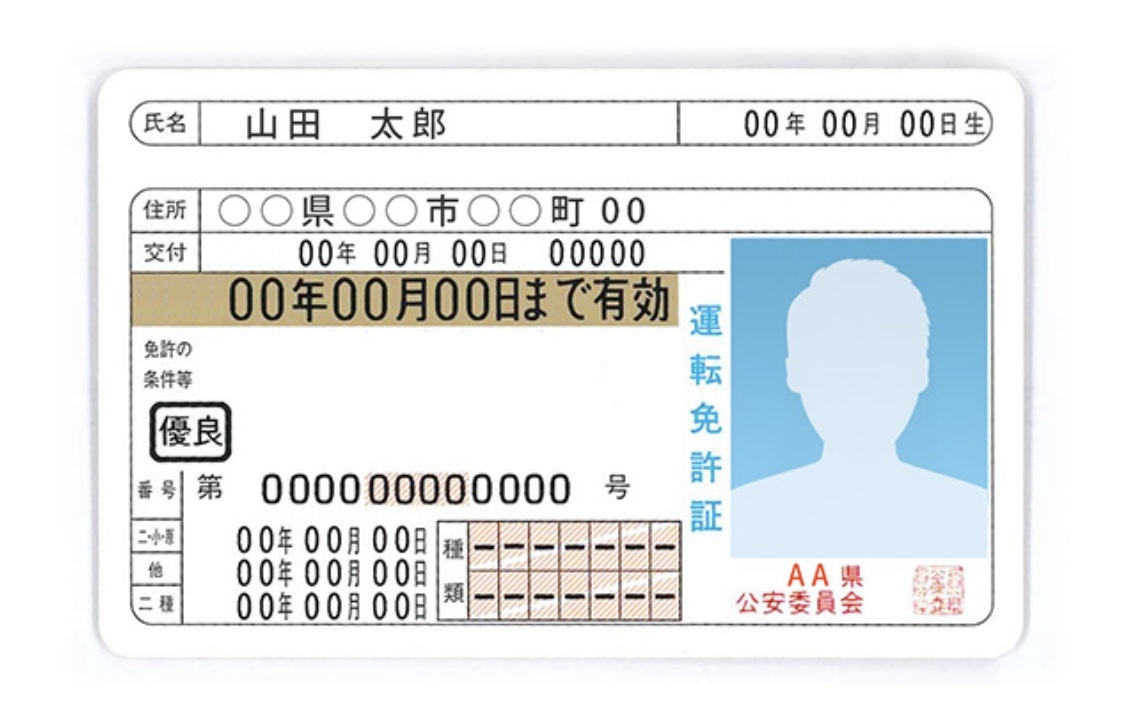

前回に引き続き運転免許証についてのおはなしです。

ご存知の方も多いとおもいますが・・・

運転免許証の12桁の免許証番号には色々な情報が読み取れます。

最初の2桁は、初めて運転免許証の交付を受けた都道府県コード番号を表しています。

運転免許証を交付する各都道府県の公安委員会には、それぞれコード番号が規定されており、「東京30」「神奈川45」「北海道10」「大阪62」「福岡90」などです。

左から3、4番目の数字は、免許を取得した西暦の下2桁。例えば、1979年取得であれば「79」、2004年取得であれば「04」となります。

左から5~10番目の数字は、各都道府県の公安委員会が独自に決めている管理番号。各都道府県により基準が異なり、その意味は公表されていません。

ちなみに5~8番目の数字だけ赤で網掛けがしてありますが、並んだ数字を読みやすくするためのものなのだとか。

左から11番目の数字はチェックディジット。入力ミスを検出するためのに設定された検証用の数字。

左から12番目の数字は紛失・盗難などによる再交付の回数。再交付を受けたことがなければ「0」、交付を受けるたびに「1」「2」と数字が増えていきます。

交付年月日の右横にある5桁の数字は公布日ごとに割り当てられる照会番号。

個人を特定する上で重要な情報がぎっしりと詰まっているクルマの免許証。

悪用されないためにも、紛失・盗難には気を付けてくださいね。

ちなみに免許証写真の背景は、「青」じゃなくてもOKなんですよ。

道交法では「無背景」と定められているだけです。数年前に日産自動車が「ナデシコピンク」の背景色で写真を撮れるようなキャンペーンをしました。

ブルー以外の色を選ぶ人はまだ1割くらいだそうですが、ピンク、茶、グレー、白など

選択肢に入れてみるのもよいですね。

2022年3月15日

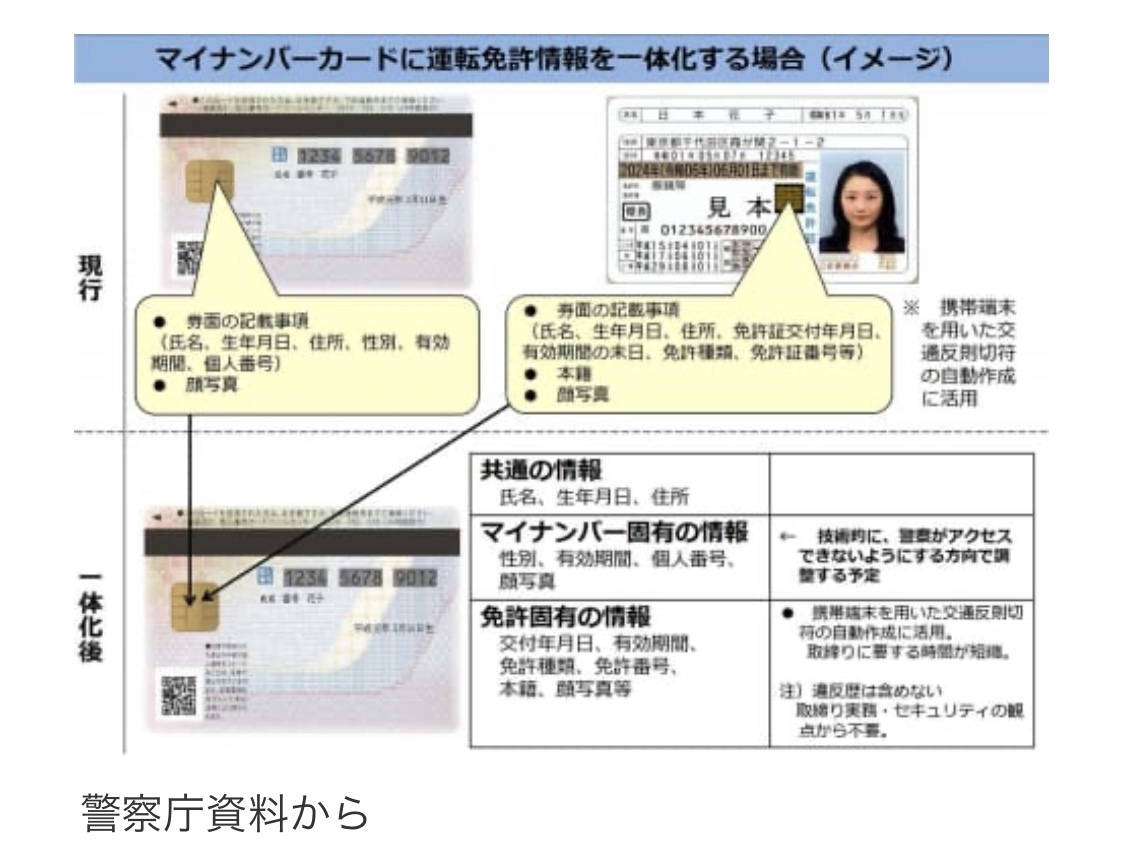

クルマの運転免許証とマイナンバーカード(個人番号カード)の一体化などを盛り込んだ道路交通法の改正案が、2022年3月4日に閣議決定され、国会に提出されました。

改正案では、希望者は、マイナンバーカードに免許の番号や有効期限などの情報を記録できるとしています。

自動車などを運転する際は、運転免許証の情報が記録されたマイナンバーカードか、従来と同じく運転免許証を携帯することが義務付けられます。

マイナンバーカードに免許情報を記録した場合は、住所などの変更が生じた際、マイナンバーカードの情報を変更すれば、従来必要だった警察への届け出が不要となります。

マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、2024年度末の開始を目指して進められています。

あなたが携帯するのは、

運転免許証? 運転免許証の情報が義務付けられたマイナンバーカード?

どっち???

2022年3月8日

興味深いツイートをみつけましたのでご紹介させていただきます。

ぞうむしプロ合同会社@zoumushi6

トラックドライバーのライフハックや怪談、ヒヤリハットなどのショート漫画を発表しています。

自身は元ドライバーで、経験や先輩からの教えを漫画にしているそうです。

2022年3月1日

慢性的に人手不足に悩まされている運送業ですが…

ある大学で行った就職希望業種アンケートの結果、物流業界は希望者がゼロだったそうです。残念なことです。

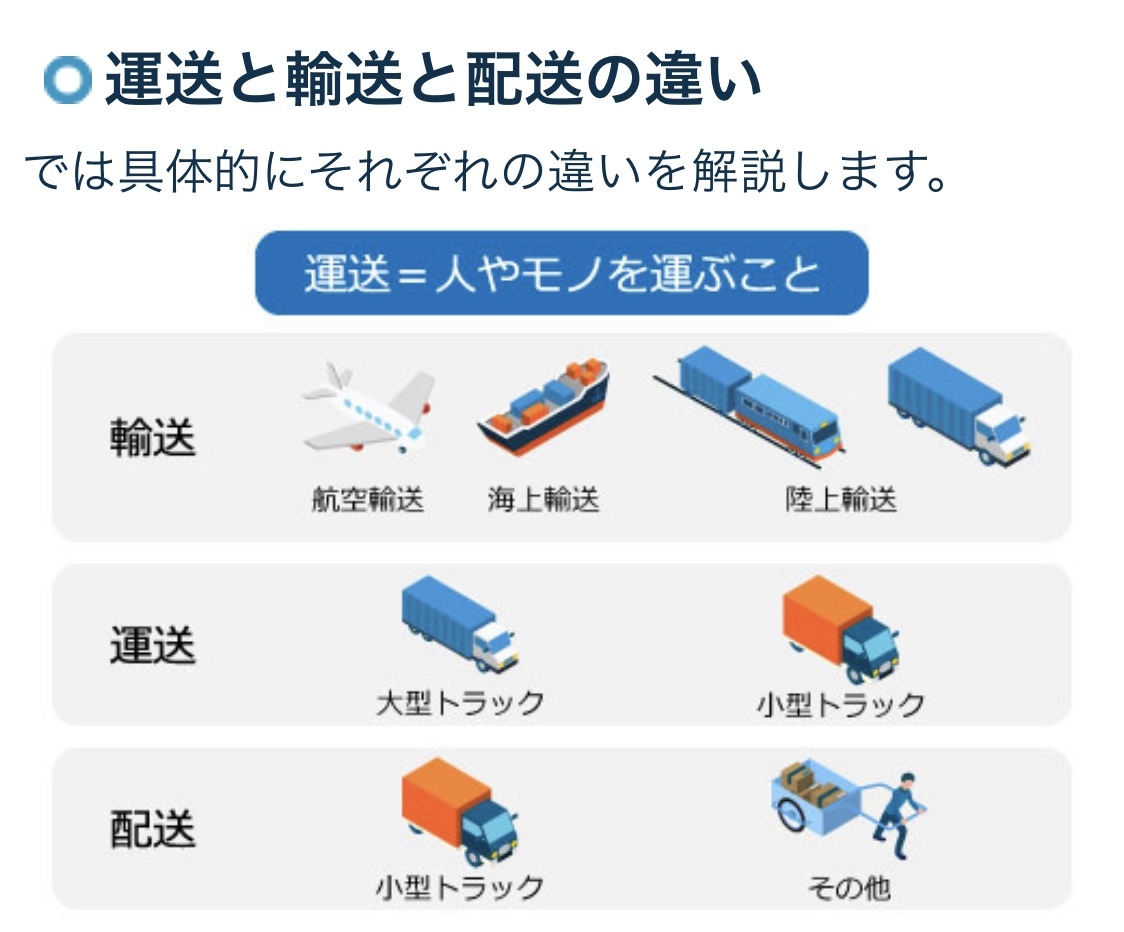

そこで改めて物流、運送について魅力を考えてみた所、まず、今さらちょっと聞けない物流と運送の違いについて私自身あやふやになっていたので調べてみました。

物流とは…

経済活動の中で企業が生産したり販売したりする際の「モノの流れ」全域を指します。一般的には輸送・保管・荷役・包装・流通加工、またはそれらに関連する情報の諸機能を総合的に管理する活動として知られています。

また「調達物流」「生産物流」「販売物流」「回収物流(静脈物流)」「消費者物流」などを、対象領域に特定して呼ぶこともあります。

運送とは…

運送は広義では「人やモノを運ぶこと」を意味しています。

運送は物流の一部分です。よく似た言葉に「輸送」「配送」があります。

「人やモノを運ぶこと」という部分はどれも同じですが、狭義で捉えた場合、物流業界では多少意味合いが変わります。

輸送:飛行機や船、大型トラック(コンテナ)などで多くの荷物を運ぶこと

⇒航空輸送、海上輸送、陸上輸送など

運送:トラックなど車で荷物を運ぶこと

⇒狭義ではトラック輸送に限定されることから、飛行機や船の場合は運送とは言わない。

配送:荷物を配り届けること

⇒輸送や運送がA地点からB地点へモノを移動させることに対して、A地点から複数の地点にモノを移動させる意味合いがある。

それでは次に物流会社と運送会社の違いです。

物流会社は物流をサービスとしてて供する会社の総称です。

大きくは「運送業者(運送会社)」と「倉庫業者」に分かれます。

運送会社:モノを移動することが主なサービス。

倉庫業者:モノを管理することが主なサービス。

物流業界はエッセンシャルワーカーとして誇りを持ち仕事に励んでいます。

震災が起きても、新型コロナウィルスが猛威を振るいステイホームといわれても物流は止められません。震災時には支援物資・救護物資などの運送。

2年前新型コロナウィルスが流行し始めマスク、アルコール除菌薬、体温計などを求めてドラッグストアー、薬局に列を作りマスクを積んだトラックの到着を待つ人たちの為に物流業界は頑張りました。

みなさんも 必要不可欠な物流のヒーローになりませんか?

2022年2月22日

愛らしいネコの鳴き声になぞられて、2月22日は「猫の日」として愛猫家の中ではお祝いするかたも近年増えてきました。

2022年の今年は、2(にゃん)が6つも並ぶ「スーパー猫の日」と呼ばれる100年に1度の記念日。

猫といえば、寒い時期は運転し終えたばかりの車は、エンジンの熱でぽかぽかと暖かい状態です。暖かい場所は猫たちのお気に入り。雨の日などはボンネットの中にいれば雨風をしのぐこともできますので、猫にとっては最高の寝床なのかもしれません。万が一ボンネットの中にいる猫に気付かずにエンジンをかけたり、発車してしまったりしたら、猫の命を奪ってしまうことはもちろん、ファンベルトや電気系統などの損傷にもつながり高額な修理代が発生してしまうこともあります。そこで「猫バンバン」です。

「猫バンバン」とは、車に乗る前に猫が隠れている可能性が高いボンネット部分を、バンバンと叩く行為のことです。わざと大きな音を立てることで「今から車を動かすよ!中に隠れているなら出ていってね」と、猫に知らせることができます。ほとんどの場合、この猫バンバンをするだけで車の中に入り込んでいた猫が驚いてピューッと飛び出してきますよ。ぬくぬくと気持ちよく寝ていた猫にとってはちょっぴり気の毒ですが、猫の命を守るためには仕方がありません。猫とドライバー、双方にとって猫バンバンはとても大切なことなのです。

※写真は日産自動車 #猫バンバンプロジェクト より

2022年2月15日

もちろん知っていましたよね? 交通法規おさらいシリーズ③

★高速道路上でガス欠! これは違反でしょうか?

違反です!

道路交通法第75条の10

自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水もしくは原動機のオイルの量又は貨物の制裁の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水もしくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載しているものを転落させ、もしくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。とあります。

ドライバーは高速道路を走行する前には、ガソリンの残量等の点検をすることが義務付けられています。

高速道路でガス欠になってしまった場合の罰則は、

違反点数 2点

反則金 9,000円(普通自動車の場合)

高速道路を走行する前には(というよりも自動車の運転する時には)ガソリンの残量をしっかり確認しましょう!

今日も安全運転を!!!!!

2022年2月8日

ネット記事で以下のような記事を目にしました。

トラックドライバーの苦労、気配りについて皆様にも知っていただきたく紹介させていただきます。

☆車間距離

トラックが前方車両の間に非常に長いスペースの車間距離を開けているのは基本的な安全確保のほか、自車(トラック)の積荷が荷崩れしないために設けた停止距離でもあるのです。乗用車と同じ停止距離で見積ろうものなら、積荷が慣性の法則で前方ににじり寄り、破損してしまう恐れがあるからです。急ブレーキをかけた際には、最悪の場合、積荷が運転席を突き破ってしまうケースもあります。安全の為に設けられた大きい車間距離を尊重しましょう。

☆後続車の為の赤信号お知らせハザード

車体が大きいトラックから先の道路情報が見えないことがあります。トラック運転手は後続車の為に信号が変わったことを知らせるハザードを点滅してくれることがあります。

☆追い越し車線を譲る

トラック運転手は自車が乗用車ほど早い動作で走行できないことをしっかりとわかっているため、追い越し車線で後続車に追いつかれたら速やかに走行車線(左車線)に戻って道を譲るように努めています。高速道路でトラックが追い越し車線を先に走行していると乗用車であれば比較的簡単に追いついてしまいます。このような場合、トラック運転手が気づいてくれれば速やかに走行車線に戻り後続車が詰まらないように配慮してくれるのです。

すべてのドライバーがしていることではありませんが、ほとんどのドライバーが交通ルールをしっかりと守っているのですからお互いに気持ちよく道路を走れるようにトラックドライバーの気持ちを理解して運転をしてみていただければ幸いです。

ご安全に!!!

2022年2月1日

ゲン担ぎ (*^^*)

今日から2月。受験シーズン真っ只中です。

受験生や受験生の親御さん方はドキドキしてくる季節なのではないでしょうか。

受験シーズンの合格祈願・縁起担ぎお菓子の元祖と言えば「キットカット」が有名ですが、代表的なお菓子をまとめてみました。

☆キットカット=きっと勝つ

この「キットカット現象」。企業側が仕掛けたわけではなく、自然発生的に広まった現象なんだとか。九州北部の方言で「きっと勝つ」=「きっと勝つとぉ」。

☆コアラのマーチ

「コアラは寝ている時も木から落ちない」⇒「寝ていても試験に落ちない」と、おまじない的に受験生の間で人気となった。

☆キシリトールガム

「キシリトール」⇒「キッチリ通る」。おやじギャグのような語呂合わせですね。

☆トッパ(Toppa)

「トッポ(Toppo)」⇒「トッパ(Toppa)」。1文字変えただけで意図が伝わる見事なネーミングです。

☆ウカール

「カール」⇒「ウカール」。こちらは1文字加えた絶妙なネーミング。実際、「クスッと笑えること」がネーミング決定の理由だったそうです。

☆ハイレルモン

「入れるもん!」なのか「入れる門」なのか。パッケージに小さく「合格だもん!」と書かれてあることから前者と思われる、明治の「ハイレモン」

☆カナエルコーン

願いごとを「かなえて」くれる、縁起のいい「キャラメルコーン」です。

☆ポッキー

反対から読むと「キッポー(吉報)」。この語呂合わせから同じく受験生に人気のお菓子。

みんな受験生を応援してる!

受験生のみなさんにとっては、プレッシャーを感じるときで不安になっている方も多いかもしれません。ですが、ちょっとした休憩がてら、受験応援商品を食べてみるのもいいかもしれません。実際、甘いお菓子で糖分を取ってリフレッシュするのも効果的です。

2022年1月25日

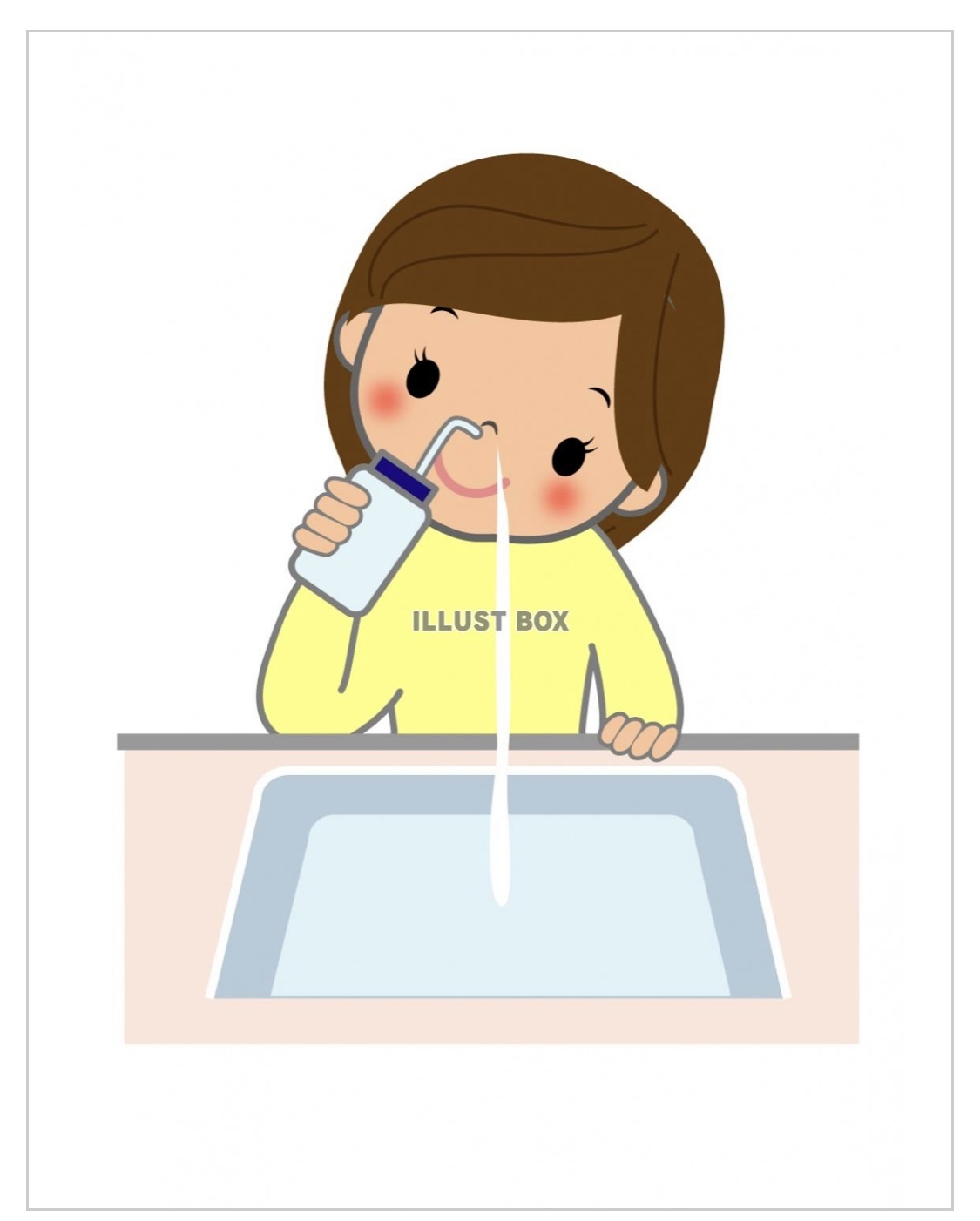

鼻うがい

2020.1.25横浜港を出港したクルーズ船ダイヤモンドプリンセス号の乗客で1月25日に香港で下船した80代男性が新型コロナウィルス感染症に罹患していたことが2月1日に確認された。その後2月3日に横浜港に帰港。

弊社の本社事務所はみなとみらい地区にあり、ダイヤモンドプリンセス号の様子を伝える多数のヘリコプターが上空を飛んでいる姿を目にしました。

あれから2年。その時は今日のコロナ渦を想像もしていませんでした。

現在は感染第6波。感染力の強いオミクロン株が感染拡大しています。

アメリカの大学では、コロナ陽性者に「鼻うがい」を実施させた結果、重症化・死亡率が1/8になったという研究結果が発表されています。上咽頭に付着したウィルスが体内に取り込まれる前に「鼻うがい」で洗い流せれば感染リスクが下がるとのこと。

自分を守る、他人も守るためにまず感染を防ぐことが最重要です。

手洗い・うがい・「鼻うがい」 皆様、ご健康に!

2022年1月18日

突然の大雪で身動きがとれなくなった時の対処法

昨シーズン関越道と北陸道で相次いで発生した、豪雪によるクルマの大規模な立往生。最大で52時間にも及んだ立往生は、大雪の怖さを実感した出来事でした。

大雪が予想される時は「クルマを使わない」というのが大原則ですが、弊社のような運送業はそうはいきません。予報よりも降雪量が増え身動きがとれなくてしまったとき、命を守るためにやるべきこと、そしてやってはいけないことを覚えておきましょう。(もうすでにご存知の方もいらっしゃるとは思いますが…)

もっとも恐ろしいのは「一酸化炭素中毒」。クルマが雪に埋まった状態でエンジンをかけていると、排気ガスが行き場を失い、車内に充満してしまう。排ガスは一酸化炭素が含まれていて無臭で気づきにくく最悪の場合知らぬ間に意識を失ってしまうことになります。寒さに耐えきれずエンジンをかけた場合は、必ずマフラー付近をこまめに除雪してください。エンジンをかけていなくても呼吸で酸素濃度が低下するので適度な換気も必要に。

また飲み物がなくのどが渇いたとしても、雪を口にしてはいけません。きれいに見える雪ですが空気中のチリやゴミが混ざっているので意外と汚れています。

また、冷たい雪を口にすることで身体の熱が奪われ、体温を下げる原因にもなります。

大雪が予想されているがどうしてもクルマを運転しなければならない時、冬タイヤ、タイヤチェーン、除雪の為のスコップや長靴、牽引ロープを用意するなどの、ドライバーひとりひとりの心がけが重要になります。それでも身動きがとれなくなった時のことを考え、事前に燃料を満タンにし、食料や飲み物、携帯トイレや毛布、モバイルバッテリーなどを準備しておくと安心です。

また吹雪の中で立往生してしまった場合は、いつでも脱出できるよう、ドア(風下側)が開くかどうか、定期的に確認しながら救助をまちましょう。

それでは皆さん“ご安全に!!”

2022年1月11日

もちろん知っていましたよね?

交通法規おさらいシリーズ②

■一時停止は何秒間止まる必要があるの?

ところで「一時停止」はどれくらいの時間(秒数)止まればいいのでしょうか。実は道路交通法では「長さ」が定められていません。「だいたいこのくらいでしょ」という各ドライバーの主観で止まっているケースが多いようです。ドライバーの中には「停止線付近で一瞬止まればOK」と考え、一時停止線のところで一瞬止まるか、ひどい場合は減速するだけで合流点まで進んでしまう、というドライバーもいます。もちろんこれは違反対象となります。免許教習所での講習や、違反した際の取り締まり時にはよく「3秒間止まれ」と言われますが、「右を見て、左を見て、また右を見て」と、左右の安全確認をしっかり首を振って行うと、要する時間が「3秒」ということです。なお、左右目視をしていても、完全にクルマが停止していないと、これも違反対象となりますので注意しましょう。

■違反点数と反則金はいくらか?

普通車の場合、違反点数が2点加算(青切符)、7,000円の反則金を支払うことになります。また、踏切での一時不停止の場合、反則金は普通車で9,000円、交差点の場合より高くなります。ちなみに違反点数は一定の期間を無事故・無違反で過ごせばリセットされますが、リセットされるのは点数だけであり、違反歴はカウントされてしまいます。そのため、ゴールド免許の場合、違反をすると次回の免許証更新時に、ブルー免許に書き換えとなります。

まず考えるべきは歩行者、自転車、ほかのクルマへの注意です。反則金を考えて止まるのではなく、スムーズで安全な交通を意識して、しっかりと一時停止をしましょう。

2022年1月5日

2022年が始まりました。

新年早々、小笠原諸島の地震、新型コロナウィルス第6波到来か?など不安なニュースを耳にします。

今年も自然災害、ウィルスに平穏な日常を脅かされる年になるのでしょうか。

「必ず夜明けは来る!」

災害・ウィルス・病気などから身を守る術を身につけ、来るべき明るい未来に一歩一歩前進し続けたいと思います。

本年もスタッフブログにお付き合いくださいませ。

よろしくお願いいたします。