スタッフブログ 2023年

2023年12月26日 今年もお世話になりました <( _ _ )>

今年も残すところあと一週間を切りました。

・・・今年最後のブログです。

あっという間に一年が過ぎようとしています。

いつも当社ホームページ、スタッフブログを見ていただきありがとうございました。今年は、当社をより一層理解していただくために会社案内動画をホームページにアップしました。ご覧いただけましたでしょうか…世間的にドライバー不足と言われていますが、当社に興味を持っていただいた方、是非応募をお待ちしています。とてもやりがいのある仕事です。なんていったってドライバーは物流のヒーローですから!!そして倉庫スタッフは彼らを支えるヒーローです。当社はたくさんのヒーローが活躍しています。

新型コロナウィルス感染症が5類になってから初めての年末年始です。

今朝のニュースによると、インフルエンザの感染者が東京・神奈川で増加しているとのことです。

皆さま、感染対策を万全にしてお出かけください。

当社の年末年始休業は、2023年12月29日から2024年1月4日 までとなっております。

来年もまたブログ同様、有限会社清水運送 をよろしくお願いいたします。

2023年12月19日 重大事故を防ぐため運送会社に立ち入る「監査」の中身とは

これまでニュースになるような大きな事故を起こしてしまった会社(運送会社だけでなくバス会社も含め)は、管理がずさんだったり、労働環境が悪いところも目立つ。そんな被害を未然に防止するのが監査の役割だ。

監査は監督官庁である陸運支局が、運送会社に立ち入って行う。重大な交通違反や交通事故などを起こしてしまった際に、事故を誘発する環境が社内になかったか、さまざまな法令を遵守しているか確認しに運送会社の事務所まで確認しにくるのだ。

ちなみに労働基準監督署の立ち入り調査によって労働環境が悪いと判断された場合も、運輸支局の監査につながるようだ。今後はますます法令遵守が厳しく取り締まられることになる。

行政処分は大きく分けて4種類

もし違反していれば、違反の項目ごとに下される行政処分の内容は決まっている。行政処分には大きく分けて4種類ある。

1番目は一番軽い文書による改善勧告や警告だ。

2番目は車両の使用停止。これは10日間から100日間、再犯であれば最長で200日もの長期間、トラックが使えなくなる。大きな事業所ではたくさんのトラックが稼働しているが、この稼働台数によっても使用停止処分になるトラックの台数が決まってくる。

3番目が事業の停止。これはすなわち会社全体での営業を停止させられる、ということ。売り上げや信用がガタ落ちになり、運送会社にとってはかなりのダメージになる。2番目の車両の使用停止などの行政処分には点数制度があり、その合計によって会社全体の処分が下されるのだ。

そして4番目が一番重い運送事業許可の取り消し。これは過去2年以内に3回以上の事業停止処分を受けており、さらに違反行為を繰り返してしまった場合に下される。事業認可の取り消しとは、つまり緑ナンバーを返上しなければならなくなる、ということだ。

監査とは別にトラック協会の適正化事業実施機関が行う「巡回指導」というものもある。これは監査と同じ内容をチェックするもので、2、3年に1度のペースで定期的にやってくることが多い。巡回指導自体で問題が見つかっても行政処分などを受けることはないが、巡回指導で問題が見つかれば、監査の対象になる。また、巡回指導を拒否しても、監査の対象になる......。

Yahooニュース 12/13配信より

今日も一日ご安全に

2023年12月12日 タイヤ脱落事故相次ぐ

11月末から青森県と島根県で走行中の大型トラックからタイヤが外れる事故が相次ぎ、道路脇にいた1人が死亡、2人がけがをしたことを受け、国土交通省は4日、全国の運送会社に対しタイヤを固定するナットが緩んでいないかなど一斉点検するよう緊急の指示を出しました。

12月1日、青森県八戸市の八戸自動車道で、走行中の大型トラックから後輪の左側のタイヤ2本が外れて道路脇で作業をしていた32歳の男性会社員にぶつかり男性はその後、死亡し、同じ作業をしていた別の男性も軽いけがをしました。

11月30日には、島根県浜田市の国道で走行中の大型トラックのタイヤが外れて、路側帯を歩いていた男性に衝突し男性がけがをしました。

国土交通省関係者によりますといずれの事故でも会社から、自社で冬用タイヤに交換したあと、まもないと報告を受けているということです。

▽青森の事故はおよそ2週間前に、

▽島根の事故は前日に交換していたということです。

このため国土交通省は4日、全国9つの運輸局と沖縄総合事務局を通じて運送会社に対し、

▽タイヤを固定するナットが緩んでいないか、

▽タイヤを交換し一定距離を走行したあとに締め直す「増し締め」が確実に行われているかを一斉に点検するよう緊急の指示を出しました。

大型車のタイヤが外れる事故は昨年度140件起き、

▽タイヤ交換後1か月以内に発生したのが全体の53%、

▽2か月以内が76%で、

国土交通省は、交換作業やその後のメンテナンスを適切に実施するよう呼びかけています。

2023.12.5 NHKニュースより

今日は雨が降っていて見通しも悪くなっていると思いますが、

今日も一日ご安全に

2023年12月5日 ホワイト物流とは?

ホワイト物流とは、私たちの生活基盤を支える物流業界の深刻な人手不足を受けて、トラック輸送の生産性を向上や物流の効率化を実現し、トラック運転者の負担を減らそうという国土交通省が主体となって取り組んでる運動です。工場で生産された製品や農作物は、物流システムによって輸送され、商品を購入する消費者の手元に届いてこそ資本主義社会で価値を生みます。企業の生産販売活動は物流あってこそのものだともいえるほど、重要なシステムのはずですが、現在、トラック運転者の高齢化が進行しており、若い担い手の新規参入は減少しています。日本では総輸送量の9割以上をトラック輸送で行っており、これは危機的な状況だといえます。トラック運送業者の現状は、国土交通省の資料によると「労働時間が全職業平均よる約2割長く」「全職業平均より2倍も人手不足の傾向があり(有効求人倍率の推移)」「全産業平均より若年層の割合が低く高年齢の割合が高い」と言われています。(出典:「トラック運送業の現状と課題について」自動車局 貨物課)。長時間労働の要因の1つに発着荷主の積卸し拠点での荷待ち・荷役時間があり、現状を改善しホワイト物流を実現するには荷役主となる企業の理解と協力が不可欠です。

「ホワイト物流」推進運動

これは、主にトラックドライバーの減少に歯止めをかけることを目的とした運動です。なぜドライバーにフォーカスしているかというと、ドライバーが減ることは物資を運ぶ物流が不安定になる大きな要因だからです。それに物流が不安定では経済の成長も期待できなくなります。そのため、次の運動を行うことを国交省が決めました。

[1]トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化

[2]女性や60代以上の運転者等も働きやすいように、より「ホワイト」な労働環境の実現に取り組む

そして、企業は、取組方針、法令遵守への配慮、契約内容の明確化・遵守、運送内容の見直し等を内容とする自主行動宣言を国交省(実際は、ホワイト物流推進運動事務局)に提出し実施することで運動に参加することができます。

ホワイト物流に取り組むメリット3選

①生産性向上AIによる配車システムを導入し宅配ルートの設計をすれば、渋滞などの交通状況や日時指定の情報などを考慮した効率のよい配送を実現

②環境への考慮 近年、陸運業界では、天然ガス車やハイブリッド車、電気自動車の導入による環境配慮が進んでいる。これに加え、荷主企業も再配達を抑制する取り組みがなされれば、燃料の無駄を削減でき、より環境に配慮したクリーンな物流の実現が可能でしょう。

③ドライバーの安全確保 2024年4月にはトラック運転者の時間外労働における上限規制(年960時間以内)が適用される予定です。

物流は人々の生活や企業のビジネスの生命線ですが、人口減少に伴いドライバーを始めとする物流の担い手の減少が深刻化しています。

ホワイト物流は、物流事業者と荷主である企業や自治体の協力により、物流の効率化や最適化を図り、人手不足の解消が期待できるため実践できれば良いですね。

2023年11月28日 酉の市に行ってきました・・・

2023.11.23に酉の市(二の酉)に行ってきました。

もはや当社の年中行事になっていますが、今年は祝日でお天気も良くたくさんの人で賑わっていました。

くま手の露店がたくさん並ぶ大通りを端から端まで人をかき分けながら見ていくと、今年のくま手はここ数年よりも色がたくさん使われていて、とても華やかで賑やかな飾りになっていました。松竹梅や紅白の梅、金きらきんの大判小判や七福神など。

去年は、しめ縄づくりの地味な(おとなしめの)くま手だったので、今年は華やかな飾りのたくさん付いたくま手に決めました。

これでこの先は華やかで明るく福・幸・運・健康・仕事をかき集められるでしょう(笑)

でも神頼みだけではいけません…努力が必要ですね。

くま手は“縁起物”ですので・・・

何はともあれ 皆さん今日も一日ご安全に

2023年11月21日 木枯らし

気象庁は先週13日、東京地方で「木枯らし1号」が吹いたと発表しました。

13日は、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となり、東京地方では季節風が強まり東京都心では、14時5分に、最大瞬間風速14.5メートル(北西)を観測しました。

東京地方では、一昨年(2021年)、昨年(2022年)は木枯らし1号は吹かず、3年ぶりの発表となりました。

木枯らしとは、晩秋から初冬にかけて吹く北よりの強い風のことを言い、その年最初の木枯らしを「木枯らし1号」として気象庁が発表しています。

東京地方の木枯らし1号の条件は、

- 期間は10月半ばから11月末までの間

- 気圧配置が西高東低の冬型となって、季節風が吹くこと

- 東京における風向が西北西~北

- 東京における最大風速が、おおむね風力5(風速8m/s)以上

気象庁は、これらを基本として、総合的に判断して発表しています。

そういえば昔“木枯し紋次郎”なんて時代劇ドラマがありましたね。

若い人たちはご存知ないでしょうけど…(^▽^;))

これからどんどん寒くなります。 みなさんご自愛ください。

今日も一日ご安全に

2023年11月14日 運転中のイヤホンによるスマホ通話について

2019年12月の道路交通法の改正で、いわゆる「ながら運転」に対する罰則が強化されています。

とくにスマホに関しては、「運転中に携帯電話を保持すること」と「運転中に携帯電話の画面を注視すること」が違反の対象になり、厳しく取り締まりが行われるようになっています。

こうした中、ルールを一部誤解したまま運転中にスマホ通話し、違反切符を切られたドライバーが少なからずいるそうです。

その中で特に目立つのが、イヤホンを使っての通話です。

前述のとおり、イヤホンを使えば「運転中に携帯電話を保持すること」と「運転中に携帯電話の画面を注視すること」に抵触しないが、安全運転義務違反になる可能性があるという。

イヤホンを使って、周囲の音がききづらい、あるいは会話で集中力が分散されという状況は、安全運転義務違反になり得るという事です。(安全運転義務違反の販促 違反店2点、 普通車の反則金9,000円)。

ただし、道路交通法には、イヤホンの使用についてNGであると明記されているわけではありません。そういう意味ではグレーゾーンなわけですが、都道府県によっては明確に禁止されていることがあるので要注意です。

ちなみに清水運送近隣の都道府県では、東京都・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・静岡県・山梨県はイヤホンの使用を禁止しています。

道路交通法や各都道府県の条例には、「(イヤホンの)片耳だけの使用ならOK」とは書かれていないので、片耳だけでも違反になる可能性は否定できません。

さらに、マイク付きイヤホンを使って通話した場合でも、同様に、違反になる恐れがあります。

結局のところ、運転中はスマホを触らない、通話しないのが一番ベストという事です。

それでは皆さん、今日も一日ご安全に

2023年11月7日 【雑学】ビールかけ・・・について

日本シリーズで阪神タイガースが1985年以来38年ぶりの日本一になり、祝勝会でビールかけをしている姿が目に新しいですが、いつからビールかけが始まったのか皆さんご存知でしょうか?

「ビールかけ」が日本で初めて行われたのは、1959年のこと。プロ野球の日本シリーズにおいて、南海ホークス(現在の福岡ソフトバンクホークス)が読売ジャイアンツ(読売巨人軍)に勝ち、日本一のチームとなりました。このときの祝勝会で、お互いにビールをかけ合ったのが日本で最初の「ビールかけ」だとされています。

当時の南海ホークスには、アメリカの大リーグでプレイ経験のあるカールトン半田(日本名:半田春夫/1931年4月20日生まれ)という選手が在籍していました。彼はアメリカで恒例だったお祝いの席での「シャンパンファイト(シャンパンシャワー)」を、ここ日本でビールかけという形で行ったのです。

その様子は写真とともに翌日のスポーツ新聞で報道されました。ここから、プロ野球の優勝祝勝会での「ビールかけ」が浸透していったと言われています。

プロ野球初の「ビールかけ」で実際にあったできごと

日本で初めての「ビールかけ」が行われたのは、プロ野球の祝勝会の会場となった旅館の大広間でした。当時の監督が話しているときに、ハワイ出身のカールトン半田選手が、杉浦忠投手にビールをかけたことが発端となり、ほかのメンバーも乗っかって大いに盛り上がりました。瓶ビールを手に、笑顔でビールかけを行う写真が残っています。

ちなみに、南海ホークスの祝勝会が開かれた旅館の広間は畳部屋だったため、ビールかけ後の始末がたいへんだったそうで、後日旅館からクレームを受けたという裏話もあるのだとか。

今年は38年ぶりの日本一になった岡田監督率いる阪神タイガース。

岡田監督の「アレのアレ」が今年の流行語になっちゃうかもしれないですね(笑)

ドライバーの皆さん、仕事が終わってからのおつかれ生ビールが楽しみですね。

今日も一日ご安全に

2023年10月31日 ハロウィン雑学

今日はハロウィンです。日本でも仮装したりパーティしたりと秋の風物詩にもなっていますが、ハロウィンにつて色々知ると更に楽しめるのではないでしょうか。

「ハロウィンの始まりと由来」

ハロウィンが習慣化されたのは紀元前のケルト民族にまでさかのぼります。

古代ケルトでは11月1日が新年でした。そして、その前夜の10月31日に秋の収穫物を集めた盛大なお祭りが開かれたそう。また、この日は死後の世界の扉が開き、御先祖様が戻ってくると言い伝えられていました。日本でいうお盆のようなものだったのでしょう。

その後、ケルト民はキリスト教化していきました。キリスト教では全ての聖人を記念する日として11月1日は「諸聖人の日(万聖節)」という祝日で、10月31日に行われるハロウィンはその前夜祭というわけです。

諸聖人の日は英語表記で「All Hallows' Day」。その前夜10月31日は「All Hallows' Evening」と表記されます。これが短縮され「Halloween」となったと考えられています。

「仮装するのはなぜ?」

10月31日は「死後の世界の扉が開く日」です。ご先祖様が戻ってくる日でもありますがそれと共に、悪魔や魔女、さまよう霊などもやってきてしまうとか。そのため、それらと同じ格好に扮し仲間だと思わせ身を守るというわけです。また、悪霊たちがその格好を見て驚いて逃げるという説も。その後ハロウィンは移民とともにアメリカ大陸へと渡り、楽しいイベントとして人気を博します。その数年後、アメリカでホラー映画が流行りはじめたことをきっかけに、ドラキュラやモンスターなどが仮装に加わったそう。

「トリックオアトリートとは?」

「Trick or Treat!」子供たちがお菓子をもらうために使っているハロウィンの合言葉。

「Trick」は騙す、脅かす、いたずらをするといった意味。「Treat」はおもてなし、手厚く扱うと直訳できます。間で使われる「or」は、もしくは、という意味です。これによって「いたずら?もしくは、おもてなし?」つまり「お菓子をくれないと、いたずらしちゃうぞ!」という意味で使われるようになりました。

「ジャック・オ・ランタンを飾るのはなぜ?」

ハロウィン飾りとして真っ先に思い浮かぶものといえば、目、鼻、口がくり抜かれたカボチャではないでしょうか。これは「ジャック・オ・ランタン(Jack-o'-Lantern)」と言われ、ハロウィンのシンボルとしてよく目にします。ジャックとはアイルランドの古い民話に登場する意地悪な男の名前。悪魔をだまして生き長らえたため、寿命が尽きても天国へも地獄へも行くことができずに、ランタンに火を灯し闇夜を永遠にさまよい続けたという話です。

今でこそカボチャであるものの、元々はカブでした。ケルト人にとってカブが身近な農作物であったからです。しかし、アメリカにハロウィンが伝わってからカボチャへと代わっていきました。当時のアメリカではカボチャの方が簡単に手に入れることができたからと言われています。

秋の終わりに、ルールを守ってハロウィンを楽しみ、非日常を味わってみませんか?

今日も一日ご安全に

2023年10月24日 医療従事者にエールを送る人たちにみられる「エッセンシャルワーカー認識」

日ごろ私が感じていたことが、ヤフーニュースに掲載されていたのでご紹介いたします。

新型コロナウイルス感染拡大のとき、医療従事者へ数多くの応援メッセージが送られていた。最前線の医療・介護従事者に続いて、本来ならトラックドライバーも応援されてもよかったのではないだろうか。

トラックドライバーは、パンデミック(世界的大流行)で社会活動が次々と制限されているにもかかわらず、「今までどおり日夜運び続けてきた」のだ。“社会の血液”ともいえるにもかかわらず、特に応援されることもなく黙々と運び続けてきたのだ。実際インターネットで、「コロナ」「応援メッセージ」を検索すると、ほとんどが医療・介護従事者に向けたもので、トラックドライバー向けは非常に少なかった。

古くは宿駅、渡し場、街道で駕籠(かご)かきや荷運びを行っていた住所不定の人足を、「雲助」と呼んで蔑視していたようである。人や荷物を運ぶ職業に対し、イメージが決してよくないのは歴史的な背景もあるのかもしれない。今すぐ改善されるべきである。トラックドライバーは、今や「社会活動に欠かせない職業」なのである。トラックドライバーに対する負のイメージを取り払い、かつ適切な権利と感謝を受けられることを目指して、物流業界全体の社会貢献について発信し続ける必要がある。】ヤフーニュース 2023.10.11より

トラックドライバーの皆さん、欠かすことのできない物流に日夜従事してくださり本当にありがとうございます。これからもエッセンシャルワーカーとしての誇りを忘れることなく頑張ってください。

いつも応援しています(*^^*)

今日も一日ご安全に

2023年10月17日 10月18日はドライバーの日…

全てのプロドライバーに感謝を

毎年10月18日はトラック、バス、タクシーなどに乗務するすべてのプロドライバーに感謝するとともに、プロドライバーの地位向上を目指す日としてドライバーの日が制定されています!!!

貨物トラックによる運送事業は言うまでもなく、荷物を運ぶという観点からドライバー中心の産業であります。世界経済が悪化している中で燃料高騰は物流業界を直撃しており、経営環境は益々厳しい情勢であります。そのしわ寄せが現場で働くドライバーにこないようにしたいものです。日本国中の衣食住を支えているのは言うまでもなく日夜配達をしているドライバー・・・世の中を支えている一員であることは間違いありません。

このような背景から、ドライバーの地位向上とドライバーへの感謝の気持ちを再確認する日として『ドライバーの日』が日本記念日協会から認定されています。物流業界全体がさらに飛躍していくことを節に希望したいと思います。

それでは今日も一日ご安全に!!!

2023年10月10日 トラックGメン…活動成果

国土交通省は10月6日、トラックGメン発足後(7月21日~9月29日)の実績について発表した。

国交省では、トラック運送事業における適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化するため、今月7月に全国162名体制で「トラックGメン」を創設した。

その後、トラックGメンは貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」を120件、「要請」を5件実施し、発足前の実施状況と比べ大幅な伸びを示しており、違反原因行為の解消に向け、迅速な対応が図られている。

特に、「働きかけ」については昨年度1年間に比べ4倍強となるなど、成果をあげているという。

今後、10月からは他の関係機関と合同ヒアリングを実施するほか、11月・12月を「集中監視月間」と位置づけ、一層監視を強化する。

国交省では現在、全トラック事業者に対し荷主による違反原因行為の実態を把握するための調査を実施しており、これまでにトラックGメンが収集した情報や調査結果等を照らし合わせ、「集中監視月間」において悪質な荷主に対し、その状況に応じ法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告・公表」といった措置を講じていく。

厚生労働省は10月6日、国土交通省による「トラックGメン」設置に伴い、国交省との連携を強化すると発表した。トラック運転者の労働条件の改善と取引環境の適正化を図ることが目的。

具体的な連携として、厚労省のホームページ「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に寄せられた発着荷主等の情報や労働基準監督署が監督指導時に把握した情報に加え、労働基準監督署が要請を実施した発着荷主等の情報を、広く国交省に提供する。

また、地方運輸局・運輸支局のトラックGメンが、長時間の恒常的な荷待ちを発生させていること等が疑われる発着荷主等に対して実施する働きかけ等に、荷主特別対策担当官も参加する。労働基準監督署が、発着荷主等に対する要請の際、標準的な運賃も併せて周知する。

物流ニュース LNEWS より

今日も一日ご安全に!!

2023年10月3日 物流2024年問題対策 岸田首相表明、自動化促す

岸田文雄首相は9月28日、労働時間規制の強化に伴い物流業界の人手不足が懸念される「2024年問題」について緊急対策を来週まとめると表明した。荷役作業の自動化や自動運転の促進、再配達率の半減などの方策を盛り込む。

物流業界で働く人の賃金を確保するため適切な運賃を受け取れるよう、来年の通常国会で必要な法整備を進める考えも示した。緊急対策には倉庫の脱炭素化、電気自動車(EV)トラックの導入なども入ると説明した。来週、関係閣僚会議を開いて「物流革新緊急パッケージ」を作成する。10月に策定する経済対策に反映させる。

首相は表明に先立ち、都内の運送会社を訪れて荷物の積み下ろし作業などを視察した。経営者らとの車座での意見交換では、事業者側が再配達の荷物を受け取る場所の増設やドライバーの労働時間管理システムの導入へ補助を求めた。

改正労働基準法によりトラックドライバーの時間外労働の上限が24年4月から年間960時間となる。インターネット通販の拡大で荷物量が増加するなかで、人手不足が深刻になるとの懸念が出ている。

政府は6月に開いた関係閣僚会議でも24年問題に対応するための政策パッケージを策定している。首相は今回の内容について「より緊急的に取り組むべき対策として具体化してまとめたい」と語った。

日本経済新聞 2023年9月28日 より

今日も一日ご安全に

2023年9月26日 秋の交通安全運動

秋の交通安全運動が始まっています!!

2023年9月21日(木)から30日(土)までの10日間です。

この運動の重点

(1)こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

- 歩行者の交通ルール遵守の徹底

- 歩行者の安全の確保

(2)夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶

- 夕暮れ時と夜間の交通事故防止

- 運転者の歩行者等保護意識の向上

- 飲酒運転の根絶

- 妨害運転等の防止

- 高齢運転者の交通事故防止

- 後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底

- 二輪車運転者に対する広報啓発

(3)自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

- 自転車利用者のヘルメット着用と安全確保

- 自転車の交通ルール遵守の徹底

- 特定小型原動機付自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

交通安全に対する国民の更なる意識の向上を図り,国民一人一人が交通事故に注意した交通行動をとることにより,交通事故を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を実施する。

内閣府ホームページより

交通安全運動期間に限らず・・・いつもご安全に!

2023年9月19日 新型コロナウィルスワクチンの秋接種が始まります

新型コロナウィルスのこの冬の流行に備え、20日からワクチンの「秋接種」が始まります。5月に感染症法上「5類」に移って以降、マスクの着脱などコロナ対策は原則、個人に委ねられるようになりました。

秋接種は初回接種を終えたすべての世代が対象となります。オミクロン型の派生型「XBB」に対応したワクチンで、政府は米ファイザーと米モデルナからそれぞれ2000万回、500万回分を調達します。希望者はこれまで同様、無料で打ってもらえます。

高齢者と基礎疾患のある人は従来通り予防接種法上の「努力義務」となります。

それ以外の人はこの義務から外れました。国の推奨する度合いが1ランク下がったといえます。

足元では7月ごろから始まった「第9波」の収束が見えません。過去3年の流行サイクルからすると、日本ではこの冬に「第10波」が予想されます。重症化する高齢者らは接種するのが望ましいです。

一方で65歳未満の健康な人が打つメリットは従来より小さくなりました。感染・発症を抑える効果は長続きしません。一定の割合で副作用も伴います。

今回、接種券配布や通知の仕方など市町村によって対応がまちまちですので、接種の判断に迷ったら健康状態や病歴を把握する、かかりつけ医に相談するのが一番良いでしょう。

インフルエンザも流行しており、この冬に向けて感染拡大が懸念されます。

ワクチンやマスク、手洗いなどで予防に努めたいものです。

日本経済新聞 社説 2023.9.18 より引用

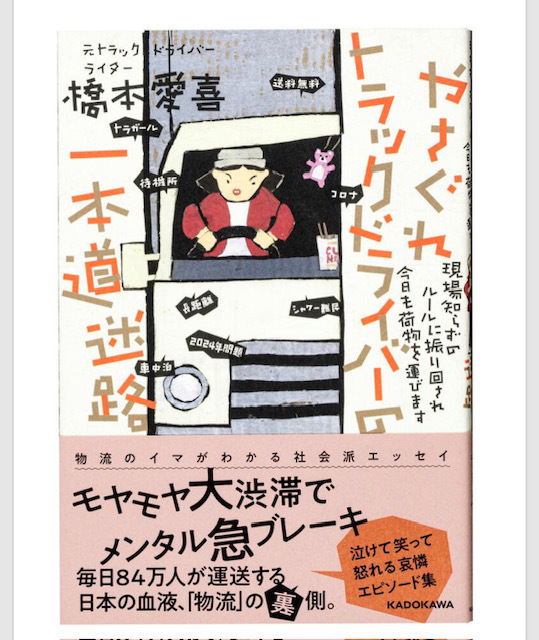

2023年9月12日 「物流のイマがわかる社会派エッセイ」

元トラックドライバーのライター・橋本愛喜氏が、ベストセラーとなった「トラックドライバーにも言わせて」から3年を経て、このほど新刊「やさぐれトラックドライバーの一本道迷路 現場知らずのルールに振り回され今日も荷物を運びます」を上梓。「物流のイマがわかる社会派エッセイ」として反響を呼んでいる。

同書は、日本の血液である「物流」の裏側を、軽やかな筆致で鋭く切り込む一作。「トラックドライバーの仕事と日常」「根付く『理不尽』」「ドライバーの社会的地位」「コロナ禍のドライバー」「2024年問題」「それでもドライバーをやめない理由」の6章に加え、ドライバー経験のある焦げ猫氏が描く4コマ漫画「やさぐれトラックドライバーあるある漫画」も収録している。

四六判208ページで定価1595円。(物流ウィークリーより)

<収録内容>

第1章 トラックドライバーの仕事と日常

第2章 根付く“理不尽”

第3章 ドライバーの社会的地位

第4章 コロナ禍のドライバー

第5章 2024年問題

第6章 それでもドライバーをやめない理由

などなど完全収録

<感想、レビュー(webサイトから流用)>

◎読者の訴えや問題提起という意味でも重要かなと思いました。自分もそうだろうなとは思うけど、ほとんどの人はトラックドライバーの日常を知らない。にもかかわらず重大事故が起きれば実名で報じられ、2024年問題に関しては国が頓珍漢な認識で制度設計をしており、という著者の不満はわかりみがある。

◎トラックドライバーの代弁者(ご自身もドライバー経験あり)たる内容。サラリーマンの通勤時間のように、実勤務とは見做されない拘束時間。故三波春夫氏を開祖とする「お客様は神様です」思想の蔓延。そしてマイホームパパ官僚が改定する(決して"改正"ではない)関連法規。いわゆる2024年問題(BtoB)の点けも結局は彼らの負担になるのでしょう。「トラックドライバーは誰にでもできるような仕事ではない」大型免許取得して、次の日から看板張れるわけない。

◎物流問題とトラックドライバーの実態を生々しく描いた本。2024年問題についても、怒りとともに懸念を提示。生活に欠くべからざるものであるにもかかわらず、軽く扱われがちな物流について考えるきっかけになる。

業界以外の方たちにもぜひ読んでいただきたいです。とても興味深い内容で運送業界にいる者としてもちろん読みたいと思っています。

それでは今日も一日ご安全に!!!

2023年9月5日 災害対策研修会に参加して

先週、一般社団法人 神奈川県トラック協会 主催の研修会に参加しました。

9月1日が防災の日。そして関東大震災から今年で100年という事で、テレビの特別番組が放送されたり、防災意識が高まっている今日この頃です。

神奈川県トラック協会が進める災害備蓄への取組の紹介を通じて会員事業者における災害対策への取組を推進することを目的に開催され、BCP(災害等の事業継続計画)対策の一環として、被災時に事業継続と早期復旧を行う際に重要となる「従業員の災害時安否確認システム」サービスが紹介されました。

研修会の内容、

①神奈川県トラック協会が配備する災害備蓄の主旨説明及び備蓄用品の紹介。

②「従業員の災害時安否確認システム」サービスの紹介及び導入検討個別相談

③「緊急物資輸送協力事業者」としての登録に興味がある事業者向けの個別案内

当社もBCP(災害時等の事業継続計画)を策定中ですが、再度見直し・確認が必要だと認識しました。

今日も一日ご安全に… (*^^*)

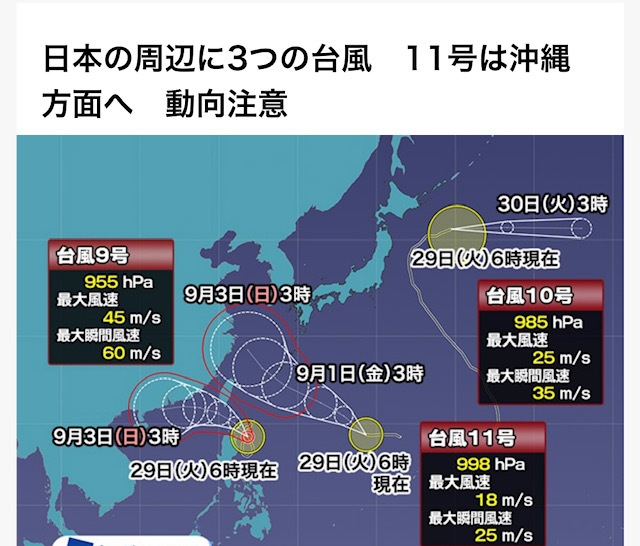

2023年8月29日 もうすぐ二百十日(にひゃくとおか)

「二百十日」(にひゃくとおか)は雑節のひとつ。立春(2月4日頃)から数えて210日目の日で、毎年9月1日頃にあたります。

この頃は稲が開花する重要な時期ですが、農作物に甚大な影響を与える台風に見舞われることも多い時期です。そこで、過去の経験から、農家にとっては油断のならないこの日を厄日として戒めるようになりました。それは農家だけでなく、漁師にとっても出漁できるかどうかとともに、生死に関わる問題でもありました。

また「二百二十日(にひゃくはつか)」も同様の雑節で、旧暦8月1日の「八朔(はっさく)」、「二百十日」、「二百二十日」を農家の三大厄日としています。

現在のように台風の予測ができなかった時代、人々はこの日を恐れて警戒し、風を鎮める祭りを行って収穫の無事を祈るようになりました。

折しも現在台風が3つ日本付近に発生しています。今年も台風による大雨、洪水、などの被害が報告されています。状況を見ながら事前に警戒、対策を行う事が大事ですね。

9月1日といえば「防災の日」であることも忘れてはいけません。

「防災の日」は1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災にちなんで1960年(昭和35年)に制定されました。犠牲者の慰霊とともに、災害に備えて避難訓練や防災用品の点検などを促す日でもあります。

「防災の日」が制定される前年には、伊勢湾台風(死者・行方不明者およそ5100人、負傷者およそ39000人)が襲来しています。これをきっかけに災害対策基本法が制定されました。関東大震災のときも、風の影響で火災が広がったそうです。

こうしてみると、昔からの厄日「二百十日」は単なるの人の経験知だけではなく、近代の日本の自然災害とも深く結びついているようです。

この時期は台風被害の多い時期ですが、いついかなる時に異常気象による災害や震災に見舞われるか、現代科学の力を持ってしてもわかりません。

「防災の日」をきっかけに、非常持ち出し袋の点検や、家族との連絡方法、避難所、避難経路、家族との待ち合わせ場所など、ぜひ確認しておきましょう。

*本日、一般社団法人神奈川県トラック協会主催の「災害対策研修会」に参加します。

内容等のご報告は、次回のスタッフブログでお伝えできればと思います。

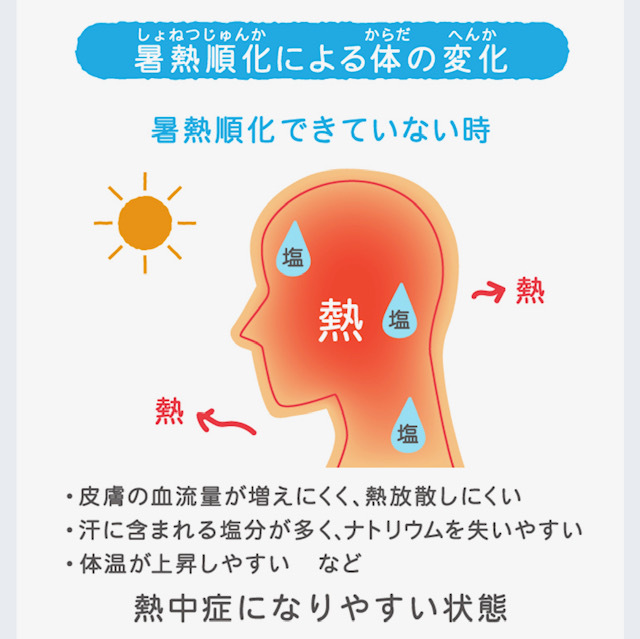

2023年8月22日 暑熱順化リセットされてしまうタイミングは?... 今でしょ!(古―い)

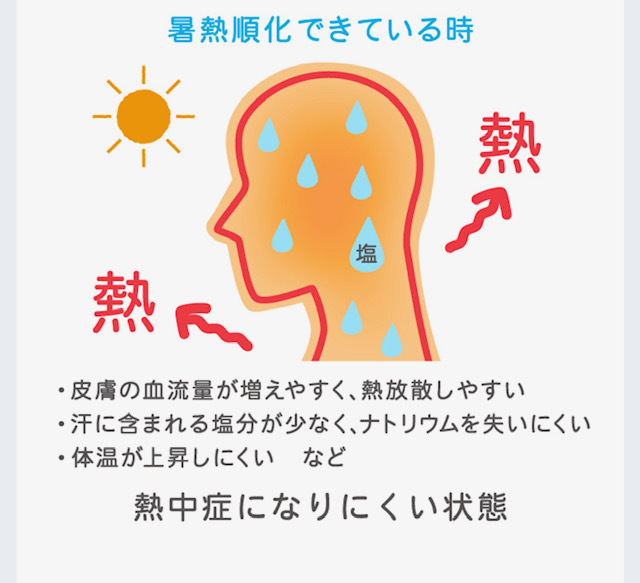

暑熱順化とは、体が暑さに慣れることです。暑い日が続くと、体は次第に暑さに慣れて(暑熱順化)、暑さに強くなります。

人は運動や仕事などで体を動かすと、体内で熱が作られて体温が上昇します。体温が上がった時は、汗をかくこと(発汗)による気化熱や、心拍数の上昇や皮膚血管拡張によって体の表面から空気中に熱を逃がす熱放散で、体温を調節しています。この体温の調節がうまくできなくなると、体の中に熱がたまって体温が上昇し、熱中症が引き起こされます。

暑熱順化がすすむと、発汗量や皮膚血流量が増加し、発汗による気化熱や体の表面から熱を逃がす熱放散がしやすくなります。

連日猛暑日を記録。専門家はお盆の間に体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」がリセットされている恐れがあると注意を呼び掛けています。

伯鳳会 東京曳舟病院 三浦邦久副院長:「1週間くらい休んでしまうと、せっかく熱に対して耐性ができているのにそれがリセットされてしまう。熱中症というのは『大丈夫だろう』という思い込み。端的に言うと、油断していると熱中症になってしまう」と。

長期休暇後は暑熱順化がリセットされます。体調の様子を見ながら徐々に身体を慣らしていきましょう。

2023年8月8日 2023年 お盆の高速道路渋滞についてのお知らせ

NEXCO 3社(東日本、中日本、西日本)、本四高速、日本道路交通情報センターは2023年7月14日、お盆の高速道路における渋滞予測を発表しました。対象期間は8月9日(水)~16日(水)の8日間です。

昨シーズンと比べ、10km以上の渋滞は上下線合計で約2.3倍の438回、うち30km以上の長い渋滞は、13回増の計23回という激しい渋滞が予測されています。 下り線はピークを「山の日」の11日(金)として、13日(日)まで混雑傾向が続きます。逆に上り線も13日(日)がピークとされているものの、10km以上の渋滞回数は12日が28回、13日が43回、14日が41回、15日が34回、16日が25回というように、かなり分散するようです。各社は、下り線は11~13日、上り線は13~15日を避けた利用を呼びかけています。

特に長い渋滞の発生は、11日に東北道(下り)、東名(下り)、中央道(下り)でそれぞれ最長45kmが予測されています。上りピークの13日は、関越道(上り)で40km、東名(上り)で最長45kmなどの予測となっています。

多くの方が待ちに待ったレジャーや帰省に車で出かけますが、物流を止められないエッセンシャルワーカーのトラックドライバーも避けることのできない大渋滞の中で頑張っています。

渋滞に遭遇してしまえば、にっちもさっちも行かないのは皆同じです。

そうです...こうなることは初めからわかっていました...(>_<)

焦らずに譲り合い助け合いの気持ちをもって楽しい時間を過ごすようにしましょう。

****** 来週のブログは当社夏期休暇のため休ませていただきます。

今日も一日ご安全に

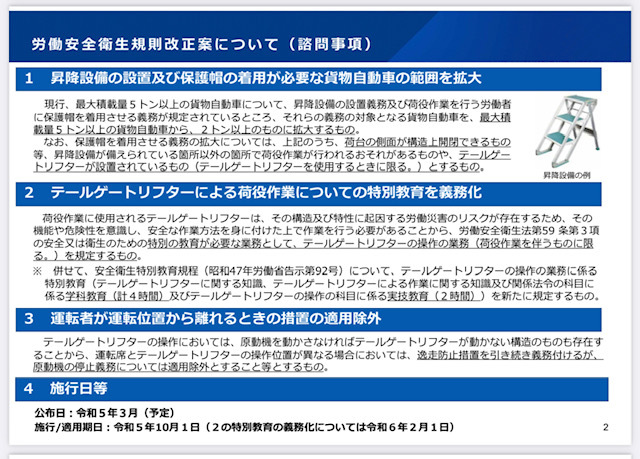

2023年8月1日 重要 労働安全衛生規則の一部改正について

荷役作業における安全対策を強化するため、厚生労働省により労働安全衛生規則の一部改正が発表されました。

公布日:令和5年3月

施工/適用期日:令和5年10月1日

①昇降設備や安全帽の着用義務化となる対象車両が最大積載量2トン以上に拡大される

これまでも、最大積載量5トン以上のトラックで荷物の積み下ろしやロープ掛け・解き作業を行う際には、墜落による危険を防止するため、従事する労働者に保護帽を着用させることが義務付けられていました。また、作業従事者が安全に昇降するための設備(脚立や昇降ステップ、足掛け手掛け等)を設けなければなりません。

今回の改正では、これらの義務化対象が最大積載量2トン以上のトラックに拡大されます。

保護帽の着用に関しては、平ボデーやウイング等の側面が開閉できる構造の車両、側面が開閉しないバンボデーであっても、テールゲートリフターを使用する際に限り保護帽着用が必要となります。

②テールゲートリフターの特別教育が義務化となる

事業者に対し、テールゲートリフターを使用する者に対する教育を法令上義務付けることになりました。

テールゲートリフターに関する知識、テールゲートリフターによる作業に関する知識及び関係法令の科目に係る学科教育(計4時間)及び、テールゲートリフターの操作の科目に係る実技教育(2時間)を新たに規定するもの。

こちらは令和6年2月1日から適用となり、それまでに特別教育を受ける必要があります。災害の防止にはテールゲートリフターの機能や危険性を正しく認識した上で、安全な作業方法等を身に着けることが有効です。

③運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外する

テールゲートリフターを操作する際に、原動機停止の状態では操作することができない種類も存在することから、原動機の停止義務は除外されました。

陸運業の墜落・転落による死亡災害の分析では「最大積載量5t以上のトラックからの災害が約5割、最大積載量2t以上5t未満のトラックからの災害が約4割」との結果がでています。

5トン未満のトラックでは、保護帽の着用義務が無かったことから、保護帽を着用しておらず死亡事故に繋がったケースもあったようです。

当社では、①の昇降設備や安全帽の着用義務化が該当します。

安心してください! 準備万端です! 今日も一日ご安全に

2023年7月25日 【安全第一】についてのお話です…

安全第一とは?・・・もちろん安全を最重要として考える標語です。

1906年にアメリカのU.S.スチール社(当時、世界最大の製鋼会社)のゲーリー社長が「安全第一、品質第二、生産第三」を社是として、全社に徹底したことが始まりです。

U.S.スチール社は1900年代初頭に新工場を完成させましたが、当時の労働者がきわめて厳しい環境絵危険な業務に従事していたこともあり、労働災害で障がいを抱えた従業員が数多くいました。

その状況を見たクリスチャンでもある社長が、人道的見地から当時の「生産第一、品質第二、安全第三」というスローガンから「安全第一、品質第二、生産第三」へ見直しました。

大正5年、北米旅行を続けていた前逓信省管理局長の内田嘉吉氏は、アメリカ国内の行く先々で「SAFETY FIRST」という文字を目にし、大きな感銘を受けたそうです。帰国後、大正5年(1916年)に安全第一運動を提唱しました。

翌年の大正6年(1917年)には、「安全第一」を広めるために蒲生俊文氏らとともに安全第一協会が設立され、安全第一運動は全国に広まって昭和3年に第1回全国安全週間がおこなわれました。

安全第一は、多くの事業場や工場において、「安全第一」の看板を見かけますが、作業者の注意力喚起として利用されています。

| ココがポイント |

|

|

今日も一日ご安全に

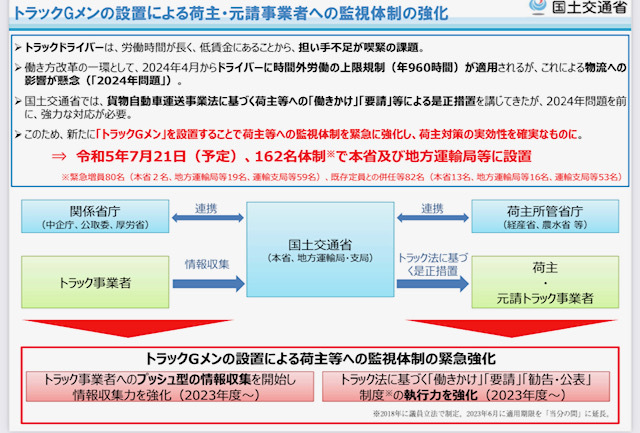

2023年7月18日 初耳!!!トラックGメン…って? 国土交通省より

「トラックGメン」の創設について~ 全国162名の体制で荷主・元請事業者への監視を強化 ~(国土交通省)

2023年6月2日に「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において取りまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づき、発荷主企業のみならず、着荷主企業も含め、適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化するため、2023年7月21日(金)に「トラックGメン」を創設し、緊急に体制を整備するとともに、当該「トラックGメン」による調査結果を貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等に活用し、実効性を確保します。

〇トラックドライバーは、他産業と比較して労働時間が長く、低賃金にあることから、担い手不足が課題。

〇荷主企業・元請事業者の理解と協力の下、荷待ち時間の削減や適正な運賃の収受等により、トラックドライバーの労働条件を改善することが急務。

〇国土交通省では、適正な取引を阻害する行為を是正するため、貨物自動車運送事業法に基づき、荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等を実施してきたが、依然として荷主等に起因する長時間の荷待ちや、運賃・料金等の不当な据え置き等が十分に解消されていない。

〇このため、2023年7月21日に「トラックGメン」を創設。当該「トラックGメン」による調査結果を貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等に活用し、実効性を確保。

〇「トラックGメン」の創設に当たっては、国土交通省の既定定員82人の既存リソースを最大限活用するとともに、新たに80人を緊急に増員し、合計162人の体制により業務を遂行。

...今日も一日ご安全に (*^^*)

2023年7月11日 お試しあれ! 熱中症対策ドリンク!!!

暑いですね 昨日今日と連日で熱中症警戒アラートが神奈川県に発令されました。とにかく暑いです

屋外での作業はもちろん倉庫内での作業も体力が失われて、なかなか平常心では業務に集中出来ない状況の中、従業員の皆さんはしっかりと体調管理して頑張っています。事務所内に居る私はただただ頭が下がります。

さらに水分補給・適度な休憩を心掛けてもらいたいと思います。

熱中症対策のポイントは、水分補給だけでなく塩分補給!

熱中症が疑われるときの対処法として、こまめな水分補給が挙げられます。水分補給は大切なことですが、水分だけを補給しているとかえって症状を悪化させることもあるので注意が必要です。

高温多湿の屋内外で30分を超える長時間の労働やスポーツなどにより汗を大量にかくと、体内の水分とともに塩分やミネラルも奪われてしまいます。

そこに水分補給だけを行うと、血液中の塩分・ミネラル濃度(体内における塩分やミネラルの割合)が低くなり、様々な熱中症の症状が出現します。

熱中症が疑われるときは、ただ水分を補給するのではなく、塩分も一緒に補給することが重要です。

自宅で作れる簡単*熱中症対策ドリンクの作り方をご紹介します。

材料 (500mlペットボトル1本分)

水 450ml

お湯(蜂蜜と塩が溶ける位の熱さ)50ml

蜂蜜 大さじ1

塩 小さじ 1/4

ポッカレモン 大さじ1

■ キレイに洗ったペットボトル500mlを用意

作り方

- 軽量カップにお湯と蜂蜜と塩を入れてよくかき混ぜポッカレモンを入れます。

- キレイに洗ったペットボトルに①を注ぎ入れ水を入れて完成です。

- 冷蔵庫でよく冷やすと飲みやすいです。

- お湯を沸かすのが面倒な時は直接ペットボトルに水を500ml蜂蜜・塩・ポッカレモンを入れてシャカシャカ振って作ります。

このように簡単に作れますのでお試しください。今日も一日ご安全に

2023年7月4日 祝 ホームページ開設2周年!!!

ホームページを開設し、スタッフブログを始めて2年が経ちました。

関係各企業様や協力会社様、興味をお持ちいただいた企業様、求人応募の皆様、たくさんの方々に当社ホームページをご覧いただけて感謝しております。

スタッフブログを通して当社の紹介、安全対策,健康管理等の取り組み、運送業について、道路交通法規、時節のお話など毎週情報を発信してまいりました。

今後もより一層当社についてご理解いただき、興味を持っていただけるようブログを続けていきたいと思います。

どうぞ皆さま今後ともお付き合い頂けますようよろしくお願いいたします。

今日も一日ご安全に!!!

2023年6月27日 完成しました!!

先日お知らせしました”会社紹介動画”が完成しました。

ドローンによる映像で工場内を全体的に見ることができ、クレーン作業、フォークリフトによる荷物の積みこみ、従業員のインタビュー、会社・従業員に対する社長の思いなどが詰め込まれています。

見て頂ければ当社をよりイメージしやすくなると思います。

既にこのホームページにアップしていますので、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね(*^^*)

YouTubeで“有限会社清水運送”で検索していただいても、閲覧可能です!

ぜひご覧くださいませ

今日も一日ご安全に!!

2023年6月20日 ペパーミントの日???

今日6月20日は、ペパーミントの日です。

6月の北海道の爽やかさがハッカそのものであり、20日は「はっか(20日)」と読む語呂合わせからペパーミント(ハッカ)のPRを目的に、ハッカが特産品の北海道北見市まちづくり研究会が1987年(昭和62年)に制定されました。

ハッカの効果

●胃腸の機能を高める効果

●リラックス効果

●殺菌・消毒効果

これからの季節に手軽にハッカを使用できるのが、ハッカ水・ハッカ油です。

夏のキャンプで虫に困ったことはありませんか?ハッカ油で作れるハッカ油スプレーは、虫除けとして人気で蚊やブユ(ブヨ)、アブなどを遠ざけてくれる効果があります。アウトドアだけでなく家の中や外出先でも使えるため、常に用意しておいて損はありません。

ハッカ油スプレーの作り方を紹介します。基本の作り方と、肌に優しいエタノールなしでの作り方、使用期限などを紹介!!いずれも簡単&手軽なので、キャンプの備えなどに作ってみてください。

[基本の作り方]

ハッカ油スプレー100mLを作るのに必要な材料は、下記の4つです。

【材料】

ハッカ油…5~6滴

無水エタノール…10mL 水…90mL スプレー容器…1本

【作り方】

ハッカ油と無水エタノールを容器に入れ、水を入れてさらに混ぜるだけで完成です。

ハッカ油は「油分」で水とはあまり混ざらないため、先にエタノールと混ぜ合わせることがポイント!

試用する前に良く振るようにしましょう。

[エタノールなしの作り方]

【材料】

ハッカ油…5~6滴 水(精製水・水道水)…50mL スプレー容器…1本

【作り方】

ハッカ油と水を容器に入れて、混ぜるだけで完成です。

よく振ってしっかり混ぜ合わせましょう。

また使用前にもよく振るのがポイントです。

***ハッカ油スプレーの注意点とデメリット

目や粘膜周辺は避けて使おう!

赤ちゃんへの使用は慎重に

動物への使用は要注意!

「ポリエチレン製」のスプレー容器はNG!

ハッカ油は虫除けであって殺虫剤ではない

持続効果は約1~2時間

使用期限は1週間〜10日

これであなたも爽やかに、仕事は気持ちよく出来、アウトドアレジャーは楽しめること間違いなし!!お試しください!

今日も一日ご安全に!!!

2023年6月13日 油断禁物!! コロナの次は熱中症と台風 (>_<)

関東地方も梅雨入りし、毎日ジメジメむしむしと不快な日が続いています。

先日の台風による被害も大きく、被災者の方には心よりお見舞い申し上げます。

これから夏に向かって健康状態を良好に保ち、自然災害などにも気を付けて過ごしたいものです。

そこで、季節柄の注意喚起をまとめてみました。

1.熱中症予防について

-暑い日にはこまめな水分補給と休息をとることが大切です。

-車両の運転中にエアコンを効かせすぎないように注意しましょう。

-必要に応じて、熱中症に対応するための講習を受けることも検討しましょう。

就業中だけでなく、日常で役に立ちます。

2.台風対策について

-台風が接近する場合には、事前に荷物の運搬や代替ルートの確認、危険を回避するための対策を行うことも大切です。

-もしも車両が台風災害の被害にあった場合には、安全は場所に車両を移動させるための対策を考えましょう。

3.災害対策について

-自然災害に対応するための備蓄や避難経路の確認、緊急連絡先の確認や災害復旧のための装備品など準備することが大切です。

-災害発生時には、速やかに適切な行動をとることが求められています。

何事もないのが一番ですが、事前に準備したり知識を得たりすることで自分を守ることができると良いですね。今日も一日ご安全に

2023年6月6日 今回は食中毒の予防について紹介します

腹痛や下痢、おう吐などの症状が急に出たことはありませんか。そんなときに疑われるもののひとつが「食中毒」です。食中毒は、飲食店などで食べる食事だけでなく、家庭での食事でも発生しています。家庭での食中毒を防ぐのは、食材を選び、調理する皆さん自身です。

食中毒を引き起こす主な原因は、「細菌」と「ウイルス」です。細菌が原因となる食中毒は夏場(6月~8月)に多く発生していますがウイルスが原因となる食中毒は冬場(11月~3月)に多く発生しています。

―知っておきたい食中毒に主な原因―

腸管出血性大腸菌(O157やO111など)、カンピロバクター、サルモネラ属菌,セレウス菌、黄色ブドウ球菌、ウエルシュ菌、ノロウイルス、寄生虫(アニサキス)

では食中毒の予防はどうしたらいいの…?

①つけない=洗う!分ける!

手にはさまざまな雑菌が付着しています。食中毒の原因菌やウイルスを食べ物に付けないように次のようなときは必ず手を洗いましょう。

- 調理を始める前

- 生の肉や魚、卵などを取り扱う前後

- 調理の途中で、トイレに行ったり、鼻をかんだりした後

- おむつを交換したり、動物に触れたりした後

- 食卓につく前

- 残った食品を扱う前

また、生の肉や魚などを切ったまな板などの器具から、加熱しないで食べる野菜などへ菌が付着しないように、使用の都度、きれいに洗い、できれば殺菌しましょう。加熱しないで食べるものを先に取り扱うのも1つの方法です。焼肉などの場合には、生の肉をつかむ箸と焼けた肉をつかむ箸は別のものにしましょう。食品の保管の際にも、他の食品に付いた細菌が付着しないよう、密封容器に入れたり、ラップをかけたりすることが大事です。

②増やさない=低温で保存する!

細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になりますが、10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス15℃以下では増殖が停止します。食べ物に付着した菌を増やさないためには、低温で保存することが重要です。肉や魚などの生鮮食品やお総菜などは、購入後、できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。なお、冷蔵庫に入れても、細菌はゆっくりと増殖しますので、冷蔵庫を過信せず、早めに食べることが大事です。

③やっつける=加熱処理!

ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅しますので、肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安全です。特に肉料理は中心までよく加熱することが大事です。中心部を75℃で1分以上加熱することが目安です。ふきんやまな板、包丁などの調理器具にも、細菌やウイルスが付着します。特に肉や魚、卵などを使った後の調理器具は、洗剤でよく洗ってから、熱湯をかけて殺菌しましょう。台所用殺菌剤の使用も効果的です。

また、特にウイルスの場合は、調理場内へウイルスを「持ち込まない」、「ひろげない」ことが重要です。

持ち込まない=健康状態の把握・管理!

調理者等が調理場内にウイルスを持ち込まないためには、ウイルスに感染しない、感染した場合には調理場内に入らないことが必要です。そのためには、日頃から健康管理や健康状態の把握を行い、おう吐や下痢の症状がある場合などは調理を行わないようにしましょう。

ひろげない=手洗い、定期的な消毒・清掃!

万が一、ウイルスが調理場内に持ち込まれても、それが食品に付着しなければ食中毒に至ることはありません。こまめな手洗いを行いましょう。また、ふきんやまな板、包丁などの調理器具は、洗剤でよく洗った後、熱湯消毒を定期的に行いましょう。

手に付着した細菌やウイルスは、水で洗うだけでは取り除けません。指の間や爪の中まで、せっけんを使って正しい方法で手を洗いましょう。

私たちが健康な生活を送るうえで衛生管理は欠かせません。

コロナ過での経験値を今こそ役立てましょう (*^^*)

今日も一日ご安全に!!!

2023年5月30日 持続可能な物流の実現に向けた検討会(国土交通省ホームページより)

物流は国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラです。その一方で、担い手不足の深刻化や2024年度からのトラックドライバーへの時間外労働の上限規制等の適用、カーボンニュートラルへの対応等を求められており、国民生活や経済活動に必要な物資が運べなくなる事態が起きかねない危機的な状況にあります。

さらに最近では、ロシアによるウクライナへの侵攻を受けた物価高の影響も生じております。こうした物流が直面している諸課題を解決し、更なる物流効率化を進めていくには、物流業者や一部の荷主のみでの取組にも限界があります。そこで、物流の大きな変革を迫られている今こそ、着荷主を含む荷主や一般消費者も一緒になって、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、物流が直面している諸課題の解決に向けた取組を進め持続可能な物流の実現につなげることが必要不可欠であるとの考え方に先立ち、国土交通省、農林水産省、経済産業省の三省で、物流を持続可能なものとしていくための方策を検討すべく、有識者、関係団体及び関係省庁からなる「持続可能な物流の実現に向けた検討会」が設置され、2022年9月から毎月1回検討会が開かれています。

2023年5月23日 会社紹介動画を公開予定!!!

このホームページで当社について沿革、方針、業務内容、福利厚生など紹介していますが、より具体的に当社を理解してもらうべく動画を作製しています。

ドローンによる映像で工場内を全体的に見ることができたり、クレーン作業、フォークリフトによる荷物の積みこみ、従業員のインタビュー、会社・従業員に対する社長の思い、などが詰め込まれています。

見て頂ければ当社をよりイメージしやすくなると思います。

近日中にホームページ内で公開できる予定です。

YouTubeでも閲覧可能になると思います。

公開が決定しましたら、ホームページでご案内します。

乞うご期待!!

今日も一日ご安全に

2023年5月16日 来年から、あたりまえには届かない?(>_<)

ものは届いてあたりまえ。そんな世の中を支える物流業界が今、新たな困難に直面しています。

来年4月からトラックドライバーの時間外労働に「年間960時間」の上限が課されることで生じる物流の2024年問題。

今後危惧されているのは、ドライバー不足による国内輸送力の大幅な低下。

つまりトラックがすべての配達に手が回らず、荷物を運んで欲しい時に運んでもらえなくなります。そのため、2030年には営業用トラックの輸送量のうち約35%が運べなくなる可能性が懸念されています。

この状況を回避するためには、運賃を適正な水準にしてドライバーの賃金を守る事で、人材不足を防ぎ現在の輸送力を維持するほかありません。

日々の暮らしと経済を支えるトラック運送業者は、どのようなときも、強い誇りと変わらぬ姿勢で使命を果たしています。

あたりまえの暮らしを守るために、適正運賃へのご理解を

一般社団法人 神奈川県トラック協会 チラシより抜粋

2023年5月9日 令和5年春の全国交通安全運動

ゴールデンウイークも終わり、春の全国交通安全運動が始まります。

期間は、5月11日(木)~5月20日(土)の10日間で、期間中の5月20日は「交通事故死ゼロを目指す日」となっています。

依然として歩行者の交通事故被害が目立ち、とりわけ例年5月から6月にかけて歩行中の児童の死者・重傷者が増加する傾向にあります。

そこで、運動の全国重点項目には「子供を始めとする歩行者の安全の確保」が第一に掲げられています。

また、歩行中の死亡事故の多くが道路横断中に発生し、車両等側の法令違反が認められることから横断歩行者事故の防止と安全運転意識の向上がうたわれています。

全国交通安全運動の期間でなくても、いつでも交通ルールを守り安全運転意識を持ち通行をする!! ⇦⇦⇦ プロのドライバーのモットーですね。

今日も一日ご安全に!!

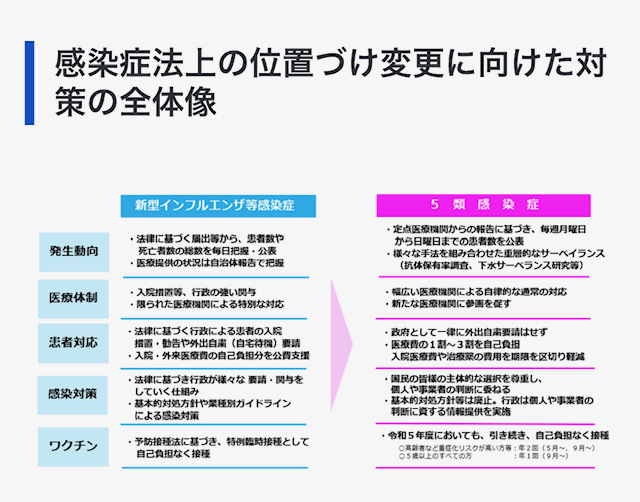

2023年5月2日 新型コロナ5月8日に「5類移行」正式決定 = 厚生労働省 =

新型コロナの感染症法上の位置づけについて、厚生労働省は5月8日に季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行することを正式に決定しました。

5類移行後の医療

提供体制について厚生労働省は幅広い医療機関で受け入れる体制に移行する方針で、外来診療は季節性インフルエンザの検査にあたった全国の6万4000の医療機関で受け入れる体制を目指すとしています。

入院は、夏の感染拡大に備えておよそ8400の医療機関で、最大5万8000人の患者を受け入れる体制を確保していて、行政が行っている入院調整は原則、医療機関の間で行う仕組みに段階的に移行します。

また、医療費の窓口負担については、検査や陽性が判明したあとの外来診療の費用が自己負担に見直されます。

一方、外出や営業の自粛などを政府や自治体が要請する法的な根拠はなくなり、厚生労働省は療養期間の目安として発症の翌日から5日間は外出を控えることが推奨されるとする考え方を示しています。

また、専門家は今後求められる感染対策については「リスクの高い人は、外を歩くときにはマスクを外しても、密なところや屋内に入るときにはマスクを着用したほうがいいと思う。また、集まりが長時間にならないよう注意も必要だ。若くて健康な人であっても、高齢の親などがいる場合には、自宅に感染を持ち込まないよう気をつける必要がある。今後も感染が広がっている時期には、感染を防ぐためにお互いに距離を取るべきで、新型コロナの流行を経て学んだ新しい生活様式は続けていくことが大事だと思う」と話しています。

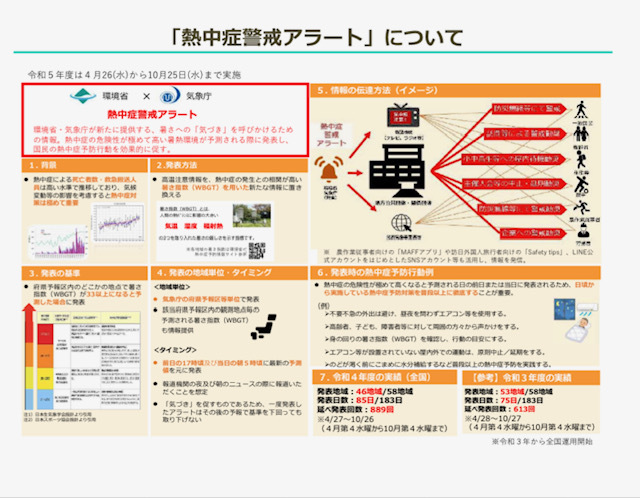

2023年4月25日 熱中症警戒アラート

先週は夏日になったかと思うと、ここ2、3日は最高気温が20度にもならない肌寒い日が続いたりして体調を崩しやすい時期ですが、環境省と気象庁は、明日令和5年4月26日(水)に、令和5年度の「熱中症警戒アラート」の運用を開始することを発表しました。

「熱中症警戒アラート」は、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される場合に、暑さへの「気づき」を呼び掛け、国民の熱中症予防行動を効果的に促すための情報です。

近年、熱中症による救急搬送人数、死亡者数が高い水準で推移していることから、環境省と気象庁は令和3年度から「熱中症警戒アラート」を全国で運用しています。

熱中症警戒アラートは、暑さ指数(WBGT)に基づき、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される場合に、暑さへの「気づき」を呼び掛け、国民の熱中症予防行動を効果的に促すための情報です。令和5年度についても引き続き全国で開始します。

1)発表単位:全国を58に分けた府県予報区等を単位として発表

2)発表基準:発表対象地域内の暑さ指数(WBGT)算出地点のいずれかで日最高暑さ指数33以上と予測した場合に発表

3)発表タイミング時に最新の予測値を基に発表

4)期間:令和5年4月26日(水)17時から同年10月25日(水)朝5時発表分まで

5)情報提供方法

:環境省熱中症予防情報サイトにおける、熱中症警戒アラートおよび暑さ指数の掲載

:個人向けメール配信サービスによる、熱中症警戒アラート及び暑さ指数の配信

:「環境省」LINE公式アカウントによる、熱中症警戒アラート及び暑さ指数の配信

(PC)https://www.wbgt.env.go.jp/

(スマートフォン)https://www.wbgt.env.go.jp/sp/

(携帯電話)https://www.ebgt.evt.go.jp/kt/

これらの情報を上手に活用して、熱中症を予防し体調管理を万全に仕事の効率を図ることができると良いですね。今日も一日 ご安全に!!(*^^*)

2023年4月18日 配車システム

運送業界が抱える課題・・・

労働力不足、原価高騰+2024年働き方改革で運送業界を取り巻く環境はますます厳しくなってきています。限られた資産の中で、今後はトラック一台当たりの利益を増やす「効率重視の経営」が必要になってきています。

そこで、まず配車システムの導入が検討されます。

配車システムとは・・・

配車システムとは、GPSによる位置情報やネットワークを活用し、車両の運行計画や走行ルートを効率的に作成・管理するシステムのことです。

従来の配車業務では、荷物量や配送先住所をリスト化した後、ドライバーの担当地域やエリアを手動で割り当てていました。また、リアルタイムで配車状況を確認したり、膨大な量の伝票を人の手で仕分けたりと、作業に手間と時間がかかります。

配車システムでは、配送先データの収集から分析、ルート選定や配車状況の確認、伝票の集計などの業務を自動化します。配車業務にかかっていた手間や時間・コストを最適化できるため、車両を運用する企業には必須のツールです。

当社の配送は固定のルート配送ではなく、積荷の荷姿や現場、車両の指定などの条件が様々なため、汎用の配車システムでは対応が難しく、3年前からオリジナルの配車システム作成を荷主と共同で進めています。現在も試行錯誤を重ねながらそのシステムを実用して、より使い勝手の良いものに改良している段階です。

当社の労働力の効率化として配車システムを利用する一番のメリットは、その業務を標準化し専任の配車業務担当だけではなく操作を覚えれば誰でも配車できるということだと思います。

この取り組みは、労働力不足問題や働き方改革、会社の将来にもかかわる重要な課題でもあります。

その着地点を目指してより良い配車システムが出来上がることを期待したいです。

2023年4月11日 ChatGPT…?

最近ニュースでも耳にする話題の“Chat GPT”。

私(筆者)はつい先日、情報通の知人の方から教えてもらい興味をもちました。

“Chat GPT”とは・・・

チャットGPT(ジーピーティー)とは、米国の企業であるOpen AI社が開発した、人工知能(AI)を使ったチャットサービスです。人間の質問に対して、まるで人間のように自然でクオリティの高い回答をします。2022年11月に公開されるとまたたく間に注目を集め、利用者数が急増中です。

GPTは「Generative Pre-trained Transformer(ジェネレーティブ・プリ・トレーニド・トランスフォーマー)」の略で、Web上の大量のデータをもとに学習する文章生成言語モデルを指します。要約すると、大量のテキストデータから言語学習を行い、人間にとても近い自然な文章を生成することができるチャットボットです。

(*^^*)とりあえず試してみました・・・

| Q.今後の運送業は? |

| A.運送業は、今後ますます重要な役割を果たすことが予想されています。特に、オンラインショッピングやeコマースの拡大に伴い、配送需要が増加しています。また、グローバルな貿易やロジスティクスの進歩により、国際的な運送需要も増加していますしかしながら、運送業は今後、いくつかの課題に直面することになるでしょう。例えば、環境保護とエネルギー効率の改善が求められています。また、ドライバー不足や交通渋滞、配送の遅延などの問題も依然として存在しています。このような課題を克服するために、運送業界はテクノロジーの導入や自動化に力を入れることが必要です。例えば、ドローンや自動運転技術を活用して配送を行うことが可能になるなど、革新的な技術の導入が求められています。総じて、運送業は今後も需要が高まると考えられますが、環境保護や自動化、労働力不足などの課題に対応しながら、持続可能なビジネスモデルを確立する必要があると言えます。 |

と回答が瞬時に返ってきました。

簡単な質問だけではなく、文章の要約や、小説や詩の創作、英文の翻訳など、さまざまなことに使えます。ビジネスの分野において特に期待されているのは、議事録・レポートの作成や、文章の要約、文章のチェック・校正など、ホワイトカラーが日々実施している業務への活用です。

上手く使いこなし業務の効率化を図りたいところです。

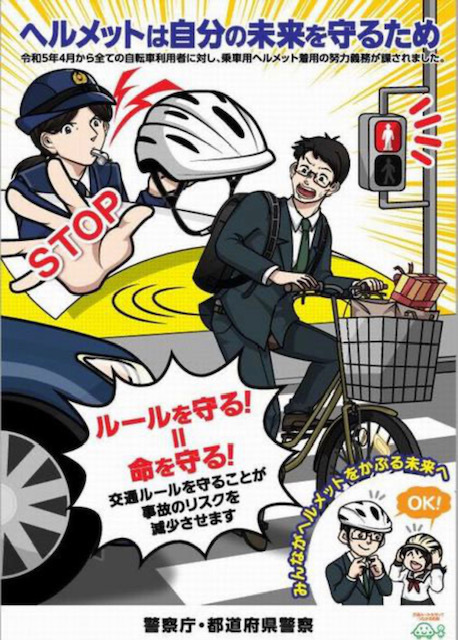

2023年4月4日 自転車のヘルメット..... 努力義務に!

自転車の事故が全国で相次ぐ中、利用者の安全を守るため、4月1日から自転車に乗るすべての人を対象にヘルメット🪖の着用が努力義務になりました。

警視庁によると去年全国で起きた自転車乗車中の事故で死亡した339人のうち52%にあたる179人が頭に致命傷を負っていたということです。その一方で、死亡した人とけがをした人のうち、ヘルメットの着用率は9.9%で、特に大人の世代の着用率の低さが課題となっているそうです。

ところで知っていますか?

“自転車安全利用五則”

自転車安全利用五則とは・・・

自転車を利用するに当たって守るべきルールのうち、特に重要な5つのルールのことです。

自転車は「車の仲間」であることを自覚し、交通ルールを守り、事故の被害者にも加害者にもならないよう安全運転を徹底しましょう。

今日も一日ご安全に!!!

- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則です。

例外として、13歳未満か70歳以上の人が運転する場合などは、歩道を通行することができます。 - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は道路を通行する際は信号機等に従わなければいけません。

一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。 - 夜間はライトを点灯

無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。

安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。 - 飲酒運転は禁止

お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。

自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。 - へルメットを着用

自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメット🪖をかぶりましょう。

2023年3月28日 福利厚生③ 3大疾病サポート保険

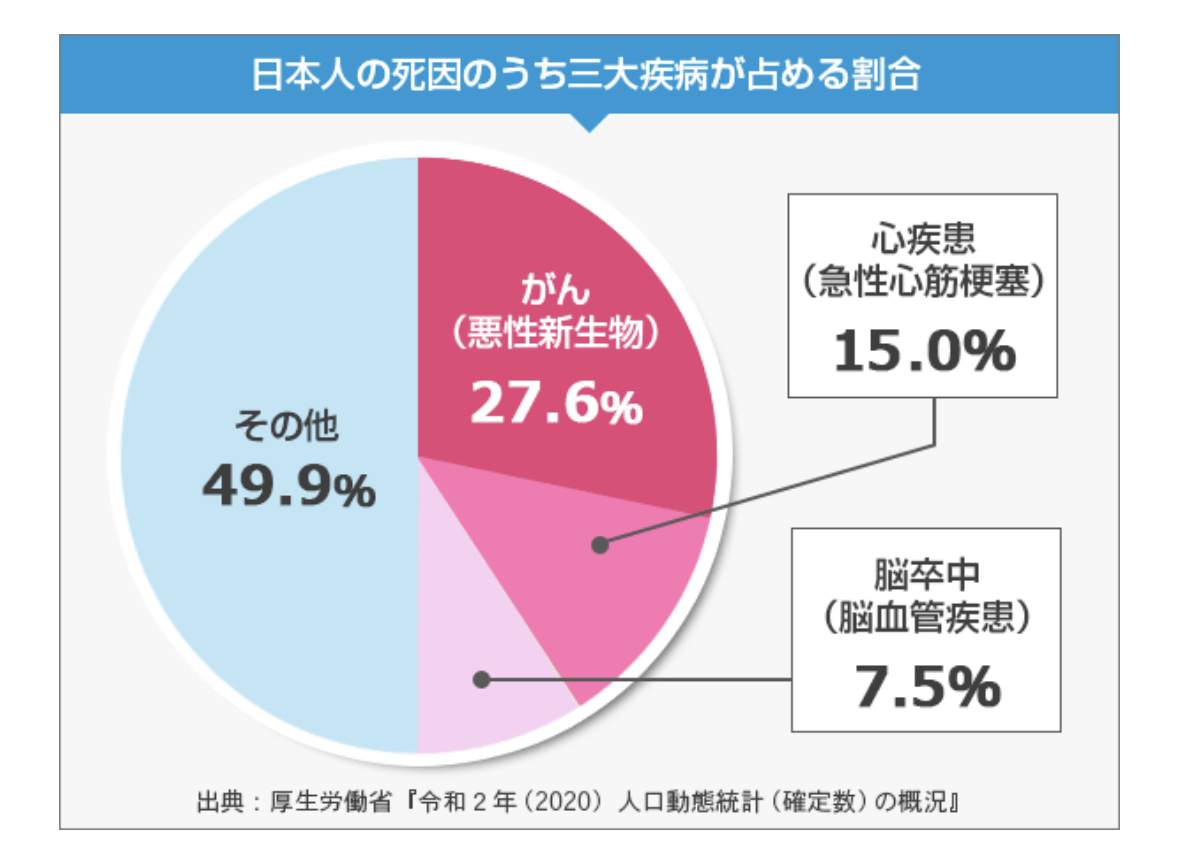

福利厚生③は、3大疾病サポート保険の加入です。

従業員の「治療と仕事の両立」を支援することを目的とし、企業(団体)を保険契約者とする団体保険です。保険料は全額当社が負担しています。

役員・従業員などが3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)や上皮内がん等に罹患し、所定の要件に該当した場合に3大疾病サポート保険金、上皮内新生物診断保険金が支給され被保険者やそのご家族を手厚くサポートします。

2023年3月22日 福利厚生② iDeCo+(イデコプラス)

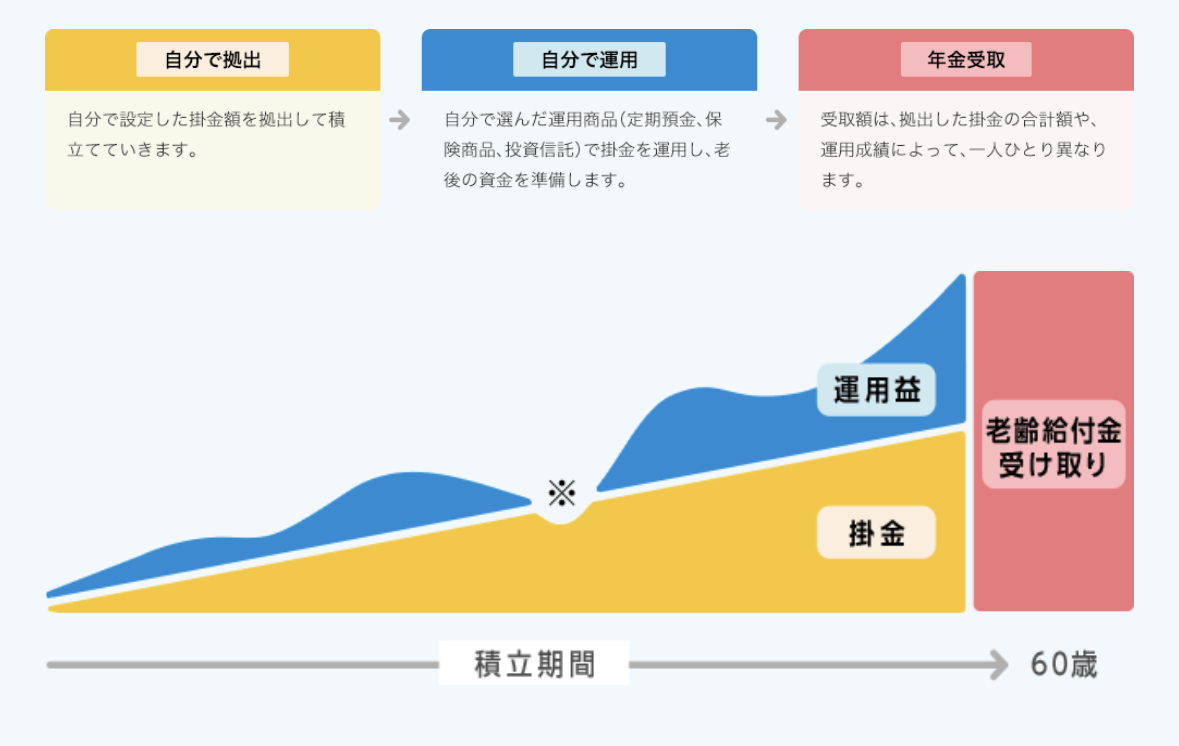

福利厚生紹介の2回目は、iDeCo+です。

従業員の、より豊かな老後支援を考え2020年2月より導入しました。

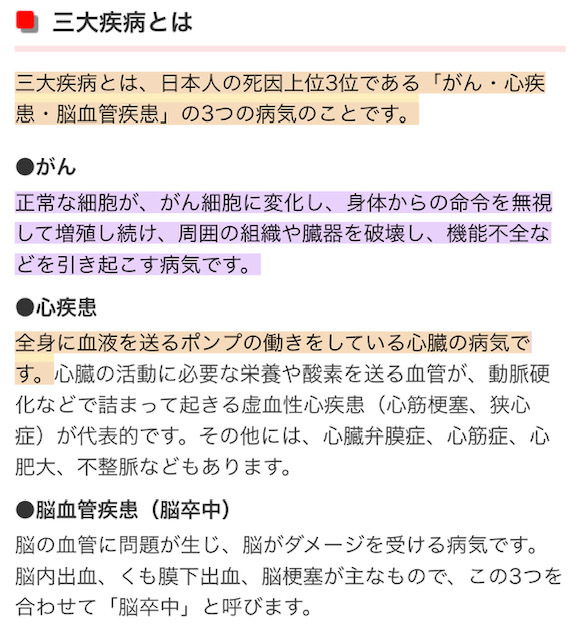

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。

自分で入る、自分で選ぶ、もうひとつの年金「iDeCo(イデコ)」

iDeCoは、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金は65歳*になるまで拠出可能であり、60歳以降※に老齢給付金を受け取ることができます。

iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)とは、企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金)を実施していない中小企業(従業員300人以下に限る。※)の事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員が拠出する加入者掛金に事業主が一定額の掛け金を追加して、掛金を拠出できる制度です。

2023年3月14日 福利厚生① チケットレストラン

清水運送は、従業員のために福利厚生を充実すべく色々と考えています。

いくつかある福利厚生を数回に分けて紹介していきます。

福利厚生①

昼食補助として「チケットレストラン(キャッスレスカード)」を支給しています。

今話題となっている“インフレ手当”として導入している企業も増えてきているようですが、当社は2016年に昼食補助として「チケットレストラン」を導入しました。

「チケットレストラン(キャッスレスカード)」とは?

会社が昼食補助としてチャージ(カードに充填)金額の半額を負担し、従業員負担を半分にする制度です。

食事はもちろん、お菓子・飲み物まで食事補助の対象になっています。

→ キャッシュレス支払いでらくらく精算。

→ スマートフォンのアプリで残高などの管理。

(GPS機能で周辺のお店を検索。利用可能な残高はリアルタイムで反映され、アプリですぐに確認できる。入金や利用履歴をいつでも確認できる。カードを紛失してしまった場合は、アプリからカードの利用停止が可能。)

2023年3月7日 新しい仲間!!!

待望の新車が納車されました。

1月に2t車 1台。 2月に4t車 1台。

購入時に新車の納車にはかなり時間がかかるとのことでしたが、それほど待たずに納車されました。

ピカピカの新車、うれしいですね(*^^*)

私(筆者)には宝船?の様にも見えます(笑)

ドライバーさんもきっとテンションが上がる事でしょう。

愛情込めて大切に乗ってもらい、安全運転でたくさん荷物を積んで運んでほしいですね。

今日も一日ご安全に!!!!

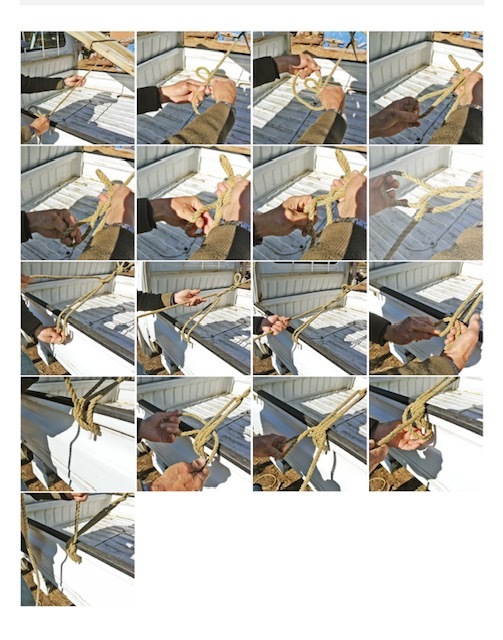

2023年2月28日 ドライバーのスキルアップに… “南京結び”って???

今回は私たちトラックドライバーには必ずと言ってよいほどついて回る積荷の固縛…についてのご紹介です。

トラックの荷台に積荷をしっかり固定して安全に運ぶ…ご存じ“南京結び”ですね!!

この結び方を習得し確実に実践することによって走行中の荷崩れや脱落の心配もなくなります。もちろん無謀な運転は問題外ですが…

結び方手順を貼り付けましたので初めての方は試してみてはいかがでしょうか…

今日も安全運転で行ってらっしゃい!!!

2023年2月21日 いま伝えたい。「トラックドライバー」という仕事のこと。

トラックドライバーの人材不足が続く中、全日本トラック協会は、トラック業界の魅力や仕事内容を紹介したパンフレット<TRY!TRUCK!!TRANSPORT!!!>を作成しています。

いま伝えたい、「トラックドライバー」という仕事のこと。

というキャッチフレーズを冒頭に、「日本の物流を支えるトラック輸送」、「緑ナンバートラックって?」といった基本的なことから、「もしもトラックが止まったら」、「災害などの緊急時もトラックが活躍」といった、生活者の立場からのトラックの重要性なども描かれています。

さらに、「トラックドライバーになるためには」といった実際的なトラック業界への案内も記載。免許の取得についてもアドバイス。

そして最後には、職場見学・インターンシップに行ってみようと呼びかけの声で締められています。

ぜひ、内容を一読していただければトラック業界の底力、魅力、やりがい等を感じていただけると思います。

<TRY!TRUCK!!TRANSPORT!!!>

https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/driver/PRpamph2022.pdf

あなたの力をトラック業界で発揮してください!!!!

2023年2月14日 マスク着用"3月13日からは個人の判断で・・・

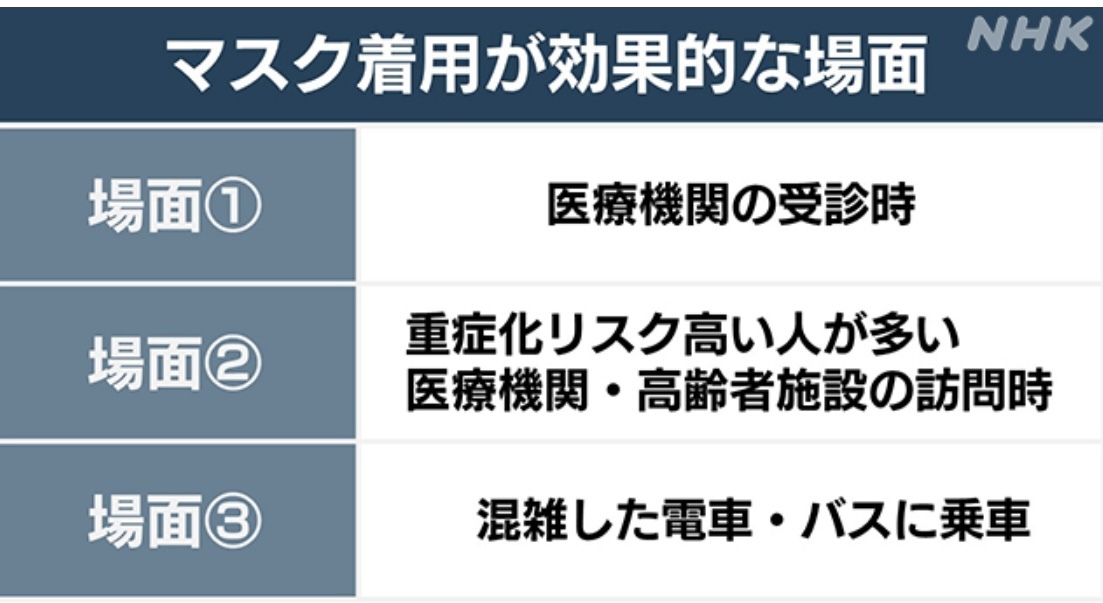

政府は、新型コロナ対策としてのマスクの着用について、3月13日から屋内・屋外を問わず個人の判断に委ねる方針を決定しました。一方で、医療機関を受診する際などは、引き続きマスク着用を推奨するとしていて、混乱が生じないよう周知を徹底していくことにしています。

厚生労働省はマスクの着用が効果的な場面などをまとめたリーフレットを作成し、ホームページなどで分かりやすく周知することにしています。

マスクの着用が効果的な場面について、厚生労働省は、医療機関の受診をする時や重症化リスクの高い人が多い医療機関や高齢者施設などを訪問する時、通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスに乗車する時の3つの場面だとしたうえで国民に対して周知することにしています。

このほか重症化リスクの高い人が流行期に混雑した場所に行く時にもマスクの着用が効果的であることを周知するということです。

〇症状あり・感染者本人

一方、症状がある人や感染者本人、同居する家族に感染者がいる人は、周囲に感染を広げないため外出を控え、通院などでやむをえず外出する場合は人混みを避けマスクを着用するよう求めています。

〇医療機関・高齢者施設職員

また重症化リスクの高い人が多くいる医療機関や高齢者施設などの職員については勤務中のマスクの着用を推奨するとしています。

〇このほかの事業者

このほか、企業などの事業者については、感染対策上の理由や業務の内容などによっては利用者や従業員に対してマスクの着用を求めることは許容されるとした上で、各業界団体にマスク着用に関するガイドラインの見直しを行うよう求めています。

「マスク着用をめぐって、緩和する方向ばかり注目されがちですが、強調したい最も重要なことは、マスクは今でも一定の効果がある大事な感染対策だということです。効果がない、必要ないから外してよいということではありません。たとえば高齢者や持病がある人も含めた不特定多数の人と密になるような電車内や、重症化リスクが高い人が多い医療機関などでは、自分を感染から守るためだけでなく、周りを感染させず、不安を与えないためにマスクを使っていくことが必要になります」

NHKニュースより

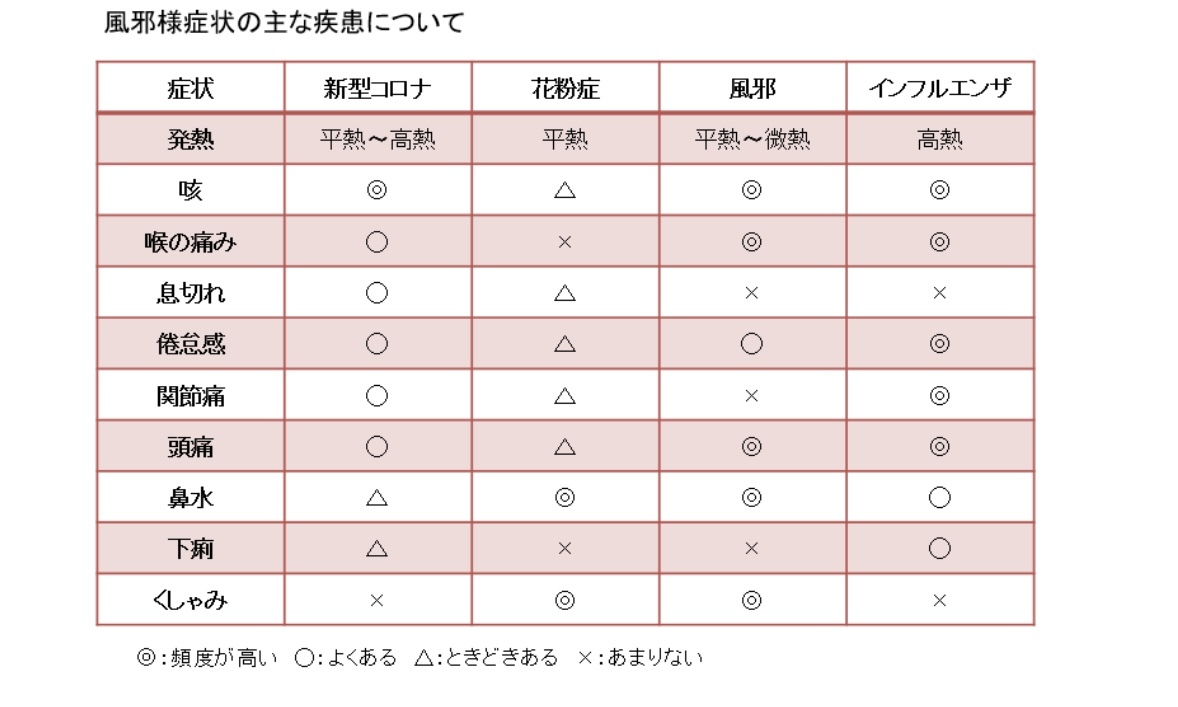

2023年2月7日 ハッ!くしゅんッ!(>_<)

くしゃみ、鼻水、鼻づまり・・・この時期に体調を崩してしまうと、風邪?花粉症?まさか新型コロナウイルス?と不安になってしまいますよね。特にこの時期は、花粉症に悩まされている人も多いのではないでしょうか。今年の花粉の飛散量は10年に一度の大量と言われています。

今の季節によく見られる風邪のような症状は原因が様々です。それぞれの特徴を知って、予防のための健康管理と早目の対策を心がけましょう。

花粉症と風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症の違いのひとつが「発熱」です。花粉症で発熱が続くことはまれなので、熱が下がらないようなら感染症を疑いましょう。また「鼻水」も花粉症の鼻水は透明でサラサラですが、感染症の場合は粘り気が出て黄色っぽくなるようなので、見分けるポイントになります。そのほか似たような症状が現れる疾患について、表にまとめていますので、目安として参考にしてみてください。

症状には個人差がありますので、早めにかかりつけ医に相談しましょう。

また、日頃からウイルスや花粉から身を守るための予防のポイントを心得ておきましょう。

- マスクの着用

鼻や口からウイルスや花粉などが入って来るのを防ぐため、布マスクやウレタンマスクに比べ透過性の低い不織布マスクがおすすめです。また、花粉症や風邪はくしゃみが出ることも多いため、くしゃみをするときは下を向いてするようにしましょう。 - 換気の工夫

1時間に5分程度の換気が望ましいですが、花粉症対策では飛散量の少ない夕方から夜の換気がおススメです。また、窓は10センチ程度開け、カーテンや網戸をするだけでも花粉の侵入をやや抑えることができます。 - 手洗い、うがいの徹底

人は何気なく顔まわりを触ってしまうことがあります。また花粉症の場合は、かゆいと目や手をこすりがちになり、ウイルスがついた手で触れると感染のリスクが高まります。日頃から、こまめにしっかり手洗いやアルコール消毒、うがいをする習慣を身につけましょう。

全国健康保険協会 岡山支部 コラム より

2023年1月31日

最近インターネットで「2024年問題」の話題を目にする事が多くなっています。

では、「物流の2024年問題」…具体的な内容はどのようなものなのでしょうか。

2024年問題とは、働き方改革関連法によって、2024年4月1日から「自動車運転業務における時間外労働時間の上限規制」が適用されることで運送・物流業界に生じる諸問題を意味します。

具体的には、トラックドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されます。

ドライバーの労働時間に罰則付きで上限が設定されることで、「会社の売上・利益減少」や「トラックドライバーの収入減少・離職」、「荷主側における運賃上昇」といった問題が生じるおそれがあります。上限規制に違反した場合、6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦が罰則として科される可能性があります。

2024年問題の具体的な影響

- 運送・物流会社の売上・利益減少

- ドライバーの収入減少

- 荷主が支払う運賃の上昇

2024年までに解決すべき運送・物流業界の課題

- 低賃金・長時間労働

国土交通省が公表している「トラック運送業の現状等について」によると、2016年度におけるトラックドライバーの年間所得は、大型で447万円、中小型で399万円でした。全産業平均の490万円と比較して、大型トラック運転者で約1割低く、中小型トラック運転者で約2割低い結果となっています。 - 人手不足

人手不足も運送・物流業界が抱える深刻な課題です。

言い換えると、求人を出している企業と比べて、運送・物流業界で働きたい人の数が少ないのです。

労働集約型の産業である以上、人手不足の問題を解決することが、運送・物流業界で生き残る上では不可欠であると考えられます。 - ドライバーの高齢化

厚生労働省の公表データによると、大型トラックドライバーの平均年齢は48.6歳、中小型トラックドライバーの平均年齢は45.9%と、全産業平均(42.9%)と比べて平均年齢が高いのが現状です。

また、全産業と比較して、物流業界では若年層の割合が低く、高齢者の割合が高いとのことです。

対応策

働き手を確保するためには、「労働環境・条件の改善」や「働き方の柔軟化」などに取り組み、求職者が働きたいと思うような会社作りを行うことが効果的です。

具体的には、低賃金や長時間労働といった問題の解決、時短勤務制度をはじめとした多様な働き方の導入、住宅補助をはじめとした福利厚生制度の充実などが挙げられます。

当社はすでに「労働環境・条件の改善」や「働き方の柔軟化」などに取り組み、福利厚生制度の充実など働きたい会社づくりを始めています。

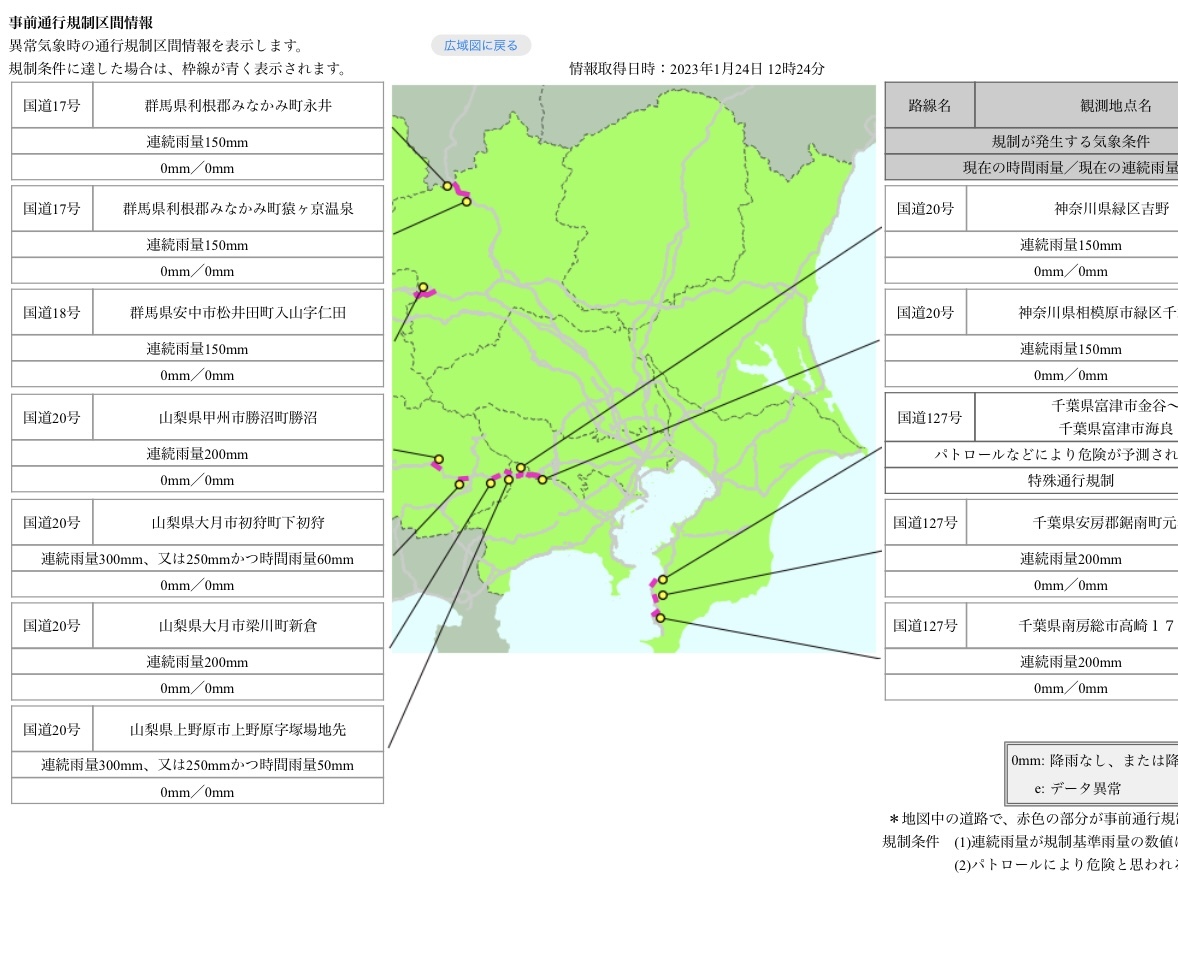

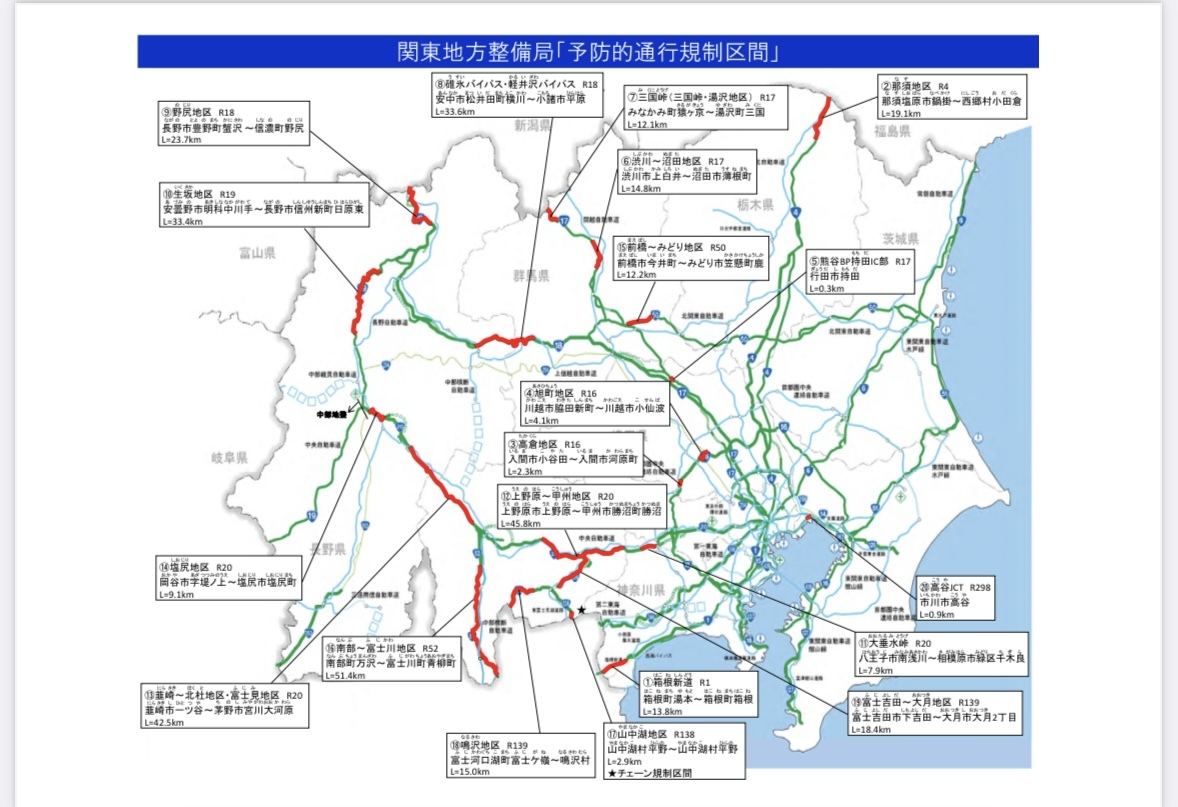

2023年1月24日

大雨や大雪に備えるトラックドライバーの強い味方!

日本気象協会の物流向けシステムにスマホ専用サイト開設!!

「GoStopマネジメントシステム」サービスは、利用する地点の天気予報他「物流に影響を与える道路への影響予測」の情報を日本の気象協会の気象コンサルタントから利用者へ提供する。

物流事業者や荷主に加えて、物流最前線に立っているトラックドライバーも大雨や大雪など気象災害のリスクをより簡便に判断できるようになった。

スマホで気象リスクを確認できる専用サイトの開設は、トラックドライバーにとって朗報と言えそうだ。

その情報は詳細にわたり、各路線のインターチェンジや区間ごとに5つの気象要素(雨・風・雪・吹雪・越波)による輸送影響リスクを1時間単位で提供する。

また、悪天候時の配送計画の変更や輸送可否の判断、ドライバーの安全確保に利用可能とするため、台風や大雪などシビアな気象に対して最愛1週間前から詳細な情報を提供し、関係機関とのスムーズな調整も支援するという。

サービスの利用料金は月額定額制だが、詳細は日本気象協会までお問い合わせください。

史上最大級の寒波で大雪と寒さに警戒の情報が出ています。

みなさん、ご安全に!!!

2023年1月17日

冬になると窓に霜が降りているのを目にします。

空気中の水蒸気が急激に冷却されることで結晶となり、ガラスなどにモヤがかかったようになるのです。

自宅の窓ならともかく、厄介なのは車のフロントガラスに霜が降りたとき。

もちろん、そのまま運転しようものなら、前が見えず大変なことになるのは間違いなしです。

急いでいる時ほど、わざわざフロントガラスの霜を拭かなくてはならないことに、嫌気がさしてしまいますよね。

そんな「冬あるある」な悩みについて触れたのは、安全運転を啓発するためにTwitterで情報を発信している、栃木県那須烏山市の「烏山自動車学校」。

ネットでお目にした「簡単にガラスの霜を取り除く方法」を実践したところ、多くの人から反響が上がったそうです。その方法とは・・・

ぬるま湯が入ったビニール袋で、フロントガラスをさっと滑らせただけで霜がきれいに落ちていくというもの。この方法なら、霜を取り除くためのスプレーやブラシといった専用グッズがない状態でも、簡単にフロントガラスをきれいにすることができますね。

ただし気温があまりにも低く、フロントガラスが凍結してしまっている場合は、ガラスが割れる恐れがあるほか、再凍結の可能性もあるためやめておきましょう。

ビニール袋だけではなく、ファスナー付きのプラスチック袋でも活用できます。ぬるま湯が必要なため、自宅や職場を出る際に試してはいかがでしょうか。

2023年1月11日 今年もよろしくお願い致します(*^^*)

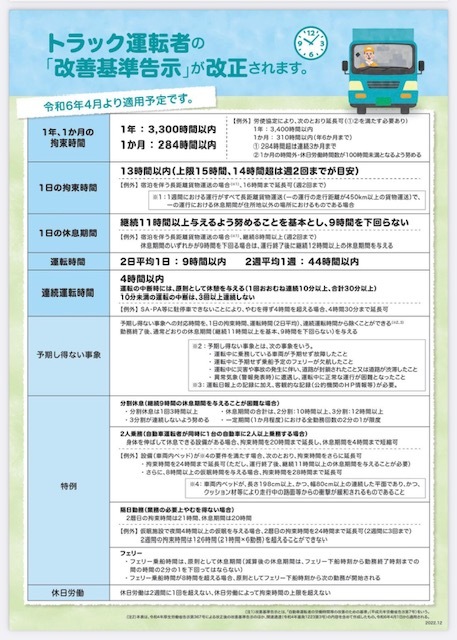

昨年12月に厚生労働省より発表された自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

改善基準告示とは、簡単に言うと交通事故防止とドライバーの労働条件改善。

主にこの2点を目的として定められた規則です。

令和の改善基準告示改正は働き方改革に伴う労働時間短縮が背景にあります。平成30年に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法といいます)」の成立に伴い労働基準法が改正されました。

そして、2024年4月には貨物自動車運送事業のドライバーには、下記の時間外労働上限規制が適用されることが決まっています。

- 年間の時間外労働の上限は960時間まで

- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満

厚生労働省は、「改善基準告示」を改正するとともに、都道府県労働局において、トラック運転者の方の長時間労働の是正のため、発着荷主等に対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に受けた働きかけを行うことを目的とした「荷主特別対策チーム」を編成しました。

道路貨物運送業は、他の業種と比べて長時間労働の実態にあり、過労死等の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、トラック運転者の方の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要があります。しかしながら、

長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあるため、「荷主特別対策チーム」が、発着荷主等に対して要請と働きかけを行うこととしました。

厚生労働省では、改正された改善基準告示を広く周知するほか、こうした取組を通じて、トラック運転者の方が健康に働くことができる環境整備に努めるとのことです。